再エネ比率が高まると、数時間では埋まらない需給ギャップが増えていきます。長時間蓄電(Long Duration Energy Storage: LDES)は、そのギャップをどの技術でどう埋めるかを考えるうえで、早めに整理しておきたい分野です。

3行サマリー

長時間蓄電(Long Duration Energy Storage: LDES)は、10時間以上の電力・熱供給を可能にする技術群で、再エネ主力化とともに需要が急増する可能性がある。

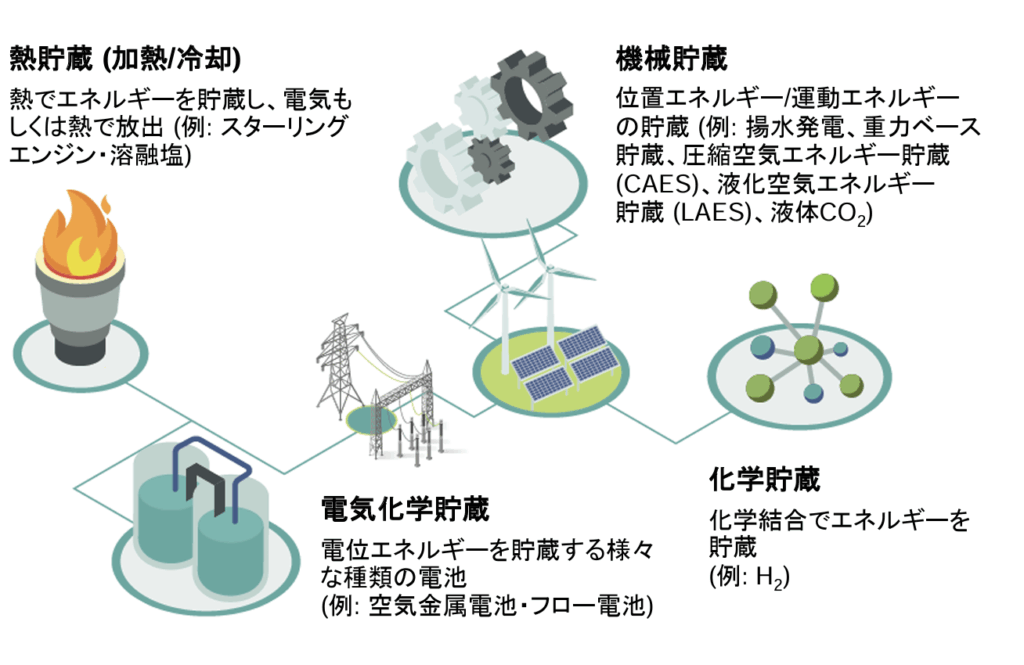

方式は「電気化学・機械式・蓄熱・化学」の4系統に整理でき、それぞれ得意な放電時間帯と用途が異なる。

LiBに対抗するには「貯蔵時間が長くなるほど安い構造」と、長時間価値を評価する市場設計がカギになる。

LDESの定義と必要とされる背景

この章では、長時間蓄電(Long Duration Energy Storage: LDES)が「どのような技術群で、なぜ今必要とされるのか」を整理します。

LDESの定義:10時間以上の連続放電

本稿では、連続10時間以上の放電が可能な蓄エネ技術群を長時間蓄電(Long Duration Energy Storage: LDES)と呼びます。

世界と日本の政策動向

米国エネルギー省(U.S. Department of Energy: DOE)は「Long Duration Storage Shot」で、2030年に向けた大幅なコスト低減と商用化加速を掲げています( 2024年詳細レポート/ 2025年ファクトシート)。日本でも、経産省(METI)資料(調査協力:三菱総合研究所(MRI))で、電気化学・機械式・蓄熱・化学の4類型と導入論点が体系化されています。

長時間の需給ギャップが増える理由

再エネ比率が高まるほど、日内の需給ギャップだけでなく、日間〜数日を跨ぐ長時間の需給ギャップが顕著になります。METI/MRIの整理でも、変動型再生可能エネルギー(Variable Renewable Energy: VRE)が高普及するシナリオでは10〜24時間以上の移送・バックアップの必要性が増し、短時間(数時間)だけでは系統の安定や非常時の復旧力を十分に賄えないことが示唆されています。

さらに、McKinseyの分析によれば、再エネ比率が70%を超えると日間〜季節間の需給ギャップが急激に増加し、2030〜2040年代にかけて長時間蓄電(LDES)の導入量は指数関数的に拡大すると予測されています。特に、火力代替や季節移送を担える技術は系統のレジリエンス向上に不可欠とされ、容量市場・長期契約などの制度的枠組みとセットでの整備が必要と指摘されています。

LiBだけでは需給ギャップが埋まらない理由

リチウムイオン電池(Lithium-ion Battery: LiB)はモジュールを積めば技術的には長時間化が可能です。ただし、エネルギー容量(MWh)を増やすたびにセルを線形に積み増すため、持続時間に比例してCAPEXが膨らみやすい構造的制約があります。

これに対し、多くのLDES(フロー電池・機械式・蓄熱・燃料型)は、出力(MW)設備とエネルギー容量(MWh)のコストを分離でき、容量(MWh)はタンク等で分離して貯蔵することで追加1MWhの限界費用を低く抑えられます。McKinseyも指摘するように、8〜10時間を超える時間帯からLDESがコスト優位に転じ、24時間超ではコスト差が決定的になります。

要点

短中時間はLiB、長くなるほどLDES。再エネ主力化に伴い、日跨ぎ〜多日間のギャップを埋める長時間ソリューションの重要性は確実に増しています。

LDESの4つの主要方式

この章では、LDESを4つの技術方式に整理し、それぞれの特性と得意な時間帯をざっくり把握します。ここでは化学・電気化学・機械・蓄熱の4分類で整理します。

化学式

・例:Power-to-Gas / Gas-to-Power(PtG–GtP:水素、アンモニア等の貯蔵→発電)

・特徴:季節跨ぎや多日間の超長時間蓄電に対応し、燃料として他用途にも展開可能。

電気化学式

・例:レドックスフロー電池(Vanadium Redox Flow Battery: VRFB など)

・特徴:電力(MW)と容量(MWh)を分離設計しやすいため、長時間になるほどスケールメリットを出しやすい。

機械式

・例:揚水発電、圧縮空気(Compressed Air Energy Storage: CAES/A-CAES)、液体空気蓄電(Liquid Air Energy Storage: LAES)、重力蓄電など

・特徴:大規模化が容易で、地理条件に影響されやすいが、LAESは比較的立地制約が緩い。

・補足:LAESは英国で本格商用が進行中(詳細は後述)。

蓄熱式

・例:岩石蓄熱、溶融塩蓄熱、PTES(Pumped Thermal Energy Storage:ヒートポンプ併用)など

・特徴:熱として直接価値化が可能で、産業プロセスや地域熱供給に適合する。

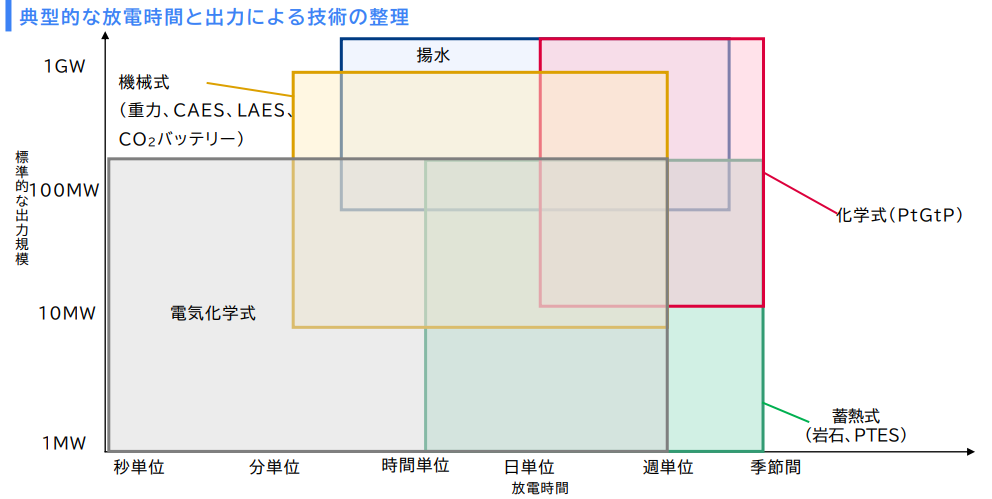

放電時間と出力規模で見たLDES技術マッピング

下図は、経産省(METI)資料から引用した、LDESの各方式が典型的にカバーする放電時間と出力規模の範囲を整理したものです。縦軸は「標準的な出力規模(MW/GW)」、横軸は「放電時間(秒単位〜季節間)」を示しており、各技術の“得意エリア”が一目で分かります。

例えば、電気化学式は数時間〜十数時間の領域で柔軟性が高く、機械式は数時間〜日単位まで大規模に対応可能です。蓄熱式は日単位から週単位の熱需要に強く、化学式(PtG–GtP等)は季節間や多日間のバックアップに適しています。

このマッピングは、案件ごとの放電時間・出力要件に応じた方式選定や、複数技術の組み合わせによる最適化検討の出発点として有用です。

ユースケースの要点(筆者の考察)

まず、LDESの導入は「何を目的とするか」から整理する必要があります。想定される目的(必要サービス)は、大きく次の5つに分類できます。

① エネルギー移送 — 電力量の時間的移動(例:日中の余剰電力を夜間へ)

② 容量確保(ピーク供給) — 需要ピーク時に十分な電力を供給

③ レジリエンス(非常時自立) — 停電や災害時に独立して稼働できる能力

④ バランシング・系統機能 — 周波数調整、慣性力付与などの系統安定化機能

⑤ 低炭素熱供給 — 産業や地域向けに低炭素な熱を供給

この5つの視点をベースに、それぞれのユースケースごとに必要な持続時間や適合する技術方式を絞り込んでいくことが重要です。

広域系統・再エネ併設(①②④)

主に日内〜日跨ぎの電力シフト、ピーク時の容量確保、慣性や短絡容量・電圧支援など系統安定化を目的とします。10〜24時間程度の持続時間では、機械式(CAES/LAES)、フロー電池、熱利用型蓄熱が有力です。

ただし、蓄熱を電気に再変換する場合は往復効率が30〜50%程度に落ちるため、熱として直接利用できる負荷がある場所での活用が特に有効です。

データセンター・重要施設(②③)

非常時に数時間〜数日間の電力を確保しつつ、平時のピーク対応も行います。フロー電池は深放電・長寿命・安全性で有利、LAES/CAESは長時間電力供給に加え、慣性力など系統安定化に必要な機能も同時に提供できます。

LiBとのハイブリッド構成(瞬停=LiB/長時間=LDES)で、役割を分ける設計が効果的です。冷熱や廃熱の有効利用が収益性を高めます。

マイクログリッド・島嶼地域(①③④)

系統から独立して電力を供給できることに加え、再エネの出力変動をなめらかにし、停電時の再起動(ブラックスタート)や電圧維持のための無効電力供給なども必要です。24時間以上の長時間対応が前提となることが多く、CAES/LAESや熱需要併設型蓄熱が適しています。

燃料輸送コストが高い地域では、燃料削減効果を金額として見せることが意思決定を後押しします。

産業プロセス(熱利用)(①⑤)

蒸気・温水・温風など、幅広い分野の熱需要を低炭素化し、時間的に平準化します。炭素ブロック、岩石・溶融塩などの蓄熱技術は、熱として直接供給すれば高効率かつ低コストで運用可能です。

一方、電気に再変換する場合は往復効率が30〜50%程度に低下するため、電力供給が主目的であれば、機械式やフロー電池など他方式との棲み分けが必要です。

長時間蓄エネの実例を参照するには、北海道での10 MW級・60 MWh規模のフロー電池導入(周波数調整用途)が参考になります(Sumitomo Electric事例)。また、中国・大連では100 MW/400 MWh(拡張時は200 MW/800 MWh)の世界級大規模VRFBが稼働中です(EurekAlert!発表)。国内の技術体系やユースケース整理には、経産省の検討会資料が有用です。

LiB vs LDES:現状の勝ち負けと、逆転の条件

現状:多くの案件でLiBが優位です。量産効果やEPC汎用性が高く、短中時間(おおむね8〜10時間以下)では容量を直線的に拡張できるスケール性が効きます。一方でLiBは持続時間を延ばすほどセルを積み増す必要があり、CAPEX/kWhが時間に比例して増大しやすい構造的課題があります。

LDESの本質:多くのLDES(長時間蓄エネ)は、出力設備(MW)とエネルギー容量(MWh)のコストを分離でき、貯蔵タンクや熱媒体などによって追加1MWhあたりの限界費用を低く抑えられます。経産省の2024年検討会資料でも、10時間を超える領域からLDESの経済性優位が期待され、日跨ぎや数日規模の需給ギャップ対応に適していることが整理されています。

- 逆転の条件(方式横断)

- 技術・コスト:追加MWhコストがLiBのセル積み増しを明確に下回る(特に10時間以上の帯域)。寿命・安全性・保険料まで含むLCOS(Levelized Cost of Storage:平準化蓄電コスト)で優位を確立。

- 市場設計:容量市場や制度設計で10時間超を評価軸に含める。レジリエンス価値や熱供給価値も認定し、長期契約(CfD(Contract for Difference:差金決済型価格保証)/Cap-and-Floor(収益の上限・下限設定)など)で資本回収を可能にする。

- 案件形成:「本当に長時間が必要」な需要地(データセンター、島嶼、産業熱需要地)に直結させ、電力差益・熱販売・系統サービスを組み合わせた収益スタックを構築。

方式別の特徴と活用戦略(4分類)

化学式(PtG–GtP:水素・アンモニア・LOHCなど)

向いている用途:多日〜季節跨ぎの超長時間バックアップ、燃料・化学への横展開。

相性が悪い条件:短〜中時間を電力往復効率だけで評価する案件(電解→貯蔵→再発電のロスが効く)。

設計・ビジネスの要点:塩洞窟等の大容量貯蔵と組み合わせ、容量市場やレジリエンス契約で長期収益の見通しを確保。

代表スタートアップ:Sunfire(SOEC)、Amogy(NH3→H2→発電)、Hydrogenious(LOHC)

電気化学式(レドックスフロー・金属空気など)

向いている用途:10〜24時間のシフト、出力(MW)と容量(MWh)を独立に拡張しやすい。

相性が悪い条件:設置面積・重量に厳しい制約、短時間・高Cレートに価値が集中する市場。

設計・ビジネスの要点:LiBとのハイブリッドで「瞬発力=LiB/長時間=フロー・金属空気」の役割分担を明確にする。

代表スタートアップ:ESS Inc.(フロー)、VRB Energy(フロー)、Form Energy(鉄空気)

機械式(LAES・CAES・重力式・CO2バッテリー)

向いている用途:6〜24時間(LAES・重力式)〜100時間(CAES)までの大規模シフト。

相性が悪い条件:(CAES)適地制約、(重力)景観制約が厳しい立地、(LAES)熱統合の余地が乏しい案件。

設計・ビジネスの要点:LAESは冷熱・排熱統合、CAESは蓄熱・排熱回収で効率向上を図る。

代表スタートアップ:Energy Dome(圧縮CO2)、Energy Vault(重力式)

蓄熱式(岩石・溶融塩・PTES・炭素ブロックなど)

向いている用途:熱需要(産業・業務・地域熱)への「電→熱→熱」供給。媒体が安価で大容量化しやすい。

相性が悪い条件:電力需要案件(再電化は効率30〜50%と低下)。

設計・ビジネスの要点:熱需要地に密着配置し、ヒートポンプ(PTES)や電気ボイラと併用する。

代表スタートアップ(PPT掲載):Rondo Energy(レンガ/岩石系)、Antora Energy(炭素ブロック)

まとめ:LDESの“土俵”を定義して勝つ

どこで戦うか?

短中時間(〜8〜10h)はLiBの独壇場です。正面衝突は避け、10時間超(日跨ぎ〜数日)やレジリエンス/熱需要が効く案件に絞る。

なぜ勝てるか?

LDESは出力(MW)と容量(MWh)を分離でき、追加1MWhの限界費用が低い。時間が長いほどコスト構造で優位になりやすい。

どう勝つか?

必要サービス(移送・容量・非常時・系統機能・熱)を明確化し、LiB+LDESのハイブリッドで「瞬発=LiB/長時間=LDES」を徹底する。LAES/A-CAESは冷熱・排熱統合、蓄熱は“熱のまま供給”することで価値を最大化する。

結論

「短い貯蔵はLiB、長い貯蔵はLDES」。10時間超の価値が評価される土俵を選び、長期契約×複合価値で優位なコスト構造を確実にマネタイズする。

参考リンク集(主要ソース)

- 経産省:蓄電池以外のエネルギー貯蔵システム(LDES)の技術動向・課題整理(PDF)

- DOE:Achieving the Promise of Low-Cost LDES(2024, PDF)

- DOE:Storage Shot Fact Sheet(2025, PDF)

- Highview Power:UKIB・Centricaらが£300m出資(LAES, 50MW/300MWh)

- Energy-Storage.news:Highviewが£300mを調達し建設開始

- Cleantech Group:VRFB vs 代替化学(比較と近未来の主役論)

- Washington Post:フロー電池の世界動向(北海道/大連など)

注:ユースケース設計・適用判断の多くは、筆者の独自考察として記載しています。

略語集

- LDES:Long Duration Energy Storage(長時間蓄電)

- LiB:Lithium-ion Battery(リチウムイオン電池)

- LCOS:Levelized Cost of Storage(平準化蓄電コスト)

- VRFB:Vanadium Redox Flow Battery(バナジウム系レドックスフロー)

- LAES:Liquid Air Energy Storage(液体空気蓄電)

- CAES/A-CAES:Compressed Air Energy Storage / Advanced-CAES(圧縮空気蓄電)

- PTES:Pumped Thermal Energy Storage(ヒートポンプ併用の蓄熱)

- PtG–GtP:Power-to-Gas / Gas-to-Power(電解でガス化→発電で回収)

- VRE:Variable Renewable Energy(変動型再生可能エネルギー)

- CfD:Contract for Difference(差金決済型の価格保証契約)

- Cap-and-Floor:収益の上限・下限を設定する収益安定化スキーム