国際エネルギー機関(International Energy Agency: IEA)は、世界の水素動向を整理した「Global Hydrogen Review 2025(GHR2025)」を公表しました。水素需要は増加する一方で、製造時の排出量が少ない低排出水素の比率は依然1%未満であり、2030年までにどこまで拡大できるかが各国の重要テーマになっています。

3行サマリー

- 世界の水素需要は増加が続きますが、主役は依然として精製・化学など既存用途であり、低排出水素の比率はごく小さいです。

- 低排出水素プロジェクトは多数発表されましたが、最終投資決定に至る案件は限定的で、2030年の実際の供給量には大きな不確実性があります。

- 需要創出政策、公的ファイナンス、インフラ整備が進んだ国・地域から、低排出水素ビジネスが先行的に立ち上がる構図が明確になりつつあります。

2. Global Hydrogen Review 2025の位置づけ

2-1. 何を評価するレポートか

国際エネルギー機関(IEA)は2021年から、世界の水素の需要・供給・投資・政策を横断的に整理する年次レポート「Global Hydrogen Review(GHR)」を発行しています。2025年版は第5版にあたり、水素そのものだけでなく、アンモニアや合成燃料、水電解装置市場、新興国でのプロジェクト形成までを含めて整理しています。

今回の特徴は、2050年ネットゼロに必要な水準と理想像を示すよりも、「現在の政策・市場動向を前提に、2030年までにどこまで水素採用が進み得るか」を現実的に評価している点です。このため、「夢のシナリオ」ではなく、「実現可能性の高いシナリオ」を描く色合いが強くなっています。

2-2. レポートが投げかける5つの問い

GHR2025は、2020年代後半の水素セクターを理解するために、次の5つのキー・クエスチョンを掲げます。

- 発表済みプロジェクトの遅れ・中止は、水素セクター全体の成長軌道をどこまで変えているか。

- 低排出水素の需要は、どの用途から、どのような政策手段で立ち上がり得るか。

- 新興国・途上国は、水素・水素由来燃料の生産・利用をどこまで現実に拡大できるか。

- インフラ・認証・規制のボトルネックに対し、どのような政策パッケージが有効か。

- 中国の電解装置メーカーの台頭は、世界のコスト構造をどの程度変え得るか。

これらの問いを通じて、レポートは「どの技術が優れているか」だけでなく、「どの用途に、いつ、どれだけの水素を割り当てるのが現実的か」という選択と集中の議論を促しています。

3. 世界の水素需要:主役はまだ既存用途

3-1. 需要の増加と構成

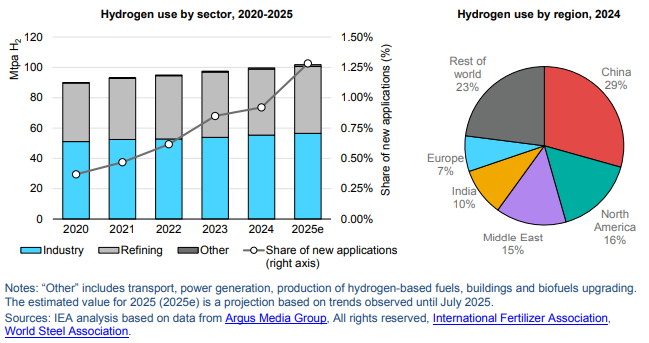

IEAによると、世界の水素需要はここ数年、緩やかな増加を続けています。ただし、その大半は石油精製、アンモニア、メタノールなど従来からの工業用途です。これらの分野では水素がプロセス上不可欠であり、既存設備がフル稼働に近い状態にあります。

https://iea.blob.core.windows.net/assets/a6c466dd-b6f0-44bd-a60a-6940eccfb1c3/GlobalHydrogenReview2025.pdf

一方で、鉄鋼、輸送、発電、建物など「脱炭素のための新しい用途」の水素需要はまだごく小さく、統計上は誤差に近い水準です。世界全体で見ると、「量の主役は既存用途、新用途はまだ立ち上がり前」という構図が続いていると整理できます。

3-2. 低排出水素のシェアと置き換えの方向性

低排出水素(Low-emission Hydrogen: LEH)は、再生可能エネルギー電力による水電解や、化石燃料改質に二酸化炭素回収・貯留(Carbon Capture, Utilisation and Storage: CCUS)を組み合わせた水素を指します。IEAは、世界の水素消費のうち、低排出水素のシェアを1%未満と評価しています。

短期的には、低排出水素は主に既存の「グレー水素」を置き換える形で伸びると見られます。とくに精製や化学のような大口用途では、設備やプロセスを大きく変えずに燃料転換しやすく、排出削減量も定量化しやすいためです。

3-3. セクター別の特徴的な動き

産業分野では、欧州や日本を中心に、水素還元製鉄や低排出水素を用いたアンモニア・メタノール生産の検討が進んでいます。輸送では、燃料電池トラックやバス、船舶向けの水素・アンモニア燃料、航空向けe-fuelが議論されていますが、乗用車ではバッテリー電気自動車(BEV)が主流になりつつあります。

発電では、日本や韓国が水素・アンモニア混焼発電を進めています。ですが、燃料コストや排出削減効果の評価手法など、多くの論点がまだ整理途上です。全体として、低排出水素を本格的に使うセクターは限定的であり、2030年までに「選ばれた用途」で実績を積む段階が続く見通しです。

4. 水素供給とコスト:グレーが主役、低排出が成長ドライバー

4-1. 供給構成と低排出水素の位置づけ

https://iea.blob.core.windows.net/assets/a6c466dd-b6f0-44bd-a60a-6940eccfb1c3/GlobalHydrogenReview2025.pdf

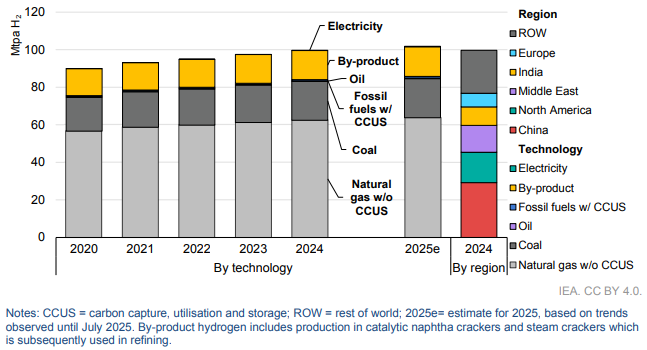

世界の水素供給は、天然ガスや石炭を原料とした化石燃料由来水素(グレー水素)が圧倒的な比率を占めています。設備が広く普及し、償却済みプラントも多いため、短期的には最も低コストで供給できますが、排出量は大きくなります。

これに対して、低排出水素は量としてはまだ小さいものの、将来の成長を担う存在です。再エネ電力によるグリーン水素と、CCUS付き化石燃料改質によるブルー水素が二本柱であり、欧州、北米、中東などで大型プロジェクトが増えています。IEAは、「量の主役はグレー、成長の主役は低排出」という二層構造が鮮明になりつつあると整理します。

4-2. 主な製造ルート別のコストイメージ

https://iea.blob.core.windows.net/assets/a6c466dd-b6f0-44bd-a60a-6940eccfb1c3/GlobalHydrogenReview2025.pdf

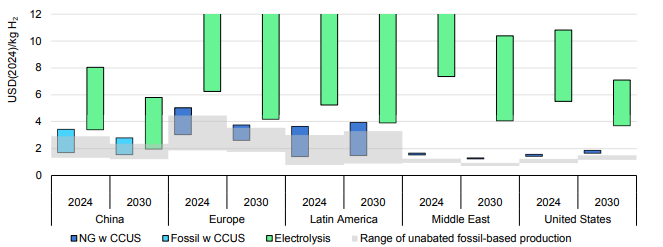

水素のコストは、製造ルートと地域によって大きく異なります。グレー水素は現状で最も低コストですが、炭素価格や規制の影響を強く受けます。ブルー水素はCCUS設備分のコストが上乗せされますが、燃料価格や炭素価格との組み合わせ次第で競争力を持つ場合があります。

グリーン水素は、電力価格と電解装置コストが支配要因です。再エネが安価で豊富な地域ではコスト競争力が高まりつつあり、2030年に向けてのコスト低下が期待されています。多くのシナリオで、中長期的にはグリーン水素の比重が高まる方向が描かれています。

4-3. 電解装置と中国メーカーのインパクト

水電解装置(Electrolyser: EL)の導入量は急増しており、中国メーカーの存在感が高まっています。ただし、IEAは、水素製造プロジェクトのコストの多くが装置本体ではなく、土木・建設・送電線・系統接続などのエンジニアリング費用(EPC)に由来すると指摘します。

そのため、スタック価格が下がってもプロジェクト全体のコスト低減は限定的な場合があります。電解装置市場では、中国メーカーの台頭は無視できませんが、立地選定や再エネ電力調達、EPC削減を含めた「システムとしての競争力」がより重要になりつつあります。

5. 貿易とインフラ:構想は多いが、FIDは限定的

5-1. 国際貿易構想と現実のギャップ

https://iea.blob.core.windows.net/assets/a6c466dd-b6f0-44bd-a60a-6940eccfb1c3/GlobalHydrogenReview2025.pdf

サウジアラビア、アラブ首長国連邦、オーストラリア、チリ、モロッコなどは、日本・欧州・韓国向けの低排出水素・アンモニア輸出プロジェクトを多数発表しています。しかし、最終投資決定(Final Investment Decision: FID)に到達した案件はその一部にとどまります。

燃料の最終需要、長期オフテイク契約の条件、価格プレミアムの負担主体が不透明なため、事業化まで進むプロジェクトは限られています。その結果、2030年までに実際に国際輸送される低排出水素・アンモニアの量は、構想ベースの数字よりかなり小さいとIEAは見ています。

5-2. パイプラインと港湾クラスター

欧州連合は欧州水素バックボーン(European Hydrogen Backbone)構想として、既存天然ガスパイプラインの転用と新設を組み合わせた広域水素ネットワークを構想しています。中国でも工業地帯を結ぶパイプライン計画がありますが、どの地域でも将来需要の不確実性が投資判断の大きな課題になっています。

IEAは、パイプライン整備が進む地域内ではパイプラインで水素が流通し、地域間ではアンモニアなど別形態での取引が主流になる「二層構造」になる可能性が高いと指摘します。ロッテルダム港や鹿島港などでは、水素・アンモニア受入と産業需要を組み合わせたクラスター形成が進みつつあります。

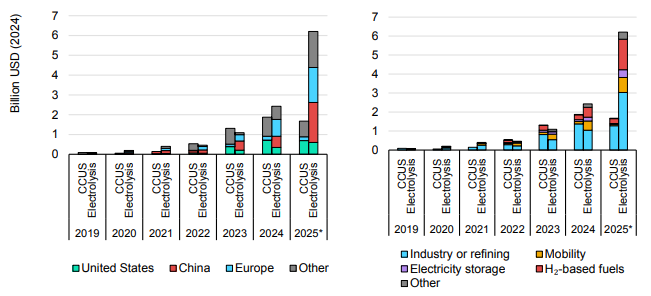

6. 投資とイノベーション:FOAKと標準化のフェーズ

6-1. プロジェクト投資の停滞と次の段階

https://iea.blob.core.windows.net/assets/a6c466dd-b6f0-44bd-a60a-6940eccfb1c3/GlobalHydrogenReview2025.pdf

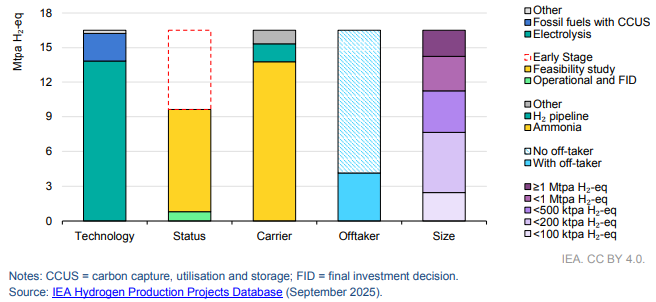

低排出水素プロジェクトは世界で数百件規模まで膨らみましたが、建設中またはFID済みの案件は限られます。需要側の不確実性、長期オフテイク契約の難しさ、金利上昇、政策設計の遅れなどが背景にあります。とくに初号機プロジェクト(First-of-a-kind: FOAK)は、技術リスクと収益リスクが重なり、民間単独でのファイナンスが難しいケースが多いです。

一方で、稼働を開始した案件では運転データやコスト構造が蓄積され、次の案件での標準化とリスク低減につながり始めています。IEAは、現在の状況を「過大な期待の調整期」であり、実績ベースの金融商品の整備に移る過程と見ています。

6-2. 技術イノベーションの焦点

技術面では、水電解装置(AEL・PEM・SOEC)と燃料電池が引き続き中心です。SOECは高温で高効率が期待され、工場排熱や高温蒸気との組み合わせが検討されています。メタン分解やバイオガス由来水素、太陽光直接分解(Sunlight-to-X)など、新しい製造プロセスも研究が進みますが、多くは実証段階です。

IEAは、政策として、①既存主流技術のコストダウンと標準化、②中長期のオプション技術の実証支援、③鉄鋼・化学・輸送など下流でのシステム統合技術、の三層をバランス良く支援することが重要だと指摘します。

7. 政策・規制:支援策は「設計の質」が問われる段階に

7-1. 主な政策パッケージの流れ

2020年代に入り、50以上の国・地域が水素戦略やロードマップを公表しました。米国はインフレ抑制法(Inflation Reduction Act: IRA)により、水素生産1kgあたりの税額控除を導入しました。欧州連合はEU水素銀行を通じて差額決済契約(Contracts for Difference: CfD)型の支援を進め、日本もGX経済移行債を用いた長期的な支援スキームを準備しています。

これらを総合すると、先進国の一部ではすでに「制度設計と予算の準備段階」から、「具体的な案件に資金を流し込む段階」へ移りつつあると整理できます。

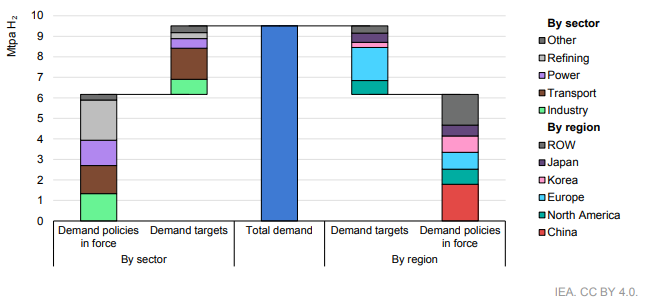

7-2. 需要創出策とリスクシェア

https://iea.blob.core.windows.net/assets/a6c466dd-b6f0-44bd-a60a-6940eccfb1c3/GlobalHydrogenReview2025.pdf

低排出水素は、グレー水素や化石燃料と比べてコストが高く、その差額(グリーンプレミアム)をどう分担するかが最大の論点です。EUは再生可能燃料(RFNBO)のクォータ制やSAFブレンド義務を通じて、需要側に一定の導入を義務付けています。米国や日本は、水素ハブやサプライチェーン実証などで、生産・需要・インフラをセットで支援しています。

同時に、ローン保証、劣後ローン、輸出信用などの公的ファイナンスも拡充されつつあります。IEAは、公的支援を「一時的な補助金」にとどめるのではなく、「FOAK案件で実績データを蓄積し、次の案件で民間資金を呼び込みやすくする橋渡し」として設計する重要性を強調します。

7-3. 認証・標準・規制の調和

水素の普及には、「どの程度排出を削減した水素なのか」を示す認証スキームが不可欠です。EUはタクソノミーやRFNBO認証を整備し、温室効果ガス排出強度の基準を設けています。各国は、ライフサイクル評価の方法、電力の追加性・同時性、CO₂回収率などに独自ルールを導入し始めています。

ただし、輸出入を前提にする場合、認証スキームが互換性を持たないと、同じ水素でも市場ごとに評価が変わる問題が生じます。IEAは、国際標準化機構(ISO)や各国政府が連携し、保証原産地証書(Guarantee of Origin: GoO)の相互認証や評価ルールの調和を進める必要性を強く訴えています。

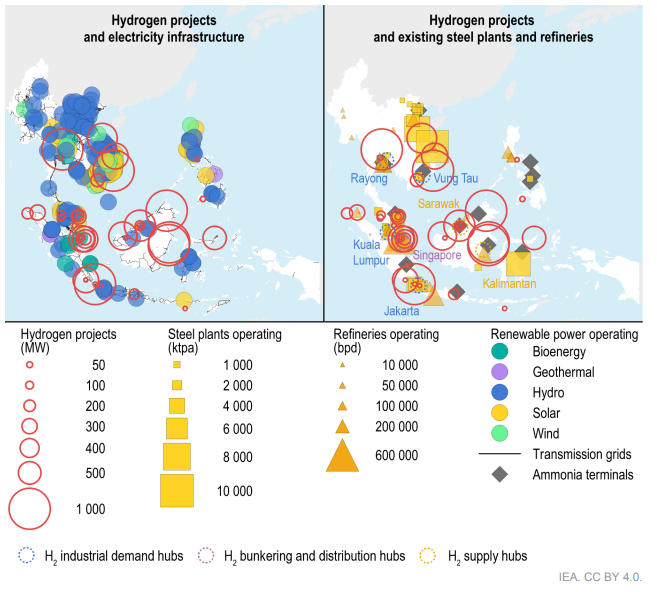

8. 東南アジア:生産地と需要地の両方になり得る地域

8-1. エネルギー状況と水素のポテンシャル

https://iea.blob.core.windows.net/assets/a6c466dd-b6f0-44bd-a60a-6940eccfb1c3/GlobalHydrogenReview2025.pdf

東南アジアは、経済成長と人口増加に伴いエネルギー需要が急増しています。一方で、発電の多くを石炭・ガスに依存しており、電力部門の排出増加が課題です。水力・地熱・バイオマスに加え、太陽光・洋上風力のポテンシャルも大きく、再エネ導入余地は広いと評価されています。

東南アジアは、安価な再エネを活かしたグリーン水素・アンモニアの生産拠点になると同時に、肥料・化学・発電・輸送などでの新たな需要地にもなり得ます。IEAは、再エネ導入拡大と系統増強、特定セクターでのパイロット案件、港湾クラスターの整備を組み合わせることが、域内のバリューチェーン構築の鍵になると整理します。

日本にとって東南アジアは、燃料調達先であると同時に、再エネ開発や電解装置導入、港湾整備、CO₂輸送・貯留などで共同プロジェクトを組める重要なパートナーです。日本企業が東南アジアの水素・アンモニアバリューチェーン形成に参画することは、自国の燃料調達多様化と域内の脱炭素支援を同時に進める手段になり得ます。

9. 2030年に向けた見通しと示唆

9-1. 2030年の水素経済の姿

GHR2025は、2030年までに現実的に達し得る水素採用レベルを、プロジェクトパイプラインと政策状況から評価します。

FID済み案件だけを積み上げると、発表ベースの数字より小さい供給量にとどまる見込みです。用途別には、精製・化学など既存用途の一部、鉄鋼の先行プロジェクト、港湾・工業クラスターでの発電・船舶燃料供給など、限られたニッチでの導入が想定されます。

したがって、2030年の水素経済は「すべてのセクターで広く使われる段階」ではなく、「いくつかの重点用途で実績を積み上げる段階」にとどまると整理されます。これは悲観論というより、エネルギーインフラ投資の時間軸を踏まえた現実的な見通しです。

9-2. 事業・政策サイドへの含意

事業開発の観点では、「どの用途で、いつ、どの程度の低排出水素を使うか」を具体的に描き、精製・化学・鉄鋼など大口用途と、港湾・工業クラスターのような地域単位の取り組みに優先的に資源を配分することが重要です。

政策面では、需要側支援(クォータ・CfD・税控除など)、FOAK案件への公的ファイナンス、認証・標準・ラベリングの整備を組み合わせ、民間投資を引き出す設計が求められます。IEAは、今後数年のプロジェクト選定と制度設計が、2030年代後半以降の水素普及の土台を左右すると指摘します。言い換えると、現在は水素経済の「仕込みのフェーズ」であり、この段階でどこに重点的に投資するかが長期的な姿を決めるという見方です。

10. 筆者の視点

10-1. 「何でも水素」から「使うべき領域」へ

GHR2025を通して、IEAは水素を「どこでも使える万能選手」ではなく、精製・化学・鉄鋼・港湾クラスターなど「使うべき領域」に絞り込み始めたと感じます。乗用車や分散電源のように他手段(電化など)が有利な分野は水素の役割を限定し、逆に水素が不可欠な分野を明確にしている点が、企業や政府が「どこに資本と人材を集中させるか」を考えるうえで有用だと思います。理由は、限られた予算で最大の排出削減効果を狙うには、用途の選別が避けられないからです。

10-2. ボトルネックは技術より「需要と制度設計」

電解装置やCCUSなどの技術は確実に前進していますが、GHR2025が強調するのは、グリーンプレミアムを誰が負担し、リスクを誰がどの順番で取るのかという「制度設計の難しさ」です。FOAK案件の投資判断、長期オフテイク契約、公的ファイナンス、認証スキームは、本来ひとつのパッケージとして設計されるべきだと私は考えます。理由は、個々の補助金や税制だけでは収益性が見えにくく、企業側が最終投資決定まで踏み込めないからです。

10-3. 日本が狙うべき「クラスターと案件像」

日本にとっての現実的な勝ち筋は、すべての用途を追いかけることではなく、鉄鋼・化学など既存大口需要と、港湾・産業クラスター、東南アジアとの共同プロジェクトに的を絞ることではないでしょうか。理由は、この組み合わせが、国内の排出削減と燃料調達の多様化、域内パートナーとの連携強化を同時に進められるからです。

同時に、日本企業・自治体・金融機関が「2030年までにどのクラスターでどの程度の低排出水素を使うか」という絵姿を共有し、そこから逆算して案件を選ぶことが重要だと思います。クラスター単位の合意がなければインフラ投資の規模やタイミングを最適化しづらく、結果として国際的なコスト競争力を失うリスクがあるからです。