排出削減だけでは1.5℃目標を守れないという認識が広がり、世界では「直接空気回収(Direct Air Capture: DAC)」への投資と政策支援が一気に加速しています。本稿では、DAC技術の世代整理と事業成立条件を簡潔に押さえ、事業開発や投資判断の入口として使える全体像を提示します。

3行サマリー(この記事から分かること)

- 世界は排出削減+CO₂除去(CDR)の組み合わせに向かっており、その中でDACがどこに位置付くかが分かる。

- 高温熱主体のDAC1.0から、電気化学・膜などのDAC2.0、ハイブリッド最適化のDAC3.0まで、代表方式と企業の違いを俯瞰できる。

- 立地条件・電源構成・長期オフテイク契約・MRV(測定・報告・検証)など、DAC事業の成立に必須となる4つの要素が整理できる。

なぜ「DAC」なのか

この章では、なぜ各国がDACをポートフォリオに組み込み始めているのかを、排出削減との役割分担から整理します。

世界の平均気温上昇を1.5℃以内に抑えるには、エネルギー転換や省エネだけで排出を減らすだけでは足りません。IPCCのシナリオでも、2050年時点で年間数十億トン規模のCO₂除去(Carbon Dioxide Removal: CDR)が必要とされています。

その中で、直接空気回収(Direct Air Capture: DAC)は、大気中の空気を直接処理し、CO₂のみを分離・濃縮して地中に恒久貯留したり、燃料・素材として利用する技術です。排出源の場所に縛られず、過去の排出にも対応できるため、「削減しても残る排出」や歴史的な蓄積分に対処できる手段として注目されています。

国際エネルギー機関(International Energy Agency: IEA)や気候変動に関する政府間パネル(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC)は、持続可能なバイオマス利用や鉱物化と並ぶ耐久的CDRの一角としてDACを位置付けています(例:IEA DAC解説)。米国エネルギー省(U.S. Department of Energy: DOE)の最新レポートも、DACを国内CDRポートフォリオの中核的要素として定義しています(DOE 2025)。

この記事は、こうした背景を踏まえつつ、技術・事業・政策の三点から「DACとは何か」「どこにビジネス機会があるか」を俯瞰したい読者向けのガイドです。

そもそもDACとは?

この章では、DACの基本構造とプロセスを押さえます。専門用語を最小限にし、まずは流れのイメージをつかむことを目的にしています。

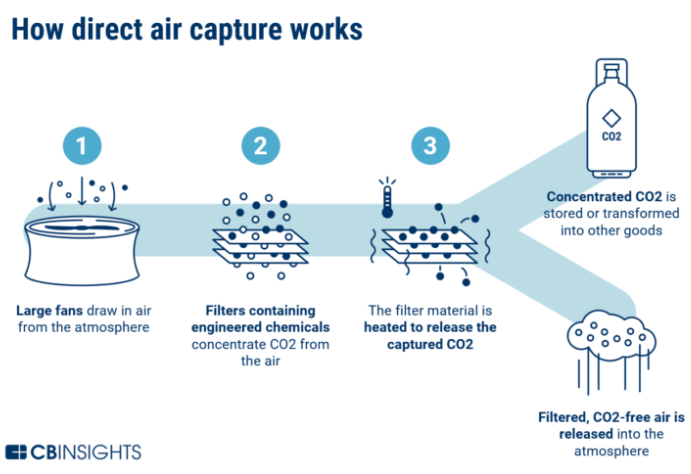

直接空気回収(Direct Air Capture: DAC)は、屋外の空気(CO₂濃度は約420ppm=0.042%)を装置に通し、CO₂だけを選択的に捕まえる技術です。捕まえたCO₂は濃縮し、地中に長期貯留するDAC+CCS(DACCS)か、合成燃料や化学製品などに利用するDAC+利用(DAC+U)として扱います。

煙突ガスを対象にする従来のCO₂回収(ポイントソースCCS)と比べると、DACは発生源の場所に縛られません。その一方で、対象が薄いCO₂濃度の空気であるため、空気の取り込みや分離に必要なエネルギー設計が事業性の大きなカギになります。

DACの基本フロー

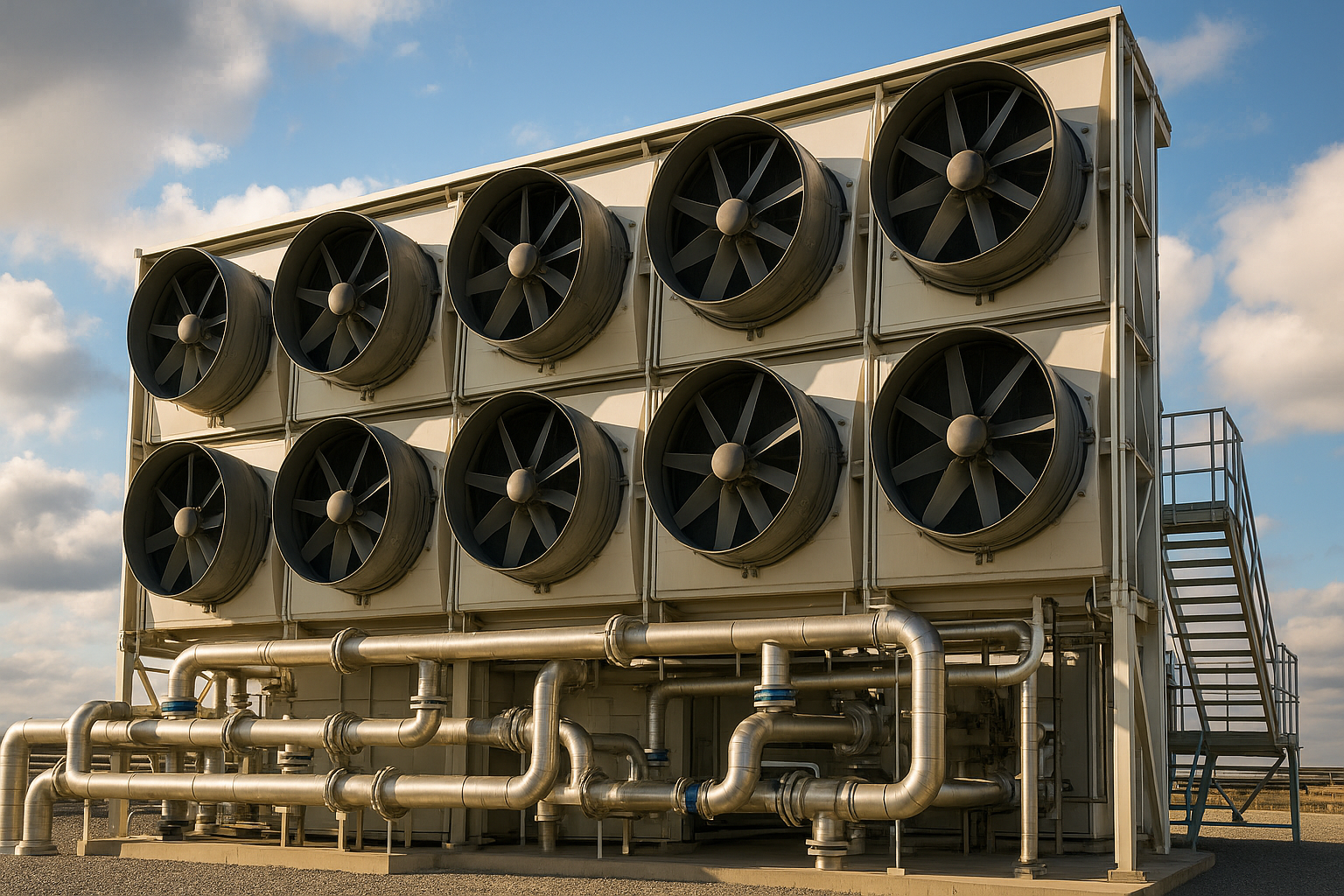

- ① 空気の取り込み(Air intake):大径ファンと低圧損のエアコンタクターで屋外空気を装置に導入する。

- ② CO₂の選択的捕集(Capture):フィルター・吸着材・溶媒などの媒体に、CO₂を選択的に結合させる。

- ③ 再生と流れ分岐(Release & Handling):媒体からCO₂を放出し、媒体を再利用できる状態に戻す。図では加熱再生の例だが、真空・電圧・pHスイング・湿度スイングなど、方式によって駆動原理は異なる。

DACのモニタリング・報告・検証(Measurement, Reporting and Verification: MRV)では、通常正味除去量=回収量 −(エネルギー利用や輸送に伴う排出)で評価します。この「正味」で何トン減ったのかが、クレジット発行や政策支援の前提になります。

DACの歴史と政策動向

この章では、研究・商用化のタイムラインと、米国・EU・日本の主要政策をざっくり押さえ、今がどのフェーズにあるかを確認します。

研究・商用化の歴史

- 2009–2018年:初期のDAC1.0(固体アミン吸着・水酸化物溶液吸収)が確立。Carbon Engineeringが2018年の研究で、長期的な除去コストとエネルギー要件の目安を提示。

- 2021–2024年:Climeworksが実証運転から商用化へ移行。2024年にはアイスランドでMammothが稼働開始(設計能力36,000 tCO₂/年)。

- 2024–2025年:米国DOEがDAC HubsやDAC Prizeを実施し、EUでもCRCF(Carbon Removal Certification Framework)が成立するなど、制度整備が進展。

- 2024年:1PointFiveとMicrosoftがDAC由来CDRとして当時世界最大規模の50万t購入契約を締結(価格は非公開)。

要点:研究段階から、大規模商用プラント・長期購入契約のフェーズへと、数年のスパンで一気にステージが上がりつつあります。

政策・規制・インセンティブ(日本・米国・EU)

米国:インフレ抑制法(Inflation Reduction Act: IRA)の税額控除45Qでは、DAC+地中貯留に最大180ドル/tの控除を設定。DOEはDAC HubsやCarbon Dioxide Removal Purchase Pilotなどで、市場形成を後押ししています(DOE DAC Hubs)。

EU:EU炭素除去認証枠組み(Carbon Removal Certification Framework: CRCF, Reg. 2024/3012)が成立し、耐久的除去の認証基盤を整備。DACも対象に含め、将来のEUレベル政策との接続を見据えています。

日本:2024年に二酸化炭素の貯留事業に関する法律(CCS事業法)が成立し、海域貯留の許可制度やモニタリング枠組みが整いました。現時点ではDAC専用制度はないものの、将来のDACCS受け皿となるインフラ・規制基盤が整備され始めた段階だと言えます(経産省資料)。

要点:米国は「強い税額控除+ハブ支援」、EUは「認証枠組みの整備」、日本は「CCS受け皿整備」という形で、役割は異なるもののいずれもDAC・CDRを視野に入れた政策を動かし始めています。

DACの「世代(1.0/2.0/3.0)」とは?

この章では、Extantiaの整理を参考に、エネルギー源とシステム設計の違いからDAC技術を3つの世代に分けて俯瞰します。

ここでは、Extantiaによる分類にならい、以下のように整理します。

| 世代 | 簡単な説明 | 主な特徴 | 主な課題 | 代表企業例 |

|---|---|---|---|---|

| DAC1.0 | 熱再生型 – 溶媒・固体吸着材を高温熱や真空で再生 | 商用実績が豊富で、大規模連続運転に適する | 高温熱需要が大きく、コスト低減余地に限界が出やすい | Carbon Engineering/Climeworks/Heirloom |

| DAC2.0 | 非熱ドライバー型 – 電圧・pH・膜・湿度で低温再生 | 再エネ追従やモジュール量産に適し、低温運転が可能 | 材料の耐久性や商用規模での実証データがまだ不足 | Verdox/RepAir Carbon/Mission Zero/Avnos |

| DAC3.0 | ハイブリッド最適化型 – 複数方式を組み合わせBOP簡素化・電化促進 | 再エネ同期や分散配置に適合し、量産設計を前提とする | 商用実績とコスト検証がまだ初期段階 | Phlair/Greenlyte/Parallel Carbon/Yama |

要点:短期的な商用拡大は実績が豊富なDAC1.0が担い、中長期のコスト低減と再エネ同期にはDAC2.0/3.0が期待されている構図と言えます。

各世代における技術概要と代表的な企業

この章では、各世代ごとの主要方式と代表企業をもう少し細かく見ていきます。詳細な化学反応式よりも、「どのような設備イメージで、どのような用途・スケールに向いているか」という観点を重視します。

DAC1.0:熱再生(液体/固体/鉱物ループ)

要点:既存の化学プロセスや発電技術に近いアーキテクチャで、大規模連続運転に適している一方、高温熱の確保がコストと立地条件を制約します。

1-1. 液体溶媒吸収(KOH/NaOH)+Caループ

原理:水酸化カリウム(KOH)などのアルカリ溶液でCO₂を吸収し炭酸塩を生成、その後カルシネーション炉(約900℃)でCO₂を放出して溶液を再生します。

- 代表企業:Carbon Engineering/1PointFive

- 代表プロジェクト:STRATOS(米テキサス) — メガトンスケール計画で、地質貯留と一体運用。

1-2. 固体吸着(アミン等)+TVSA/s-TVSA

原理:アミン担持固体にCO₂を吸着させ、80〜120℃程度の低温熱と真空(必要に応じて蒸気支援)で再生する温度・真空スイング吸着(Temperature/Vacuum Swing Adsorption: TVSA)方式です。

- 代表企業:Climeworks

- 代表プロジェクト:Mammoth(アイスランド) — 地熱発電+Carbfixの地質貯留と組み合わせたプラント。

1-3. 鉱物ルーピング(石灰系)

原理:水酸化カルシウムなどの鉱物を大気中CO₂と反応させて炭酸塩を生成し、焼成で再生するサイクルを用います。天然鉱物を利用できる点が特徴です。

- 代表企業:Heirloom

DAC2.0:非熱ドライバー(電位・電気化学・膜・湿度)

要点:電気化学や膜を用いて低温でCO₂を分離する方式で、再エネ電力との親和性やモジュール量産性が高い一方、長期耐久性や大量スケールでの実証が今後の焦点です。

2-1. エレクトロスイング吸着(ESA)

原理:レドックス活性材料の電位を切り替えることで、ほぼ等温条件でCO₂の吸脱着を行う方式です。加熱を使わないため、プロセス全体の電化が進みます。

- 代表企業:Verdox

2-2. 電気化学DAC(イオン選択膜/AEM等)

原理:電気化学セルに電流を流し、イオン選択膜を介して希薄CO₂を連続的に濃縮・放出する方式です。完全電化・低温運転を目指します。

- 代表企業:RepAir Carbon

2-3. 電気化学分離(溶液吸収 × 膜電気透析/BPMED)

原理:溶液でCO₂を吸収した後、双極膜電気透析(Bipolar Membrane Electrodialysis: BPMED)などで酸塩基を再生しつつ低温でCO₂を放出する方式です。高温熱による再生を電気化学に置き換えます。

- 代表企業:Mission Zero

2-4. 湿度スイング吸着(MSA)/受動型

原理:乾燥環境でCO₂を吸着させ、加湿で脱離させる方式です。受動通風とも相性が良く、送風動力を低減しやすい点が特徴です。

- 代表企業:Carbon Collect/Avnos

2-5. 膜分離(ガス分離膜・m-DAC)

原理:ガス分離膜で空気中のCO₂を選択的に透過させ、透過側で濃縮する方式です。主な動力は送風・加圧などの電力になります。

- 代表企業:Carbon Xtract

DAC3.0:ハイブリッド最適化型

要点:液体吸収と電解、低温熱と電位差などを組み合わせ、補機(Balance of Plant: BOP)の簡素化とエネルギー効率向上を同時に狙うコンセプトです。

3-1. pHスイング × 電解による吸収液再生

原理:液体吸収法でCO₂を取り込んだ後、電解でpHを可逆的に変化させてCO₂を脱離させる方式です。吸収液の再生と再エネ追従性を両立しつつ、BOPの簡素化を図ります。

(参考)Direct Ocean Capture(DOC)

海洋版DACとも言える直接海洋回収(Direct Ocean Capture: DOC)は、海水中に含まれる溶存無機炭素(Dissolved Inorganic Carbon: DIC)のバランスを、電解や選択透過膜などで調整し、海水と大気のCO₂分圧差を広げる技術です。これにより、大気中CO₂が自然に海水へと吸収される速度を高め、その後回収したCO₂を貯留・利用します。

DOCは場所を選ばずにCO₂除去ができる点でDACと共通しますが、対象が空気ではなく海水のため、水処理技術・海洋化学・エネルギー効率設計など別の技術課題が前面に出てきます。海洋生態系への影響評価や規制整備も、今後の重要テーマです。

方式別の要点比較

ここでは、公開情報ベースで各方式のエネルギー要件や代表案件を整理します。単純比較ではなく、「どのレンジ感にあるのか」を把握することを目的としています。

| 世代 | 技術分類 | 代表的な再生温度 | 公表エネルギー要件(1tCO₂あたり/GJ) | 代表企業/案件 |

|---|---|---|---|---|

| DAC1.0 | 液体溶媒(KOH)+Caループ | 〜900℃ | 天然ガス 5.25 GJ + 電力 1.32 GJ、または天然ガス 8.81 GJ※1 | Carbon Engineering/STRATOS |

| 固体吸着(TVSA) | 80–120℃ | 熱 3–6 GJ + 電力 1.50 GJ※2 | Climeworks(Mammoth 36 kt/年) | |

| 鉱物ループ(石灰系) | 〜900℃ | 総電力 9.00 → 5.40 GJ目標※3 | Heirloom | |

| DAC2.0 | エレクトロスイング吸着(ESA) | 周囲温度 | 0.49–1.00 GJ※4 | Verdox |

| 電気化学DAC(イオン選択膜/AEM等) | 周囲温度 | <2.16 GJ※5 | RepAir Carbon | |

| 電気化学分離(溶液吸収 × BPMED/pH制御) | 低温(〜周囲) | ≤2.88 GJ※6 | Mission Zero | |

| 湿度スイング(MSA)/受動型 | 低温(〜周囲) | 公表定量値は限定的(高純度が不要な用途で低エネ傾向) | Carbon Collect/Avnos | |

| 膜分離(ガス分離膜・m-DAC) | 周囲温度 | N/A(公表定量値不足)※7 | Carbon Xtract | |

| DAC3.0 | 液吸収 × 電解再生(pH)/受動接触ハイブリッド | 低温 | N/A(商用公開データ不足) | Phlair/Greenlyte/Parallel Carbon |

| 低温熱 + 電圧ハイブリッド | 低温 | N/A(商用公開データ不足) | Yama |

注記:すべての数値はGJ(ギガジュール)で統一表示。元データがkWh表記の場合は 1 GJ = 277.78 kWh で換算。

脚注リンク:

※1:Keith et al., Joule (2018)

※2:IEA DAC解説

※3:Heirloom Blog (2023)

※4:Voskian & Hatton, Energy & Environmental Science (2019)

※5:EEPower(RepAir, 2024)

※6:Mission Zero Lab Notes

※7:Carbon Xtract 技術ページ

要点:現時点の公開値だけを見ると、DAC2.0は理論的にはエネルギー効率に優位性がありますが、材料コストや耐久性を含めた「トータルLCOC」では、当面DAC1.0と当面並走しつつ、世代交代が進む構図になりそうです。

個別スタートアップの比較や投資動向を詳しく知りたい場合は、DACスタートアップ9社を整理した別記事もあわせて参照すると、技術マップと企業マップを重ねて理解しやすくなります。

DAC事業成立の条件:立地・電源・契約・MRV

この章では、技術そのものから一歩引いて、事業・投資の観点で外せない4つの論点(サイト条件・電源/熱源・オフテイクと金融組成・MRVと価格帯)を整理します。

1)サイト条件 × 電源・熱源

DAC1.0は高温熱を利用する方式(液体吸収や鉱物ループ)が中心で、大規模連続運転に適しています。一方で、高温熱の確保方法やプラント内での熱統合設計がLCOC(Levelized Cost of Carbon removal:除去コスト)に大きな影響を与えます。天然ガスや工業炉などの安定した熱源を確保できる立地が有利になります。

DAC2.0やDAC3.0は、低温熱または電力主体の方式が多く、産業廃熱やヒートポンプの活用、再生可能エネルギーの変動出力に追従する柔軟な運転が設計しやすいという特徴があります。これにより、需要や資金計画に応じた分散配置や段階的なモジュール増設がしやすくなります。

ただし、いずれの世代であっても回収したCO₂を恒久的に隔離するには、CO₂輸送・貯留インフラへの接続が不可欠です。具体的には、複数の回収拠点と貯留拠点を結ぶハブ型インフラ、CO₂パイプライン、深部塩水帯水層(Deep Saline Aquifer)などの地質貯留層へのアクセスが鍵になります。

米国のDOE DAC Hubsプログラムでは、こうしたハブ型インフラ整備を通じて、DACプラントとCO₂貯留施設をつなぐ大型プロジェクトが進行中です。インフラの有無は、プロジェクトの立ち上がり速度・コスト競争力・長期運転の安定性を大きく左右します。

一言まとめ:熱・電力の条件だけでなく、CO₂貯留インフラまで含めた「サイト一式」で見ることが、DAC事業の初期選定では不可欠です。

2)オフテイクと金融組成

長期オフテイク契約(CO₂除去クレジットの長期購入契約)は、DACプロジェクトの資金調達において極めて重要です。例えば、Microsoftと1PointFiveの合意では、信用格付けの高い企業が10年単位でCO₂除去を購入することで、プロジェクトの将来収益が安定的に見通せる状態になります。

このような収益の予見性は、金融機関や機関投資家から見たプロジェクトの融資適格性(バンクアビリティ)を大きく高めます。その結果、低金利でのプロジェクトファイナンスや、有利な条件でのエクイティ投資が実現し、最終的には資本コスト(Weighted Average Cost of Capital: WACC)の低減につながります。

加えて、政府によるCO₂除去クレジットの試験的購入も市場形成において重要です。米国DOEのCarbon Dioxide Removal Purchase Pilotでは、公的主体が一定量のCDRクレジットを購入することで、初期市場における価格レンジを示し、プロジェクト開発者や投資家の信頼性向上に寄与しています。

一言まとめ:民間の長期オフテイクと、政府のパイロット的購入を組み合わせることで、CDR市場全体の「価格シグナル」と資金調達環境が整っていきます。

3)MRV・認証と価格帯の現実

MRV(Measurement, Reporting and Verification:測定・報告・検証)の標準化は、「信頼できる炭素除去」を担保するうえでの基盤です。除去量の正確性・恒久性・追加性(additionality)が第三者により検証されることで、市場や政策当局からの信頼を得やすくなります。

最近では、主要なカーボンクレジット・レジストリがDAC向け方法論を整備し始めています。例えば、VerraはDACを含むCO₂回収・貯留に適用できる「VM0049」を発表し、モジュール化により異なる技術タイプでも共通のMRVフレームワークを使えるようにしました。Puro.earthも独自のCarbon Removal Certificates(CORCs)を発行し、DACを含む複数技術に対応した基準を整えています。

こうした標準化は、プロジェクト開発者がクレジットを発行しやすくし、バイヤーが比較・評価しやすい市場環境をつくるだけでなく、長期契約や金融調達の信頼性向上にも直結します。

コスト面では、方式・立地・スケールにより幅があります。Extantiaは、DAC1.0が100ドル/tを下回るのは難しい一方、DAC2.0/3.0では学習曲線次第で到達可能と指摘しています。また「100ドル/t」は2016年ドル基準であり、インフレ調整後は130ドル/t程度の水準になることにも注意が必要です(Extantia)。

一言まとめ:現状DAC由来クレジットは高価格帯ですが、MRVと認証の整備が進むことで、価格レンジと品質の関係がより明確になり、長期的なコスト低減への期待値も定まりやすくなります。

参考リンク集

基礎・レビュー

- IEA:Direct Air Capture解説

- Joule論文(KOH/Caループのエネルギー):Keith et al., 2018

- RSCレビュー(吸収/吸着のエネルギー帯):RSC Advances 2023

- ESA 概説:MIT News 2020 / Energy & Environmental Science 2019

企業・プロジェクト

- Climeworks(Mammoth稼働):プレスリリース

- 1PointFive × Microsoft(CDR契約):公式発表

- Heirloom(鉱物ループ・電力公開値):Heirloom Blog

- RepAir(電気化学DAC・報道):EEPower 2024

- Mission Zero(pHスイング):Lab Notes

政策・認証

- DOEレポート:Direct Air Capture: Definition and Company Analysis(2025)

- DOE DAC Hubs / CDR Purchase Pilot:DAC Hubs公式解説 / Purchase Pilot

- EU:CRCF(Regulation (EU) 2024/3012)

- Verra:VM0049(CCS & DACモジュール)

- Puro.earth:Puro Standard / レジストリ

略語集

- DAC:Direct Air Capture(直接空気回収)

- DOC:Direct Ocean Capture(直接海洋回収)

- CDR:Carbon Dioxide Removal(CO₂除去)

- DACCS:DAC+耐久的貯留(CCS)

- TVSA:Temperature/Vacuum Swing Adsorption(温度・真空スイング吸着)

- VSA:Vacuum Swing Adsorption(真空スイング吸着)

- s-TVSA:Steam-assisted TVSA(蒸気支援型TVSA)

- ESA:Electro-Swing Adsorption(電気スイング吸着)

- MSA:Moisture Swing Adsorption(湿度スイング吸着)

- BPMED:Bipolar Membrane Electrodialysis(二重膜電気透析)

- MRV:Measurement, Reporting and Verification(計測・報告・検証)

- CRCF:EU Carbon Removal Certification Framework(EU炭素除去認証枠組み)

- 45Q:米国のCO₂回収・貯留向け税額控除(DAC地中貯留で最大180$/t)

- IEA:International Energy Agency(国際エネルギー機関)

- DOE:U.S. Department of Energy(米国エネルギー省)

- S-DAC:Solid-sorbent DAC(固体吸着型DAC)

- L-DAC:Liquid-solvent DAC(液体溶媒型DAC)

- pHスイング:電解でpHを可逆に変化させて吸収・脱離を行う方式