本記事は、AWE/PEM/SOEC/AEMの各方式を軸に、水電解スタートアップの「誰が」「どの技術で」「どの性能・開発段階にあるか」を一次情報(各社HP・技術資料・リリースなど)を中心に整理したものです。まずは評価軸を確認してから、企業別の解説へ進みます。

この記事の読み方(評価軸)

- 主な出資者:戦略投資家(エネルギー大手・商社・素材)や政策系の関与はスケールアップの加速要因。

- 製品コンセプト:モジュール規模(例:20MW、100MW)、BoP込みのプラント一体型か、スタック中心か。

- 技術的な特徴:電極・膜・セル構成、材料(PGM/フッ素樹脂/希少材の有無)など。

- 主な性能:CAPEXの主張、電解効率(kWh/kg または%LHV/HHV、境界条件の注記)。

- 開発状況:実証〜商用導入、量産体制、案件の具体性。

基礎知識は先にこちらの解説もどうぞ:グリーン水素の製造技術を徹底比較:AWE・PEM・SOEC・AEM

AWEスタートアップ

Verdagy(米国)|Dynamic AWE(高ダイナミック・アルカリ)

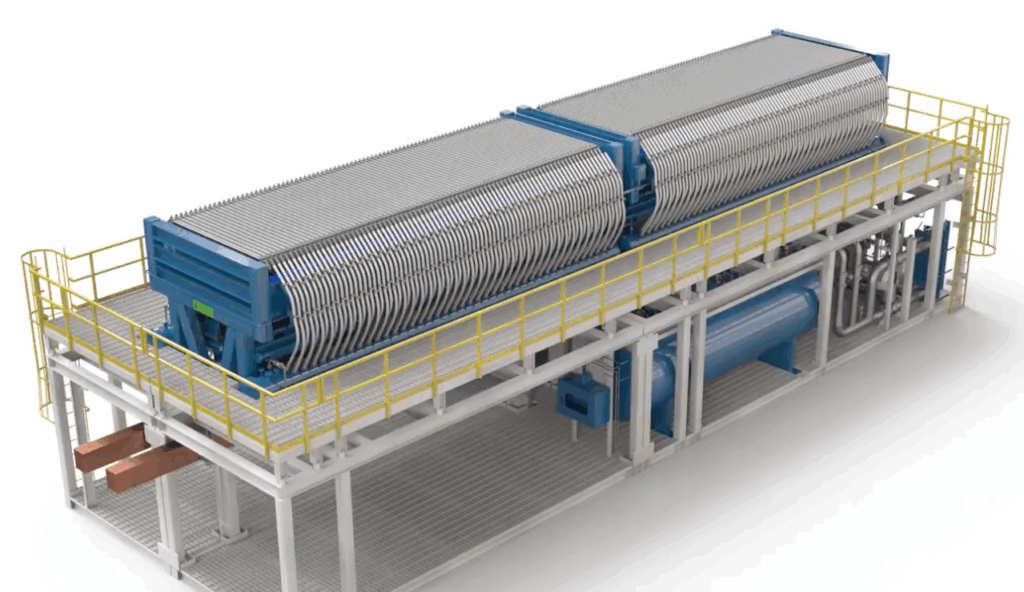

MWのメガモジュールを最小単位に、セル群・電力変換・ガス処理・制御までをプレファブ化したeDynamic®プラットフォーム。AWEの低CAPEXをベースに、変動電源直結を想定した広い可動域とデジタル運転を設計思想に据え、現地では電気・水・計装を繋ぐだけの短工期据付を狙う。

| 主な出資者 | Temasek、Shell Ventures、Samsung Venture Investment、Yara Growth Ventures、Zeon Ventures など |

|---|---|

| 技術的な特徴 | 単セル大面積×ゼロギャップ、セル個別のデジタル監視。広いターンダウン(5-100%)と迅速応答、低ガス交差で変動電源に対応。 |

| 主な性能 | CAPEX:PEMより低い/従来AWE同等域(同社主張) 電解効率:41–51 kWh/kg |

| 開発状況 | 米CA・NewarkのGW級工場を稼働(出荷開始準備)。 Moss Landing実証プラントで20,000時間/200t超の運転実績と、Mainspring Energyとの連携実証。 Petron Scientech向け320MWのバイオリファイナリー案件を合意。 Shell Ventures/Yara等の戦略出資。 |

Hysata(オーストラリア)|Capillary-Fed Alkaline(AWE)

独自のCapillary-Fed Electrolysis(CFE)を中核に、セル内の気液分離と供給を最適化。気泡滞留を抑えることでセル電圧と循環動力を同時に低減し、水処理/ポンプ/乾燥などBoP機器点数を削減。スキッド化した高効率モジュールを多数並列してMW→GWへ拡張する設計。

| 主な出資者 | bp Ventures、Templewater、IP Group、Kiko Ventures、CEFC/Virescent Ventures、Vestas Ventures、BlueScopeX、POSCO Holdings 等(Series B US$111M) |

|---|---|

| 技術的な特徴 | 多孔質・親水性セパレータが「毛細管輸送」で水を供給、電極表面が常に薄膜水層で濡れるため発生ガスは即離脱=発泡による抵抗増・過電圧を抑制。その結果、0.5 A/cm²・85℃で1.51 V(セル効率98%相当)の実証報告。BoP電力も従来比2.5–5倍少ないと説明。 |

| 主な性能 | CAPEX:—(未公表) 電解効率:41.5 kWh/kg(95%HHV) |

| 開発状況 | 豪ウロンゴンで量産立上げ中。2025年にQLDで5MW実証(公表計画)。ACWA Powerと湾岸での展開協業を発表。 |

| 向いている用途 | 電力原単位を最優先する大規模案件(安価な再エネ×長時間)や、電力制約が厳しいサイト。比較の勘所は「BoP境界の前提合わせ」。関連記事:方式別のLCOH感度 |

PEMスタートアップ

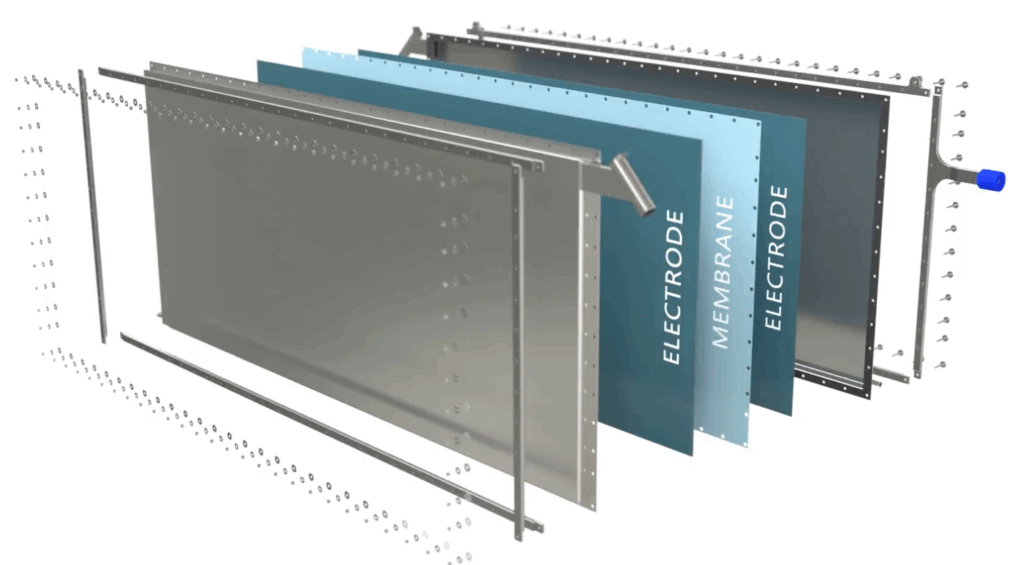

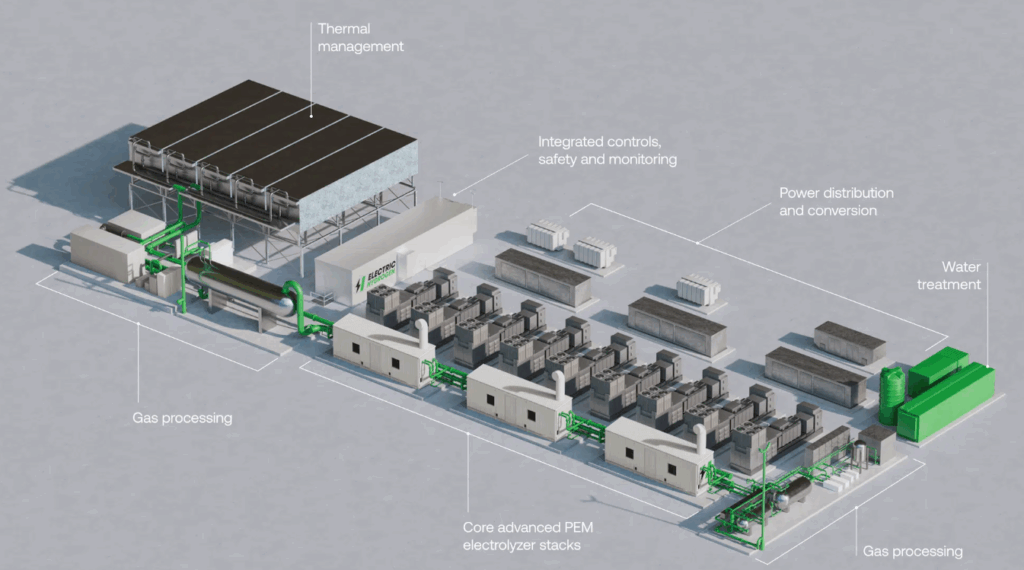

Electric Hydrogen(米国)|先進PEM+HYPRPlant(75〜120MW)

「HYPRPlant」は電解スタックに加え、整流・配電、水処理・ガス精製(乾燥/純化)、安全計装までを標準ブロック化。75/100/120MWの定尺構成で輸送・据付を定型化し、サイト工事のばらつきを圧縮。EPC負担の小さいプラント一体型という立て付け。

| 主な出資者 | Fortescue、Energy Impact Partners、bp Ventures、Temasek、Microsoft CIF、OIA、Amazon CPF ほか |

|---|---|

| 技術的な特徴 | 高出力PEMスタック+プレファブ・スキッド構成。PEM特性として高速応答・30bar級の圧力運転に親和。 |

| 主な性能 | CAPEX:総設置最大60%低減(同社主張) 電解効率:49–54 kWh/kg(プラントAC/BOL・20℃・1 atm・BoP含む) |

| 開発状況 | InfiniumのRoadrunner e-fuels向け100MW HYPRPlantでEPC選定完了(Weitz)。北米・欧州のエネルギー事業者と商用案件・供給網を拡大中。 |

Ohmium(米国/インド)|PEM(Lotus Mark 2, Mark 3)

縦積みラックのハイパーモジュールを積層し、変換盤・冷却・乾燥・水処理を屋外対応スキッドに統合。現地は基礎・電力・水・計装の接続中心で、段階拡張(MW→GW)に合わせて同一ブロックを追加するスケールアウト型。

| 主な出資者 | Series C US$250M(TPG Rise Climate主導)。インドで2GW(将来4GW)のギガファクトリーを稼働。 |

|---|---|

| 技術的な特徴 | インターロッキング筐体、一体型電力変換(AC/DC, DC/DC)で据付コストを低減。RM&M(遠隔監視・保守)と性能保証オプション。 |

| 主な性能 | CAPEX:—(未公表) 電解効率:49 kWh/kg(EシリーズBOL)/53 kWh/kg(PシリーズBOL) |

| 開発状況 | インド新工場を稼働(2GW→将来4GW)。NTPC・NETRAでのパイロット実施、最大400MW枠の供給合意。Tata Projects等と実装案件。 |

| 向いている用途 | 急峻な可変負荷や30 bar直出しを活かすオンサイト供給、洋上・浮体など設置制約が厳しい案件。関連記事:PEMの圧力・負荷追従の強み |

SOECスタートアップ

Sunfire(ドイツ)|SOEC(高温固体電解)

屋外対応のスキッド一体モジュールとして、蒸気供給・熱回収・ガス処理をプロセス側と一体設計できるよう標準化。化学・合成燃料ラインに熱統合しやすい構成で、筐体・配管・制御を工場で完成度高く仕上げて出荷する。

| 主な出資者 | CIP、Blue Earth Capital ほか(大型エクイティとEIB融資実績) |

|---|---|

| 技術的な特徴 | 効率(LHV, AC)84%(実証)〜88%(新世代想定)。高温蒸気とプロセス熱の統合でOPEX/LCOHを圧縮。SOECの熱慣性を踏まえ、定格近傍の連続運転で真価を発揮。 |

| 主な性能 | CAPEX:—(公称なし) 電解効率:37.8 kWh/kg/84–88% LHV(AC) |

| 開発状況 | SOECはRWE・Lingenでのデモ運転やNeste製油所での実証に加え、Salzgitterの鉄鋼ライン(GrInHy)など産業実装を継続。 欧州で10MW級受注(Bilbao/Repsol 等)も進展。 |

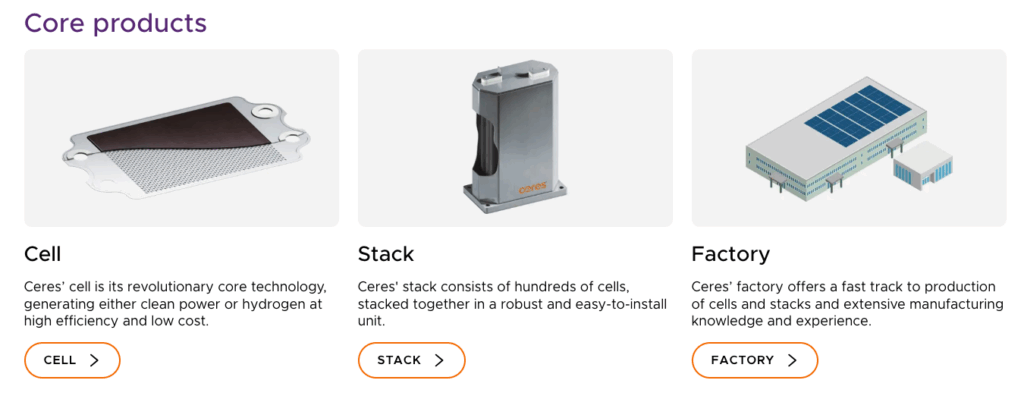

Ceres Power(英国)|SOEC

自社のSOFCプラットフォームをベースにセル/スタックを共用し、加圧運転前提のモジュールを化学プロセス側に最適化。金属基板(メタルサポート)×薄膜セラミックのセル構造を活かし、材料・製造コストの低減と量産スケール性を志向。パートナーOEMとライセンス+共同製造のモデルで、既存の合成・改質設備と近接配置する前提のシステム設計。

| 主な出資者 | 戦略提携にWeichai、(過去)Bosch、Shell 等 |

|---|---|

| 技術的な特徴 | 金属板(メタルサポート)を用いたセル構造により、セラミック一体型に比べ部材・製造コストの低減と量産スケール性を両立。高温作動・高効率(36–37 kWh/kg級のモジュール目標)。加圧モジュール設計で合成系の前後段と親和。 |

| 主な性能 | CAPEX:—(未公表) 電解効率:36–37 kWh/kg(設計目標) |

| 開発状況 | Shell・バンガロールのR&D拠点で1MW SOECが2025年5月に水素生成開始。次段として加圧10MW級モジュール設計へ。 |

Elcogen(エストニア/フィンランド)|SOEC(低温側 650–700℃)

650–700℃帯の低温SOECを前提に、rSOC(燃料電池⇄電解)や共電解(CO₂+H₂O)にも展開可能なセル/スタック群を供給。下流のプロセス温度に合わせやすい熱設計の自由度を重視し、ライン側のスチーム条件に合わせてモジュール化。

| 主な出資者 | Baker Hughesの戦略出資を含む累計€140M+の資金調達(HydrogenOne、HD Hyundai、Mirae 等)。 |

|---|---|

| 技術的な特徴 | セルの比電力 3 kWh/Nm³未満の公称、スタック「elcoStack E3000」で33 kWh/kgを提示。低温運転により熱統合の自由度と耐久性の両立を狙う。 |

| 主な性能 | CAPEX:—(未公表) 電解効率:~33 kWh/kg |

| 開発状況 | Baker Hughesの戦略出資を受け量産を加速。欧州鋼業にて4.2MW級SOEC「SYRIUS」実証を推進。タリンに360MW工場計画。 |

| 向いている用途 | 産業プロセス熱・蒸気の有効活用(製鉄・合成燃料・化学)でOPEX最小化を狙う案件。 |

AEMスタートアップ

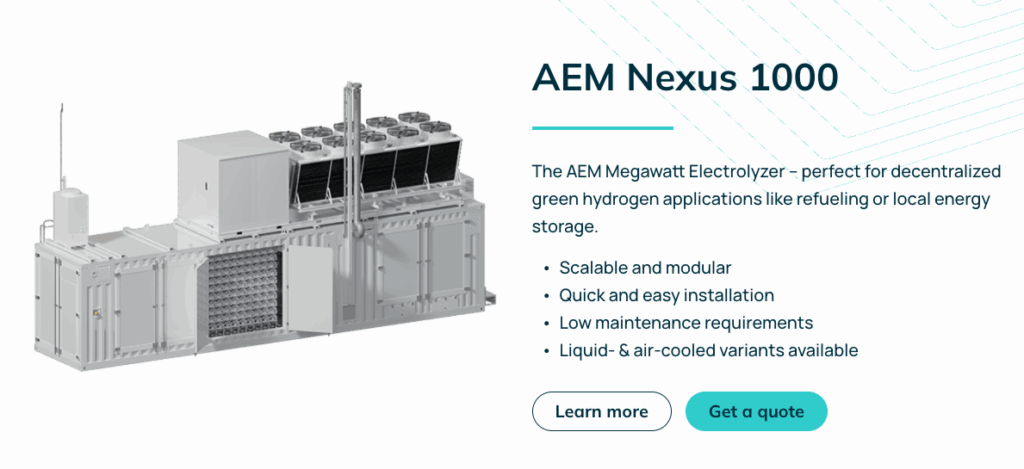

Enapter(イタリア/ドイツ)|AEM(メガワット級 “Nexus”)

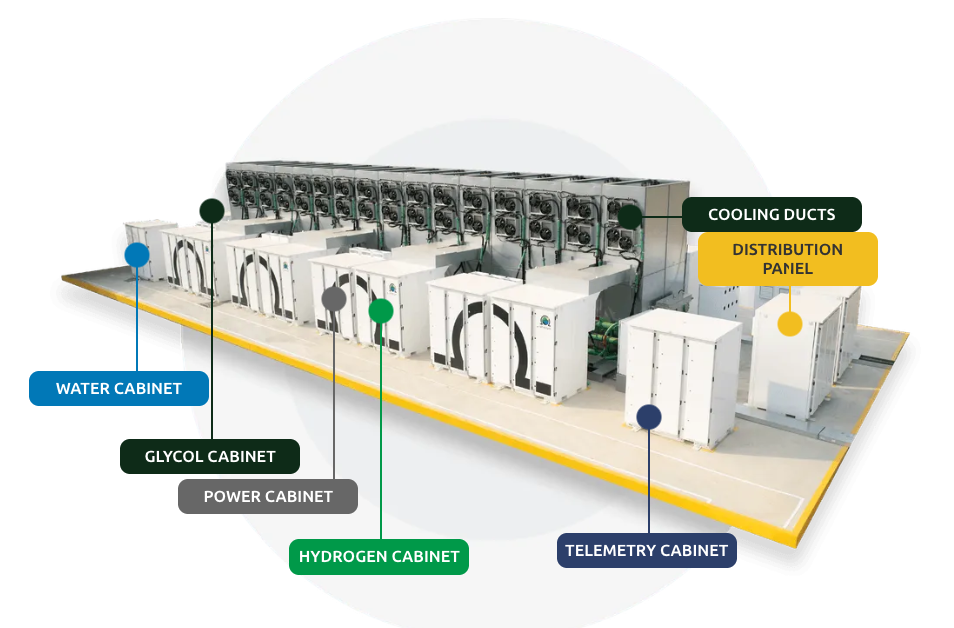

小型AEMスタックを多数束ねるマルチコア構成で、共通BoP(整流・安全系・熱管理・電解液ループ)に接続。各コアを独立制御してフォールトアイソレーションと冗長性を確保し、部分停止時も系全体を継続運転しやすいメンテナンス性・稼働率重視の設計。Nexus 500/1000/2500はこのアーキテクチャをコンテナに統合したメガワット級ライン。

| 主な出資者 | 上場のため割愛 |

|---|---|

| 技術的な特徴 | 多数の小型スタック並列(マルチコア)+AIオーケストレーションで冗長性と稼働率を確保。PGM・高濃度KOH非依存の材料選定でコストと保守性を両立。 |

| 主な性能 | CAPEX:非公表(据付容易性で総コスト抑制を志向) 電解効率:51.3 kWh/kg(BOL/AC・ユーティリティ込み) |

| 開発状況 | EL 4の受注250台超(米・ベルギー・インド・独)。独ニーンブルク市営向けにEL 4 ×121台を供給予定。 Nexusは複数のプレオーダーを獲得、伊のHydrogen Valleysに複数MW採用案件。 |

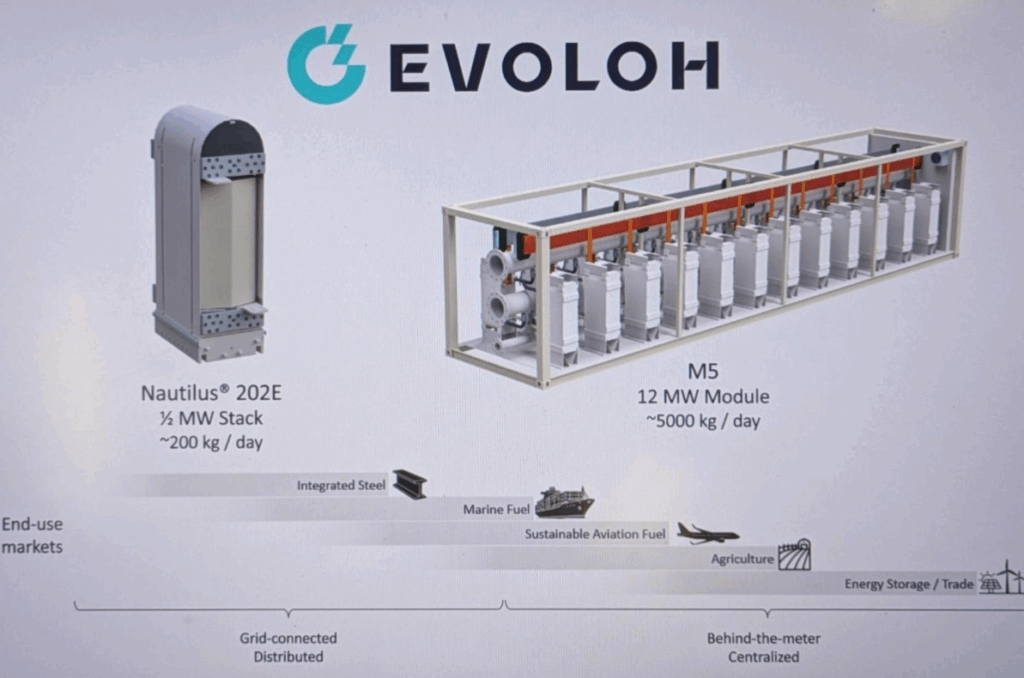

EVOLOH(米国)|Advanced Liquid Alkaline(製造プロセス革新)

製品そのものよりも製造コンセプトに重心。Nautilus™スタックをロールtoロール系で作り、大型・低CAPEXの製造ラインでコスト曲線を下げる。貴金属・希少材に依存しない汎用素材(鋼/樹脂/アルミ)をベースに、輸送・据付の簡素化を前提とした筐体とプロセス設計で製造コストの低減とスケール速度を両立。

| 主な出資者 | Engine Ventures、3M Ventures、NextEra など |

|---|---|

| 技術的な特徴 | PGM/フッ素樹脂非依存かつ汎用素材(鋼・樹脂・アルミ)中心の材料選定。ロール・トゥ・ロール系の高スループット製造で部材・工場の両コストを圧縮。腐食性電解液に頼らない設計で耐久とコストの両立を狙う。 |

| 主な性能 | CAPEX:工場CAPEX80%削減(同社主張) 電解効率:約44–48 kWh/kg-H₂(スタックDC、条件・機種に依存) |

| 開発状況 | 米マサチューセッツ州ローウェルに年3.75GWのギガファクトリー(2025年本格稼働)を整備中。 15GW/年の第2工場(2026年着工予定)を公表。 SoCalGasとの研究で効率15%向上を報告。 0.5GWのスタック供給合意(2024)およびSanta ClaraでのFAT・実証を拡張中。 |

Alchemr(米国)|AEM(海水・高塩分対応の材料開発)

海上・沿岸の高塩分環境を前提に、耐塩性AEM膜/イオノマーとNi系触媒・保護層のマッチングを最適化。塩化物イオン下での副反応(塩素発生)抑制や汚損・腐食対策を材料側で織り込み、低コスト前処理との組み合わせで洋上風力×水素などの実装を狙う“海水近接”志向のアプローチ。

| 主な出資者 | DOE/AMR 採択、Shell系アクセラレーション等の支援 |

|---|---|

| 技術的な特徴 | 耐塩性AEM(ポリマー/イオノマー)、Ni系電極+保護コーティング、塩素発生抑制・汚損耐性のための界面設計。高pH・塩存在下の長時間サイクル耐久データを蓄積。 |

| 主な性能 | CAPEX:貴金属レスを軸に低減を志向 電解効率:—(公称未掲載/条件依存) |

| 開発状況 | DOE/AMRでの耐久・汚損検証を継続。海水近接サイトでのパイロット設計を推進し、エネルギー大手との共同実証を拡大中。 |

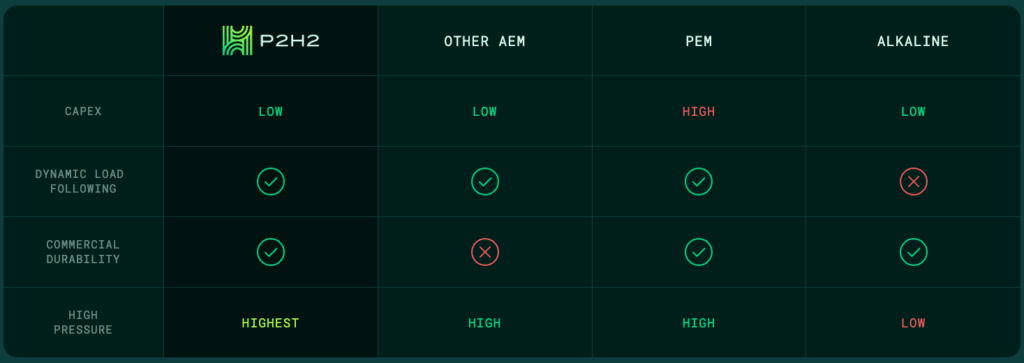

Power to Hydrogen(米国)|Hybrid AEM

PEMのガス純度・ガス処理系の長所と、アルカリ系の低コスト材料を掛け合わせたハイブリッドAEM。二重AEM膜(ダブルメンブレン)でガス交差を抑え、スタック側での高圧直出し(設計上0–200barクラス)を可能にする思想。BoPをできるだけ簡素化し、現場据付とメンテの省力化を狙う“ユーティリティ軽負担”のコンセプト。

| 主な出資者 | Rev1 Ventures、Worthington Enterprises、Finindus、JERA、旭化成、AEP、EDP Ventures、E.ON、ESB、MOL 等 |

|---|---|

| 技術的な特徴 | 二重AEM膜(ダブルメンブレン)によるガス交差抑制と高圧直出し(設計上0–200barクラス)。BoP簡素化、動的負荷追従。エネルギー大手との有償パイロット実績。 |

| 主な性能 | CAPEX:65%低減(同社主張) 電解効率:—(公称未掲載) |

| 開発状況 | Port of Antwerp-BrugesのNextGen Demoで産業規模AEMスタックの実証を実施。 欧州のユーティリティ/EPCとパイロット拡大。 |

その他方式スタートアップ

H2Pro(イスラエル)|E-TAC(分離生成・高効率)

https://www.h2pro.co/technology

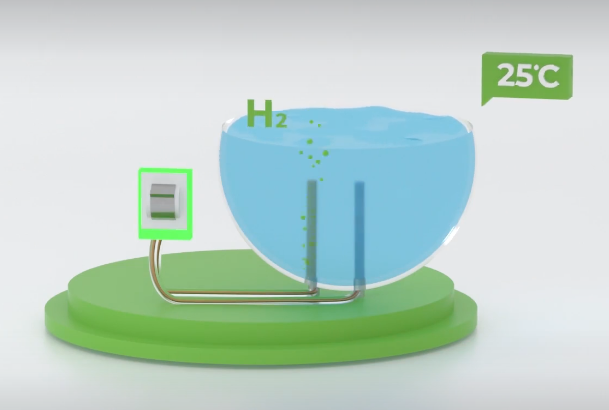

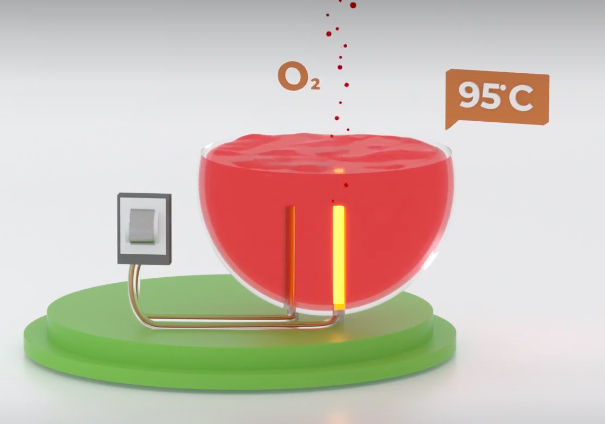

膜なしのE-TAC(Electrochemical–Thermally-Activated Chemical)は水素と酸素を二段階で生成します。

まず電気化学ステップでは約25℃で通電し、カソード側で水素のみを発生。同時にアノードのNi(OH)2 → NiOOHへ“充電”します。次に熱化学ステップでは通電を止めて電解液を約95℃に昇温、“充電”済みアノード(NiOOH)が水と反応して酸素を放出し、Ni(OH)2に再生。

H2/O2を時間分離するためガス交差・爆発混合リスクが小さく、膜やOERの電位損失を工程から切り離せる分、低セル電圧=高効率を狙える設計です(高圧直出しの設計自由度も確保)。

| 主な出資者 | Temasek、Horizons、Yara Growth Ventures、ArcelorMittal、Breakthrough Energy Ventures、住友商事 等 |

|---|---|

| 技術的な特徴 | 膜レス×時間分離、Ni(OH)2/NiOOHレドックス媒介、25℃(H2)→約95℃(O2)の二段運転。ガス交差リスク抑制と設計自由度(高圧直出しの余地)。 |

| 主な性能 | CAPEX:膜・圧縮周りの機器を簡素化できるため総CAPEX低減余地(同社主張) 電解効率:≈39–40 kWh/kg-H₂(≳95% HHV相当、運転点・境界に依存) |

| 開発状況 | 600 MW/年の量産工場(イスラエル)を建設中。Doral Energyと200 MWの長期供給契約を締結し、実証→商用設計へ移行中。 |

Advanced Ionics(米国)|中温蒸気電解(100–400℃級)

産業プロセスの低〜中温蒸気を積極活用するSymbion™セルを前提に、サイト側の余熱・スチームバランスに合わせたレイアウト一体設計。蒸気供給設備と熱回収を近接配置し、電力・熱の最適点で運用する前提。

| 主な出資者 | bp Ventures、MHI、Clean Energy Ventures ほか |

|---|---|

| 技術的な特徴 | 低〜中温蒸気を取り込んで電力投入を削減。汎用材料中心でPGM・高価材の使用を抑制。 |

| 主な性能 | CAPEX:—(未公表、低温側設計で低CAPEX志向) 電解効率:<35 kWh/kg(条件により30 kWh/kg級) |

| 開発状況 | Repsol財団のEAPで有償パイロットを開始、Shell GameChangerによるパイロットも採択(2024)。 bp/MHI等から出資を受け産業顧客とのEarly Accessを拡大。 |

Supercritical Solutions(英国)|メンブレンレス・高温高圧(超臨界水電解)

超臨界域(>374℃・>22.1MPa)でのメンブレンレス電解をユニット化し、熱回収・ガス処理まで含めて装置一体で設計。高圧化に伴う下流の圧縮を前提から見直し、機器点数の削減と保守性を重視。

| 主な出資者 | Shell Ventures/Toyota Ventures主導のSeries A £14M。既存投資家Lowercarbon、Anglo American Platinum等が参画。 |

|---|---|

| 技術的な特徴 | 超臨界条件(水の臨界点374℃・22.1 MPa超)では気泡形成が抑えられ、物質移動・電極界面が改善=過電圧低減と高効率化が理論・実験で知られる。高圧直出しにより下流の昇圧設備を簡素化。 |

| 主な性能 | CAPEX:圧縮機レス設計で総CAPEX低減余地(同社主張) 電解効率:~42 kWh/kg(システム) |

| 開発状況 | ScottishPowerやProton Venturesと英国内でパイロットプラントを推進。WhiskHy(サントリー)で蒸留加熱の水素適用試験を実施。Shell/Toyota Venturesが出資。 |

| 向いている用途 | 高圧供給が前提のアモニア・合成燃料・化学(圧縮設備の省略/小型化で総CAPEX最適化)。 |

関連記事

LCOH(均等化水素コスト)は、負荷追従(可変運転)か定常運転かで前提と感度が大きく変わります。

電力価格の時間変動(オフピーク活用・カーテイルメント)、容量係数、BoPの境界設定、圧縮の有無、サイクリング起因の性能・耐久影響まで同一前提で比べることが重要です。以下の記事では方式別のLCOH感度と運転モード別の設計上の勘所を整理しています。

筆者の視点

今回まとめてみて、あらためて「同じ土俵で比べる」ことの難しさを感じました。各社のカタログ値は、AC/ DCの境界、乾燥まで含むか、冷却や水処理の扱いなどで数字が揺れます。

運転モード別に見ると、変動の大きい再エネ直結やDR前提なら、PEM/Dynamic AWE/AEMがハマるでしょう。応答性や可動域が効きやすい一方で、CAPEXの寄与が大きくなるため材料コストや部品の寿命が重要になってきます。

逆に、定常運転寄りで熱統合が効く産業サイトならSOECが有力。定常運転ではCAPEXのよりもOPEXの寄与が大きくなるため、電力原単位を素直に下げに行ける反面、熱設計や運転温度の管理が肝です。

個別企業で面白いと感じているのは、H2Proの時間分離(E-TAC)による安全性と効率の両取り、Power to Hydrogenの二重AEM膜×高圧直出しで下流CAPEXに踏み込む設計です。いずれも“装置そのもの”よりプラント統合での勝ち筋を意識しているのが伝わります。

最後に、LCOHは運転モードで大きく変わるので、可変運転と定常運転を同列で語らないこと。圧縮・乾燥・貯蔵まで含めてプロセス全体を見て検討する。ここまでやると“机上での評価”と“現場での評価”のズレが減るかと思います。

FAQ

- Q. 電解効率の「kWh/kg」と「%LHV/HHV」はどう換算すればよい?

「kWh/kg-H₂」はシンプルな電力量表示、%LHV/HHVは熱量基準。目安として、33.3 kWh/kg ≒ 100%LHV、39.4 kWh/kg ≒ 100%HHV。したがって、45–55 kWh/kgなら概ねLHV基準で60–75%程度。条件(AC/DC、乾燥や圧縮の有無)も必ず確認。 - Q. カタログの効率値が会社ごとに違って見えるのはなぜ?

前提が異なるためです。スタックDCかシステムACか、水処理・乾燥・冷却の含み方、BOL/EOLなどで10%以上変わることも。比較は同一の境界条件に揃えてから。 - Q. LCOHは何で決まる?負荷追従と定常運転で違いは?

主に電力単価×消費電力量、設備費(CAPEX)、稼働率(CF)、寿命・保守。可変運転(DR/再エネ直結)は電力単価を抑えやすい一方、CF低下や劣化ペナルティでCAPEX寄与が大きくなりがち。定常運転はCFが高く、電力原単位(効率)が効きやすい。 - Q. AWE/PEM/SOEC/AEMの使い分けの勘所は?

可変運転・応答性重視ならPEMやDynamic AWE、AEM。定常+プロセス熱統合ならSOEC。材料コストとスケールアウト重視なら先進アルカリやAEM。 - Q. 「高圧直出し」のメリットは?

下流の圧縮機・配管仕様を簡素化でき、設備点数と運転コストの低減余地。高圧化は材料・ガス純度・安全側の設計難度が上がるため、効率と信頼性のバランスで判断。 - Q. BOL/EOLとは?何に効く?

BOL(Beginning of Life)は初期性能、EOL(End of Life)は寿命末期の保証点。EOL効率で見積ると必要電力が増え、LCOHが悪化する。契約・保証条項でどちらの基準か要確認。 - Q. Enapterのような多スタック並列(マルチコア)構成の利点は?

部分故障時のフォールトアイソレーションが容易で、稼働率とメンテ性を確保しやすい。一方、制御・配管が複雑になり得るため、O&M設計の成熟度を確認。 - Q. 実証データはどこまで重視すべき?

実証は劣化率・ダイナミクス・不純物の実態把握に不可欠。運転時間・累積生成量・テスト温度/圧力とともに、第三者レビューや顧客サイトでの長時間運転の有無を確認。

参考リンク集

- グリーン水素の製造技術を徹底比較:AWE・PEM・SOEC・AEMとLCOHの考え方

- U.S. DOE: Hydrogen & Fuel Cell Technologies(基礎・LCOHツール概説)

- NREL Hydrogen(技術・コスト分析レポート)

- IEA: Global Hydrogen Review(年次レビュー)

- DNV Hydrogen(技術見通し・安全・規格の整理)

用語集

- AWE(アルカリ水電解):液体電解質(KOH等)を用いる成熟方式。部材コストに優位。

- PEM(固体高分子形):高電流密度・高速応答・中圧運転に親和。PGMやTi材など高コスト部材が課題。

- SOEC(固体酸化物形):高温蒸気を用い高効率。定常運転+熱統合で真価を発揮。

- AEM(陰イオン交換膜):PGM非依存の材料構成を目指す新興方式。材料・製造コストの潜在優位。

- E-TAC:H2を電気化学、O2を熱化学で時間分離生成する方式。膜レス・高効率が狙い。

- BoP(Balance of Plant):電解スタック以外の付帯設備(整流、冷却、水処理、乾燥、安全計装等)。

- kWh/kg-H₂:水素1 kg生成に必要な電力量。境界条件(AC/DC、乾燥・圧縮含むか)を要確認。

- LHV/HHV:低位/高位発熱量。比較時の基準差に注意。

- CAPEX / OPEX:設備費 / 運転費。LCOHの主要構成要素。

- LCOH:均等化水素コスト。投資・運転・寿命・稼働率・電力価格を年換算で平準化した指標。

- BOL / EOL:装置の初期性能 / 寿命末期性能。保証・契約条件の基準点。

- rSOC:可逆SOFC/SOEC。発電⇄電解を切替える概念。

- 共電解(Co-electrolysis):H2OとCO2を同時に電解し合成ガスを得るSOEC応用。

- フォールトアイソレーション / 冗長性:一部故障時に残存系で運転継続する設計思想(多スタック並列等)。