「ドリルの刃を使わず、石そのものを熱で溶かして穴をあける」。

Quaise Energyは、岩に高出力の電磁波(ミリ波)を当てて花崗岩を灰のようにして除去し、掘り進みます。今回の公開デモでは最深118m、条件が合うと最大約5m/時の速さで掘れたと示されました。孔径は4インチ。まだ試験段階ですが、次は1km級に挑むとしています。

3行サマリー

- Quaise Energyはテキサス州の採石場で、来場者の前で「ビット不要の掘削」を実演。

- 花崗岩に対して最深118mまで掘削。映像・計測値を公開。

- 従来の硬い岩の掘削はビット摩耗で時間とコストが膨らみがち。ミリ波なら摩耗が原理的に発生しにくいのが肝。

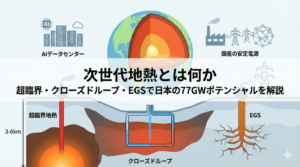

仕組み:巨大な「電子レンジ」で岩を溶かすイメージ

鍵はジャイロトロンという高出力のミリ波発生装置。波を導く管を通して地中に届けると、岩の中で水分子や鉱物が振動して一気に加熱・溶融・気化します。溶けた岩は粉やガスになり、上に吸い上げて取り除きます。ドリルの刃を押し当てて削るのではなく、「熱で道を作る」ので、硬くて高温な層でも速度が落ちにくいのが狙いです。

今回の実演で分かったこと

- 速度感:条件が合えば約5m/時。硬い花崗岩で機械式が苦戦する場面の代替になり得ます。

- 到達:118mまでの連続掘削に成功。次のマイルストーンは1km級です。

- 孔径:今回は4インチ。実際の発電井では8.5インチ前後が目標で、ここは今後の拡大検証が必要です。

まだ越えるべきハードル

- まっすぐ掘れるか:深くなるほど波の通り道の調整が難しく、真直性の確保が重要。

- 井戸の「仕上げ」:高温・高圧に耐えるケーシングやセメント、配管材の選定と施工が必要。

- サイズアップ:孔径を4→8.5インチ級に拡大しても速度と品質を保てるか。

- コストの現実:装置の電力、現場設営、連続運転の手間まで入れた総コストが最終判断材料になります。

なぜ大事か:地熱を「どこでも」取りに行ける可能性

深く掘れれば、場所によってはほぼどこでも高温層に届きます。山奥の温泉地に限らず、都市近郊の発電所の敷地でも熱源を得られるかもしれません。Quaiseは、既存の石炭・ガス火力を「ボイラーを地熱に置き換える」発想で再活用できると話しています。もし実現すれば、系統や用地を活かしたまま低炭素化が狙えます。

日本ではどこにチャンスがあるか?

- 部品サプライ:日本は世界有数の地熱資源国。核融合分野で培ったジャイロトロンや高耐熱材料・制御機器を、深部地熱向けに横展開できる余地が大きい。国産コンポーネントで調達安定性×性能を両立しやすい。

- サイトの再活用:火山帯が連なる日本は地温勾配が高い地点が多く、沿岸の火力発電所や工業地帯でも深部まで掘れば高温層に届く可能性がある。既設インフラ×地熱で系統・港湾・用地を活かした転用が狙える。

- ルール整備:豊富な資源を持続的に使う前提で、深部・高温井戸の安全基準やモニタリング、廃坑手順に加え、温泉地・国立公園との資源管理と地域共生の枠組みを早めに設計したい。

筆者の視点

現場映像を見て、岩が白く焼けて崩れていく瞬間に正直ゾクっとしました。デモは「本当に掘れる」ことを第三者に示した、という一点に尽きます。次に私が注目するのは、この技術を深さ・太さ・コストの三点で“事業の線”に乗せられるかどうか。ここをクリアできた瞬間、地熱は「適地を探す」から「必要なら深く取りに行く」へと常識が反転します。

日本の可能性も大きいと感じます。火山帯に沿った高い地温勾配、港湾や系統を備えた沿岸の発電所用地、そして核融合分野で培ってきた国産ジャイロトロンや高耐熱材料のサプライチェーン――この三点は強力な追い風です。まずは沿岸の既設火力で熱源の地熱置換を狙う小さな実証から、地域の温泉・環境と折り合いをつけつつ段階的に拡張する。私は、この順番が日本の現実解だと思います。

参考リンク

- ThinkGeoEnergy:Quaise holds public demonstration of millimeter wave technology for geothermal drilling(2025/9/22)

- Quaise Energy:Quaise Energy hosts live public demos…(2025/9/17)

- Quaise Energy:Field testing our millimeter wave technology for the first time(2025/9/4)

- Quaise Energy:From Lab to Field Testing(2025/2/27)

- Energy Global:Quaise Energy conducts major geothermal drilling demonstration in Texas, US(2025/6/4)