最近注目を集めるLDES(長時間エネルギー貯蔵)には大きく分けて電気式/機械式/化学式/蓄熱式の4つの方式があります。この中で本記事では蓄熱方式に着目し、熱で貯めることのメリットなどを解説します。

なお、本記事で取り上げる”蓄熱”は、電力を炭素ブロック等の蓄熱体に直接流したり、電気抵抗加熱によりレンガ等の蓄熱体に蓄熱し、必要時に熱(蒸気・熱風・高温ガス)や電力(TPV)で取り出すアーキテクチャを意味します。

本記事では蓄電ではなく、熱で貯めることのメリットや、主要プレイヤーであるRondo・Antora・Fourth Power、実際に想定されるユースケースなどを紹介します。

3行サマリー|この記事からわかること

蓄熱方式のメリットとは?

熱需要に対し熱をそのまま供給できるため高効率、レンガ等の安価な素材を用いているため長時間対応でも容量コストが低い、出力と容量を別々に最適化できる=小さな受電でも大きな放熱が可能。

どういう現場に合う?

蒸気・乾燥・加熱工程など熱需要が主の工場、5–100時間級の長時間対策や昼夜の負荷偏在、再エネ余剰の吸収や系統/契約電力の制約があるサイト。

主要プレイヤーは?

Rondo(レンガ蓄熱)、Antora(炭素ブロック蓄熱&TPVで熱→電も対応)、Fourth Power(液体スズ+TPVで長時間の熱→電)。

※ 関連記事①:LDESについて解説した記事はこちら

※ 関連記事②:産業用高温ヒートポンプについて解説した記事はこちら

TESの強み|他のLDES方式との比較

以下の比較表は、LDES(長時間エネルギー貯蔵)を「CAPEX・OPEX・応動時間・充放電効率(RTE)」の4軸で並べたものです。

| 区分 | 対象技術 | CAPEX (10時間率) | OPEX (10時間率) | 応動時間 | 往復効率 (RTE) |

|---|---|---|---|---|---|

| 蓄熱式 | PtHtP | 4.4万円/kWhe | 0.5万円/kW | 5〜300秒 | 電気供給:40%/熱供給:90% |

| 電気化学式 | LiB | 4.3万円/kWhe | 0.1万円/kW | 1秒未満 | 80%以上 |

| 機械式 | 揚水 | 5.0万円/kWhe | 0.4万円/kW | 15分 | 70〜85% |

| 重力蓄電 | 6.6万円/kWhe | 0.4万円/kW | 1秒未満 | 80% | |

| CAES | 1.6万円/kWhe | 0.25万円/kW | 1分 | 52% | |

| LAES | 2.7〜7.9万円/kWhe | 0.2〜0.4万円/kW | 1分 | 50〜55% | |

| 機械式 | CO2バッテリー | 3.2万円/kWhe | 0.3万円/kW | — | 75%以上 |

| 化学式 | PtGtP(水素) | 4.3万円/kWhe | 0.3万円/kW | — | 50%以下 |

出典:三菱総合研究所(MRI)公表資料「蓄電池以外のエネルギー貯蔵システム(LDES)の技術動向・課題整理」に基づき、数値を引用して表形式に再構成。

上記の比較表だけでも、TESの熱として出す時の高効率(RTE≒90%)、秒〜分オーダーの立ち上がり、CAPEXが他方式と遜色ないことが読み取れます。

さらに、これら以外にも極めて重要な強みがいくつかあります。

① 高温対応(>1000℃級)が可能

炭素ブロックや耐火レンガなどの固体蓄熱は、設計次第で1000℃超の高温域まで対応可能。焼成・焼鈍・前処理・高温乾燥など、従来は化石燃料炉が前提だった工程の温度域に対応可能です(溶融塩は中温、固体蓄熱は高温が得意)。

② 熱需要に熱をそのまま供給できる=変換ロスが小さい

工場の主なエネルギー需要は熱です。TESは蒸気・熱風を直接供給でき、電気に戻す二重変換を避けられます。

③ 既設インフラとの親和性(置換のしやすさ)

既存の蒸気ヘッダーや熱風ダクトに“差し替え”で接続しやすく、燃焼ボイラーの置換が現実的。

④ 素材調達・安全・保全のしやすさ

蓄熱媒体はレンガ/塩/炭素などコモディティ素材が中心で、希少金属依存が小さい。可動部が少なく保全がシンプル、熱媒体は多くが不活性で火災・熱暴走リスクが低く安全性の高い材料です。

⑤ ピーク抑制が可能

夜間の安価電力で直電チャージ→昼間に大出力で放熱が可能。小さめの受電でも大きな放熱を実現でき、契約電力を変更することなく熱需要の電化が可能です。

主要プレイヤー紹介

ここでは、工場の燃焼ボイラーや高温プロセスを「直電チャージ×蓄熱」で置き換える代表格として、Rondo・Antora・Fourth Powerの3社を取り上げます。共通項は「安い時間の電力を熱に変えて貯め、必要時に高温の熱(や電力)として取り出す」こと。ただし、どう蓄え、どう取り出すかの設計思想がそれぞれ違います。

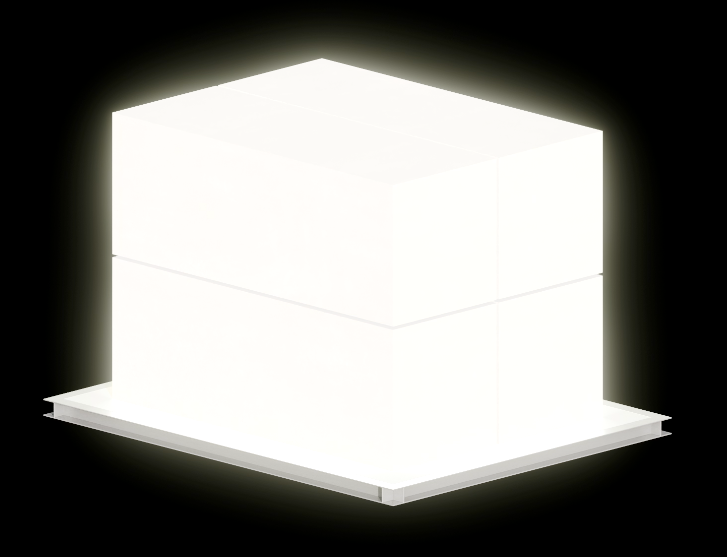

1) Rondo(レンガ蓄熱|熱→熱に特化)

なにが新しい?

Rondo Heat Batteryは、耐火レンガを最大約1,500℃まで直接加熱し、そこに蓄えた熱を熱風や蒸気として取り出すシステムです。高価な希少金属やタービンに頼らず、シンプルな構造で“燃焼の代役”を務めるのが肝。

どう実装する?

充電は電気ヒーター(ジュール加熱)でレンガを加熱。放熱時は通風で高温空気を作るか、熱交換器で蒸気化し、既存の蒸気ヘッダーやダクトに“差し替え”接続します。Covestro(独・Brunsbüttel)では蒸気需要の約10%を代替する計画が公表されています。

どこに強い?

乾燥・加熱・低〜中圧蒸気など、熱としてそのまま欲しい用途。夜間の安価電力で充熱→昼間に放熱する運用で、燃料費・CO₂・契約電力の三点を同時に下げやすい。欧州ではEDPと提携し、最大2GWh規模の展開構想も発表されています。

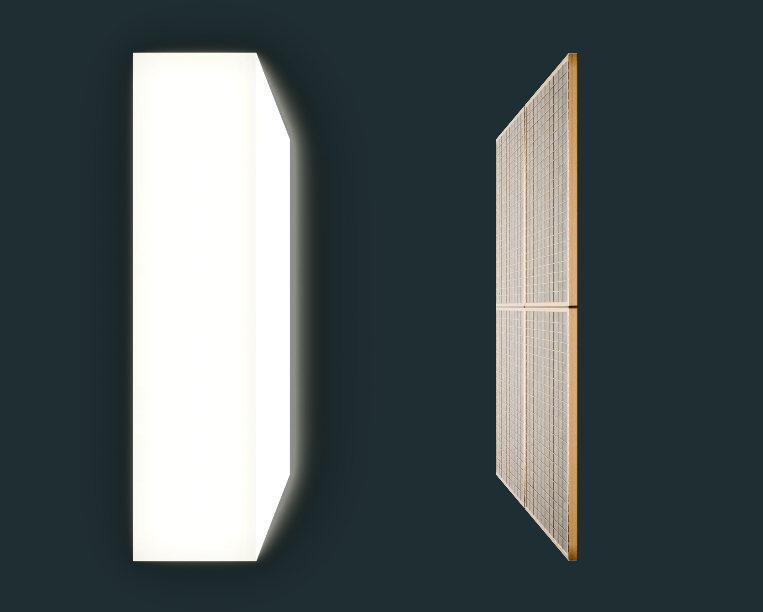

2) Antora(炭素ブロック+TPV|熱→熱&熱→電の“二刀流”)

https://www.antora.com/technology

なにが新しい?

Antoraは炭素ブロックを〜2,400℃級まで加熱して蓄熱。取り出し時は、①放射・高温空気などの熱、②TPV(熱光起電)での“タービン不要の電力”のどちらにも切り替えられるのが特徴です。学術的には、Nature 2022でTPV効率40%超が示されています。

どう実装する?

熱→電力変換の場合は、白熱した炭素ブロックが強い放射を出し、これをTPVセルが電力に変換します。そのまま熱として使う場合は熱交換器や高温空気で供給。

工場の“熱と電の配分”を現場に合わせて最適化できるのが設計の自由度。

量産面ではSeries Bで$150M調達、TPVの製造ラインを立ち上げ、モジュール供給を加速中です。

どこに強い?

高温プロセスに加え、場内の電力ピークも平準化したい現場。TPVは可動部がなく、部分負荷での応答性や保全のシンプルさが魅力。まずは熱主体、将来的に電力も…といった段階的な導入もしやすいです。

とはいえ、個人的には熱でそのまま使う場合(効率90%)に比べ、TPVは効率が著しく下がる(40%)為、熱→電力変換のユースケースには懐疑的です。

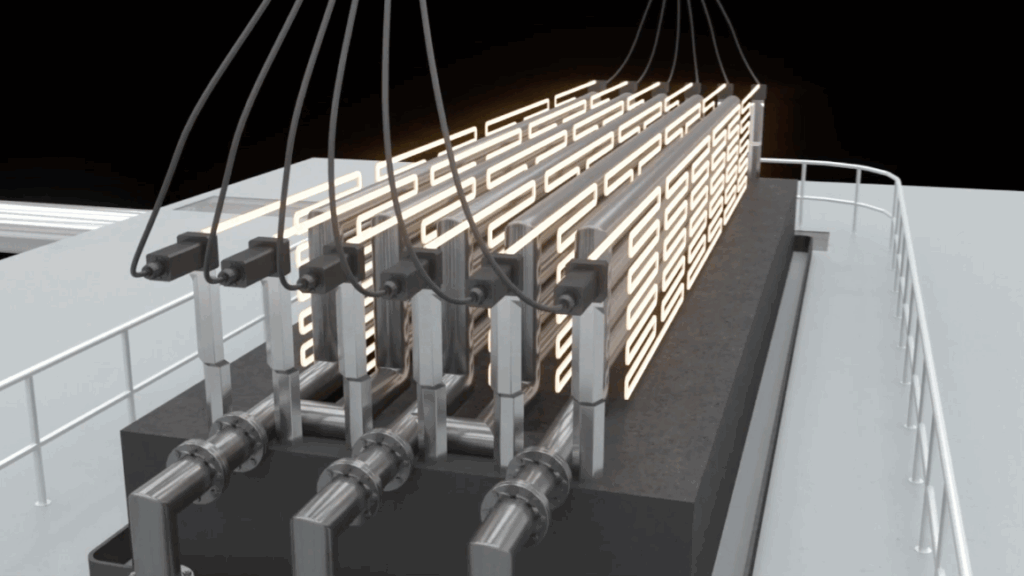

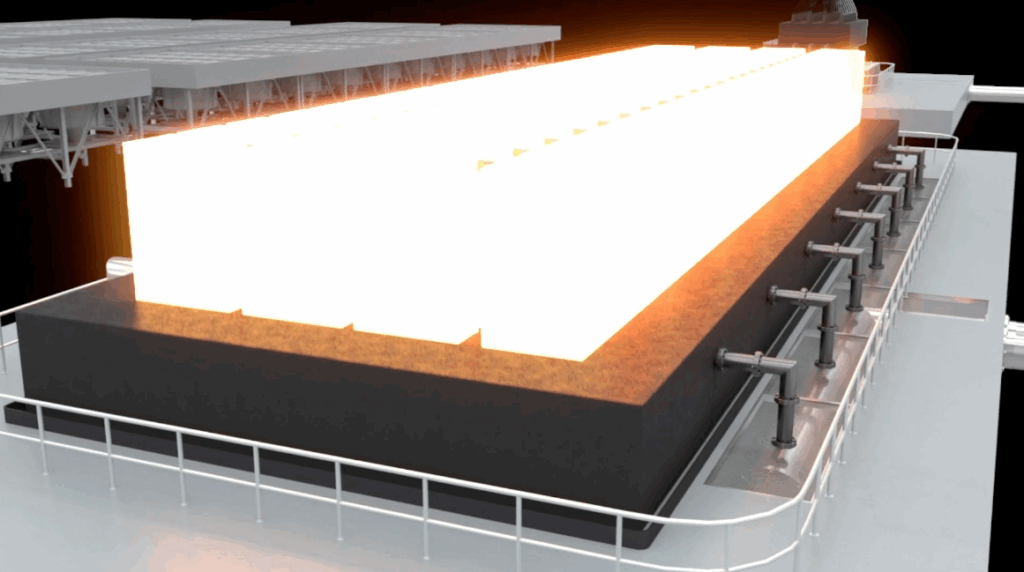

3) Fourth Power(液体スズ×TPV|5–100hの“電力”に強い)

https://gofourth.com/our-technology/

なにが新しい?

Fourth Powerは液体スズで熱を搬送し、黒鉛エミッタを白熱(最大2,400℃)させて高輝度の放射源を作り、TPVで電力に変換します。システム全体はアルゴン雰囲気で封入して寿命・安全性を確保するアプローチ。

どう実装する?

“高熱流束の移送”に液体金属を使うことで、エミッタを高温安定させ、高い電力密度を目指します。5–100時間級の長時間“電力”が主戦場で、グリッド用途や無風・無日照の穴埋め、工場の電力側の長時間平準に強み。

どこに強い?

純電力の長時間シフトが必要なケース。熱を併給する設計も可能ですが、基本は“電力”に重心。資金面では$19Mの調達や各種実証拡大の報道が続いており、ユーティリティ向け拡張を掲げています。

LCOHeat|平準化熱コストで考える定量的メリット

簡易LCOHeatモデルで、ざっくり有利/不利な条件を定量的に考察してみたいと思います。

1) LCOH算出のための前提条件

- 放熱出力と運転時間:年間放熱量

Qout = Pth × hd × D[kWhth/年]Pth:放熱出力 [kWth]hd:1日あたりの放熱時間 [h/日]D:年間稼働日数 [日/年] - CAPEX(据付込の初期投資):機器+工事の合計(円)

- OPEX(年次):充電電力+補機電力+保守点検の合計(円/年)

2) LCOHと年間放熱量の関係性

- 熱の単価(簡略LCOH):

LCOH = (CAPEX / n + OPEX) / Qout(円/kWhth)

※nは耐用年数(年)。簡略化のため割引率は考慮せず。

LCOHの式が示すとおり、年間放熱量 Qout が大きいほど LCOH は下がります(設備をよく使うほど“コストが薄まる”)。つまり、「出力と放熱時間」を大きくするほどLCOHは安くなります。

ただし 「出力と放熱時間」は「契約電力と充電できる時間(再エネ余剰や夜間など)」に制約されます。

LCOHの考え方の肝は、「充電可能時間帯×受電能力」と「必要な放熱(出力×時間)」の釣り合いをとることです。

充電可能時間が長いなら受電は細め・容量は大きめにし、夜間や週末にゆっくり充電→平日に出す運用が投資効率的です。逆に充電可能時間帯が短いなら、受電能力を上げる必要があります。

筆者の視点|どこでTESが“ハマる”のか

「LCOHは使えば使うほど下がる。でも、放熱(出力×時間)は契約電力と充電できる時間に縛られる」このトレードオフの関係性は悩ましいです。では、本当に経済性が確保できるのはどのようなユースケースなのでしょうか。

筆者なりに考察してみたいと思います。

TESがハマるために必要な三条件

TES導入により経済的なメリットが生じるためには、以下の3条件が揃う必要があると考えます。(=Qoutの最大化のための条件)

- 主需要が熱で、負荷率が高い(連続蒸気・乾燥・加熱=いつも熱が要る)

- 充電できる時間帯を確保できる/広げられる(夜間・週末・再エネ余剰・オンサイトPV等)

- 時間差の価値が大きい(燃料/CO₂/ピーク課金が高い、もしくは受電がタイト)

TESで経済性が確保できる4つの類型

A. 価格スプレッド型:夜ゆっくり貯めて、昼しっかり出す

夜間・週末・カーテイルの安価電力で充電→平日の連続蒸気や乾燥に放熱。

Rondo型(熱→熱)やAntora(熱→熱)が典型。既設の蒸気ヘッダー/ダクトに“差し替え”で入れられると初期ROIが出やすい。

B. 受電ボトルネック型:細い受電でも太い放熱

契約容量や系統が増やせない工場で、TESが細く長く充電→必要時に太く放熱。

受電をいじれない現場ほど、TESの「出力と容量の分離設計」の妙味が出ます。

C. 複合便益型:熱+電力(ピーク/BCP)を同時に取りに行く

熱は必須だが、電力ピークの罰金や停電損失も重い。

Antora型(炭素ブロック+TPV)で“熱主体+必要な分だけ電力”の二刀流にして、総差益を厚くする。

BCPの観点での定性的なメリットも上乗せして考えることができます。

D. 長時間“電力”型:4–100時間を電力で埋める

無風・無日照の長めの穴を電力で埋めたい。

Fourth Power型(液体金属×TPV)の守備範囲です。熱は副次、電力側の長時間平準が主題。

ただし、このケースはフローバッテリーと競合する領域となります。

まとめ:TESが“現実にハマる”条件

- LCOHは「使い倒すほど下がる」──連続蒸気・乾燥のように常時熱が要るラインで効果大。

- 充電の現実──夜間や再エネ余剰など「充電できる時間×受電能力」が設計の出発点。

- 時間差の価値──燃料/CO₂/ピーク電力の回避が厚いほど“毎年浮くお金”が増え、回収が早まる。

- 実装の容易さ──既設の蒸気ヘッダー/ダクトに差し替えやすい工場は初期ROIが出やすい。

- 技術の使い分け──熱→熱はRondo、高温+電も欲しいならAntora、4–100hの電力平準はFourth Power。

FAQ

Q1. TESは電池の代わりですか?

A. いいえ。TESは熱を貯めて熱で出すのが基本(必要なら発電も可)。主需要が熱の現場で最も効きます。

Q2. ヒートポンプ(HTHP)とどちらを選べばいい?

A. 160–200℃以下の低〜中温で電力→熱の高効率を狙うならHTHP、有圧蒸気や高温の連続熱や既設配管の置換はTESが本命。

Q3. “元が取れる”かは何で決まる?

A. ポイントは①どれだけ使えるかと②どれだけ安く動かせるかの二つです。

- 利用率(年間放熱量):連続蒸気・乾燥のように常時使うラインは Qout↑ → LCOH↓ で有利。

- 充電の現実味:夜間や再エネ余剰など、充電できる時間×電力単価が有利だと運転費が下がる。

- 初期工事の小ささ:既設の蒸気ヘッダー/ダクトに“差し替え”できるとCAPEXを抑えやすい。

- 契約電力・ピーク抑制:昼のピークをTESが肩代わりできると、日々の支払いが下がりやすい。

Q4. 充電できる時間が限られていても経済性は成立しますか?

A. 充電窓が短いほど受電を太くするか容量を厚くする必要があります。夜間・週末・オンサイト再エネで充電窓を確保できると成立しやすい。

Q5. どの温度まで対応できますか?

A. レンガ/コンクリート/塩は中温、炭素ブロックや黒鉛は1,000℃超まで視野。高温域はTESの強みです。

Q6. 安全性や寿命は?

A. 可動部が少なく媒体はコモディティ中心で保全が素直。高温機器ゆえ断熱・EHS設計は必須です(アルゴン封入など方式依存)。

Q7. Li-ion/フロー電池との違いは?

A. 電池は電力用途でRTE高・瞬時応答。TESは熱が主目的で容量コストが低く、長時間/高温プロセスに適します。

Q8. 発電もしたい(TPV)は現実的?

A. 可能です。ただし、TPVはRTEが40%程度とかなり低いです。あくまで主軸は熱と考えるのがよいでしょう。

参考リンク集

- Rondo|How it Works(公式):https://www.rondo.com/how-it-works。

- Rondo×EDPパートナーシップ(最大2GWh構想):公式リリース/PR Newswire。

- Covestro(独)での導入計画(蒸気の約10%代替):Press。

- Antora|Technology(公式):https://www.antora.com/technology。

- Antoraの資金調達(Series B $150M):Reuters。

- TPV効率>40%(Nature 2022):Nature(MIT, LaPotin ほか)。

- Fourth Power|Our Technology(公式・〜2400℃/アルゴン封入):https://gofourth.com/our-technology/。

- Fourth Powerの$19M投資:International Tin Association/pv magazine。

略語集

TES(Thermal Energy Storage) 蓄熱。電力で蓄えた熱を、後で熱(蒸気・熱風)や電力(TPV/タービン)として取り出す方式。

LDES(Long Duration Energy Storage) 長時間エネルギー貯蔵。5〜100時間級など、従来電池が苦手な時間スケールの貯蔵。

TPV(Thermophotovoltaics) 熱光起電。高温エミッタの光を太陽電池のように電力に変換する“可動部なし”の発電。

HTHP(High-Temperature Heat Pump) 高温ヒートポンプ。低〜中温の熱を高温側へくみ上げる高効率な「電→熱」機器。

LCOH / LCOE 均等化コスト(熱/電)。総費用を生涯アウトプット量で割った単価指標。

RTE(Round-Trip Efficiency) 往復効率。充電→放出までの効率(例:電→熱→熱)。保持時間が長いほど低下しやすい。

PPA(Power Purchase Agreement) 電力売買契約。時間別単価や再エネトラッキングを設計できる。

BCP(Business Continuity Plan) 事業継続。停電時の損失回避や非常用電源の価値。