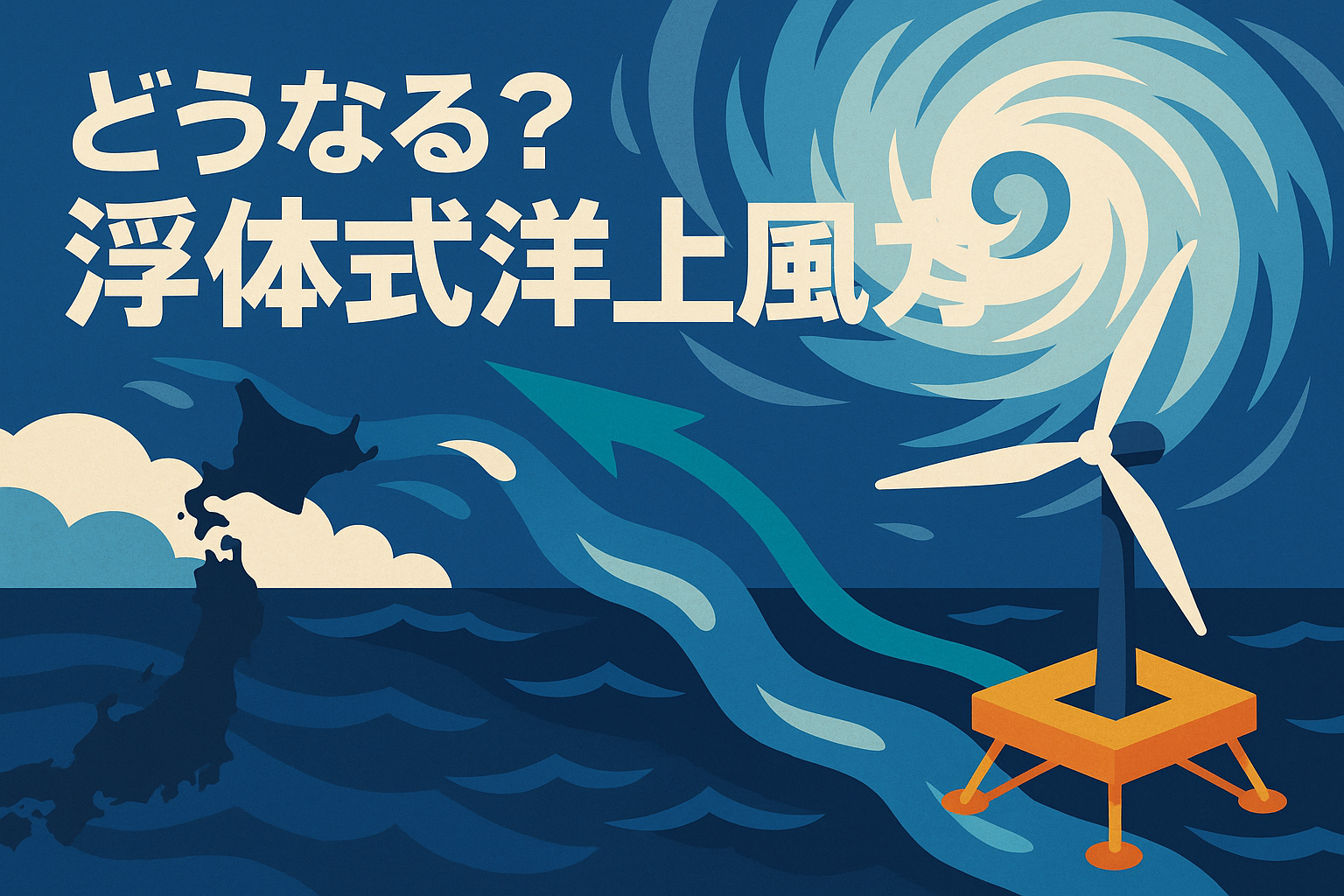

日本は、「浮体式洋上風力」の開発をまだ諦めていません。

業界団体FLOWRA(会長:寺﨑正勝氏)は、2026年に国家試験センターの企画・設計を開始すると表明。日本近海に特有の台風・黒潮・長いうねりの条件で実証し、設計基準(標準)・認証・資金調達のしやすさまでを一気に底上げする構想です。

要は、「日本の海で本当に使えるのか」を公的な場所で徹底的に確かめ、商用化の確度を高める取り組みだと言えます。

まずは要点

① いつ・何を始める?

2026年から計画を開始。試験センターの機能や設備仕様を固め、国の制度設計とも連動させます。海外の実証サイト(英国EMEC/ノルウェーMETCentre)の知見を参照しつつ、日本の海に合わせた「日本版プロトコル」を整備します。

② なぜ今、必要なのか?(撤退の教訓)

三菱商事の合計1.8GW撤退は、単なる個社事象ではなく、日本の洋上風力が抱える横断的な課題を可視化しました。

具体的には、コスト上振れ、資金調達環境の厳格化、港湾・据付船・系統といった現場インフラの制約、そして日本の海象に最適化されていない設計前提です。これらは実海域データに基づく標準化と認証の不足に起因しており、投資家・金融の納得を得にくい状況を招きました。

試験センターは、まさにその“根っこ”に手を入れる仕組みです。実測データ → 標準化 → 認証 → 銀行性という流れを国内で回すことができれば、再入札・新規案件双方の不確実性を着実に引き下げられます。

③ 目標と現状のギャップ

ここでの「国の目標」とは、政府が掲げる洋上風力の導入容量(設備容量)目標のことです。すなわち、2040年に45GW(うち浮体式15GW以上)。一方、現在稼働は約253MWにとどまります。さらに2035年に電力需要+6%(データセンター・半導体)が見込まれ、再エネの量と質の同時拡大が必須です。テストセンターは、そのための“土台づくり”です。

三菱撤退の背景と、試験センターが解く課題

撤退の背景で指摘された論点と、試験センターで講じる打ち手の対応関係を整理します。

| 課題(撤退で顕在化) | 試験センターの打ち手(どう解くか) |

|---|---|

| コスト上振れ・リスク過大 (資材高、施工艤装の不確実性) | 実海域データで設計安全率と施工条件を適正化。 標準化された試験プロトコルで見積根拠を明確化し、LCOEのブレを縮小。 |

| 銀行・保険が評価しづらい (日本条件の実証不足) | 型式認証・設計審査を国内実証で支援。 運転データを蓄積し、デット条件・保険料の改善に直結。 |

| 港湾・据付船・ヤードの不足 | 据付・進水・保守の標準作業(SOP)を確立。 ヤード仕様の標準化と需要見通しで投資判断を後押し。 |

| 系統接続・運用ルールの不明確さ | 浮体の動く母線に対応した連系・保護・擾乱試験を実施。 系統側の標準策定を加速。 |

| 日本の海象に合わない輸入前提 | 台風・長周期うねり・黒潮を織り込んだ日本版プロトコルで、 浮体・係留・ケーブルの最適化を実海域で確立。 |

要するに、「なぜ撤退が起きたのか」で露呈した構造的な弱点を、試験センターが標準化とデータで埋めるのが今回の計画です。

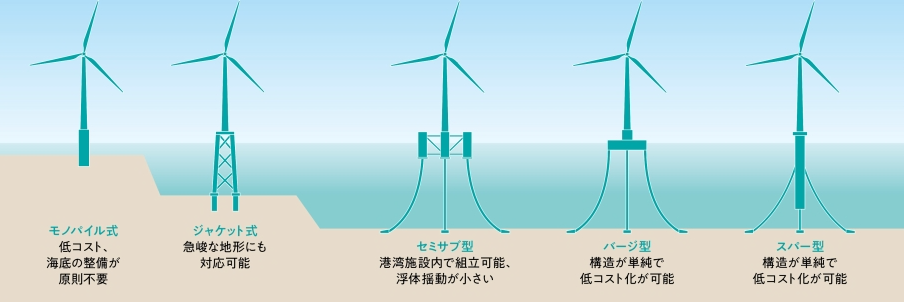

浮体式とは?

水深が深く、海底に柱を固定できない場所で使う方式です。巨大な「浮体」(セミサブ・スパー・バージなど)の上に風車を載せ、係留(海底につなぐロープ/チェーン等)で位置を保ちます。波や風に合わせて揺れを制御できる設計が要で、送電は揺れに追随できる“ダイナミックケーブル”を使います。日本のように水深が深い海域でも大規模導入が可能になるのが利点です。

なぜ日本版テストサイトが要るのか?

1) 海の条件が違うから(技術的妥当性)

日本は台風・長いうねり・黒潮という独自条件。北海モデルの直輸入では設計安全率やコスト(LCOE)の見積りに無理が出ます。実海域での実測データが、浮体の動揺・疲労、係留・アンカー形式、運転制御(ピッチ等)の最適化を可能にします。

2) 認証と金融に直結するから(投資の確からしさ)

国内で取得した型式認証・設計審査・運転データは、銀行や保険にとっての信用の裏付けです。テストセンターがあれば、試験 → 標準化 → 認証 → 調達(保険・デット)が国内で回り、資本コストの低減に直結します。

3) サプライチェーンを“現地化”できるから(産業基盤)

浮体・係留・ダイナミックケーブル・据付船・港湾ヤードなど、日本の企業が動ける手順書(標準作業)を整えます。国産比率の高い量産体制に近づくほど、安定供給とコスト低下が見込まれます。

試験センターで何を試すのか

浮体×係留(動揺・疲労・アンカー最適化)

- セミサブ/スパー/バージなど方式ごとの揺れ方と耐久性の把握

- 係留ライン・アンカーの設計と実機検証(台風時の負荷も含む)

台風レジリエンス(運用の“型”づくり)

- 事前退避の判断基準、非常時の係留、再起動手順、羽根角度(ピッチ)制御の標準化

電気・送電(信頼性と系統連系)

- ダイナミックケーブルの曲げ・温度・部分放電のオンライン監視

- アレイ(複数風車)の設計や、トラブル時の擾乱試験

運用・保守(O&M:稼働率の最大化)

- 小型作業船(CTV)/大型支援船(SOV)の使い分け、ロボティクス点検の導入

- 共通の稼働率KPI設定と改善サイクル

環境影響評価(許認可をスムーズに)

- 漁業・生態系・景観のベースラインデータ取得と評価手法の標準化

海外の“王道メニュー”に、日本独自の台風・黒潮条件を織り込み、日本版の評価・認証プロセスを確立します。

体制と連携(国内の面構え+海外の近道)

FLOWRAは約21社規模で、電力・重工・海運・資材など幅広いプレイヤーが参画可能な体制です。海外のEMEC/METCentreと連携すれば、「すでに有効と分かっている試験手順」を取り込みつつ、日本条件への上書き(台風・高波)で近道の標準化が図れます。

筆者の視点

テストセンターは、技術の実証だけでなく、認証・金融・サプライチェーンまでを結びつける“産業化のハブ”です。標準化と実データがそろえば、浮体式は“ロマン”から銀行性の高い資産へと変わります。三菱撤退で露呈したボトルネックを“課題→解決”でつなぎ直す——それが日本版テストサイトの狙いであり、次の入札・導入拡大への最短ルートです。

私は、撤退というネガティブな出来事を、データと標準で産業を底上げする契機に変える方針は妥当だと考えます。とくに、日本条件に根差した運用標準と認証が整えば、案件の説明可能性が高まり、金融の裾野は広がります。試験センターはコストを生む施設ではなく、不確実性を削減して投資を呼び込む装置として評価すべきだと感じています。

出典

- Reuters|Japan to start planning a floating wind test centre next year(2025-09-10)

- Reuters|Mitsubishi quits Japan offshore wind sites citing rising costs(2025-08-27)

- Reuters|Japan to re-auction offshore wind sites dropped by Mitsubishi(2025-08-28)

- 4C Offshore|Japan planning floating wind test centre(2025-09-10)

- Aegir Insights|Why Mitsubishi cancelled their offshore wind projects in Japan(2025-09-02)

- Riviera|Mitsubishi withdrawal underscores need for institutional reform(2025-09-02)