海からCO₂を除去する新しいカーボンリムーバルが、CapturaやEquatic、Ebb Carbonの実証で現実味を増しています。日本は取放水インフラと長い海岸線を持ち、DOCやOAEの“適地”候補です。

3行サマリー(この記事から分かること)

- DAC・DOC・OAEを入口濃度・エネルギー・MRVの観点から整理し、役割の違いをつかめる。

- Captura・Equatic・Ebb Carbonの方式と電力・生成物・MRVを横並び比較し、強みと限界を把握できる。

- 日本の沿岸インフラと漁業権・排水規制を踏まえ、DOC/OAEを進める際の適地と合意形成の要点を整理する。

はじめに

この章では、海洋系カーボンリムーバルの背景と、DOCの基本的な考え方を整理します。

カーボンリムーバル(Carbon Dioxide Removal: CDR)は、大気や海からCO₂を物理・化学的に取り除く手段です。近年、この中でも海からの炭素除去が、国際機関や企業の実証で一段と現実味を帯びています。

大気からCO₂を直接回収するダイレクトエアキャプチャ(Direct Air Capture: DAC)に対し、ダイレクトオーシャンキャプチャ(Direct Ocean Capture: DOC)は海水からCO₂を分離・回収する技術です。海は大気と常にCO₂を交換しており、海水中のCO₂濃度を下げれば、大気からの取り込み(再平衡)が自然に進みます。

さらに、海水に含まれる溶存無機炭素(Dissolved Inorganic Carbon: DIC)は、大気中CO₂濃度に比べて実効的に約150倍とされ、CO2分離の出発点として有利です。

DAC、DOC、OAEの違い

この章では、大気起点のDAC、海水起点のDOC、海洋アルカリ化による吸収促進(Ocean Alkalinity Enhancement: OAE)を、入口濃度・エネルギー・MRVの観点から比較し、それぞれの得意分野を整理します。

| 項目 | DAC(大気起点) | DOC(海水起点) | OAE(海水アルカリ化) |

|---|---|---|---|

| 入口CO2濃度 | 約420 ppm(希薄) | 大気の約150倍 | ー (海水が大気から吸う) |

| 主エネルギー形態 | 電気+熱 (方式に依存) | 電気主体 (電気透析/電気分解など) | 電気主体 (電気透析/電気分解など) |

| 電力量の目安 | 方式により幅大 (送風・熱再生など) | Captura:約1.8 MWh/t、Equatic:<1.4〜2.3 MWh/t | 公開情報が限定的 (サイト依存) |

| MRVの複雑さ | ◎ 比較的シンプル | 〇 回収量と海-大気再平衡の推定を統合 | △ 空気‐海面間のCO₂移動量の推定が難しい |

| CO₂再利用(CCU) | ◎ | Capturaは◎/ Equaticは△ | × (ガスCO₂を生成しない) |

要点:DACはガスCO₂の直接回収、DOCは海水からの直接回収、OAEは海のアルカリ度を高めて大気からの吸収量を増やす方式と整理できます。

海洋系CDR技術の比較(DOC × 2社+OAE × 1社)

この章では、DOCのCaptura/EquaticとOAEのEbb Carbonを、方式・電力・生成物・MRVの観点から比較します。

DOCとOAEの主要プレイヤーの簡易比較

この節では、3社の性格の違いをざっくり把握します。

| 観点 | Captura (DOC/電気透析を利用) | Equatic (DOC/電解+鉱物化) | Ebb Carbon (OAE/海洋アルカリ化) |

|---|---|---|---|

| 技術の仕組み | 双極膜電気透析(Bipolar Membrane Electrodialysis: BPMED)を使って海水を酸性水とアルカリ性水に分けます。酸性側では炭酸平衡が崩れ、溶存している無機炭素がCO₂ガスになりやすい状態になります。このCO₂を膜接触器や真空脱ガスで直接回収。アルカリ側と中和処理を行って海に戻す設計。再エネ電力での運転も可能。 | 海水を電解して陰極側をアルカリ性にし、海水中に含まれるカルシウムやマグネシウムと反応させて炭酸塩(CaCO₃等)としてCO₂を固定します。これによりCO₂は固体鉱物として長期安定化されます。陽極側では酸性水が生じるため、外部で中和処理してから海に戻します。 | 電気透析やイオン移動膜を用いて海水から酸(H⁺)を除去し、相対的にアルカリ度を高めます。アルカリ化した海水を海に戻すと、大気中のCO₂が海面から流入し、水中で重炭酸塩や炭酸塩の形で長期固定されます。 |

| 電力需要の傾向 | 比較的低い(電気透析)。 大規模化時は約1.8 MWh/t-CO₂。 | やや高め(電解中心) 発表値は<1.4 MWh/tだが条件により増減。 | 比較的低い ただし、立地や水質による差が大きい。 |

| CO₂の形態と再利用可否 | 高純度ガスとして得られ、CCSやCCUが可能。 | 固体炭酸塩として固定。ガス回収は想定していない。 | 海中で重炭酸塩等として保持。ガスとしては得られずCCU不可。 |

| 測定・検証(MRV)の特徴 | 装置内計測と海域の再平衡モデルの組み合わせ。 | 炭酸塩の物質収支と再平衡評価を統合。 | 海域の化学変化や海-大気の平衡から推定。 |

| 副産物や付加価値 | 特になし。 | 水素を副生し、別用途で活用可能。 | 塩化水素が生成され、処理・利用の設計が必要。 |

要点:CapturaはガスCO₂回収型、Equaticは固体鉱物化+H₂副生、Ebb Carbonはアルカリ化による間接固定で、出口形態とMRVの難易度が大きく異なります。

深掘り①:Captura(DOC)— 電気透析DOCの“本命”が見せる現実解

この節では、電気透析DOCの代表格であるCapturaのプロセスとエネルギー、実証状況を整理します。

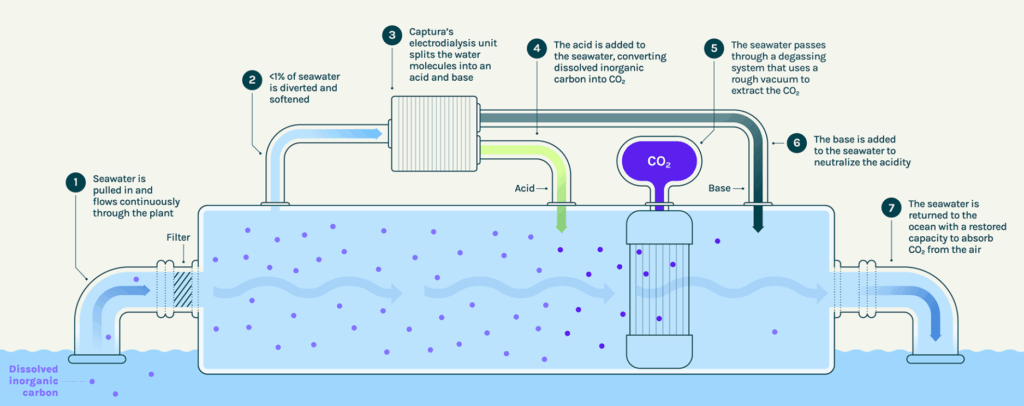

仕組み(プロセスの骨格)

- pHスイングでCO₂を遊離:双極膜電気透析(BPMED)で海水を酸性ストリームとアルカリ性ストリームに分け、酸性側で炭酸平衡(HCO₃⁻/CO₃²⁻ ⇄ CO₂(aq))をCO₂側へシフト。

- ガスの直接回収:膜接触器や減圧(真空)を用いてCO₂ガスを直接抽出。乾燥・圧縮してCCS/CCUへ。

- 添加剤フリー設計:基本入力は海水+電気。アルカリ側は適切に中和・混合して放流(pH・塩分・温度の基準順守)。

性能とエネルギー

- 電力量の目安:大規模時の想定で約1.8 MWh/t-CO₂。内訳は電気透析が約60%、残りが取水・送水、ガス分離/圧縮、補機など。

- 感度要因:取水エネルギー、水温・塩分、膜の電流密度、真空度など。

実証と日本の関与

- パイロット:ハワイ沿岸で1,000 t/年級を展開(スキッド増設で段階拡大)。

- 日本勢:MOLが3万t分のオフテイクを発表(Captura発表)。資本面ではJAL Innovation Fund/Hitachi Venturesが参画。

MRVと海洋影響

- 一次計測が明確:装置内のCO₂ガス流量×純度を直接計測。

- 正味除去の評価:大気起点の削減は海−大気再平衡と放流拡散のモデル/観測を統合して算定。

- 健全性モニタ:放流pH・アルカリ度・溶存酸素や、生物指標(プランクトン/付着生物/稚魚等)のベースライン比較を実施。

既存発電/工業インフラとの併設の妙

- 既存取放水の活用:発電所・脱塩・工場などの取水/放流ラインを流用できれば、取水電力・配管CAPEX・前処理OPEXを一括で圧縮。

- 実装の現実解:既設サイトは環境監視・利害関係者との窓口が整備済みで、新規建設に比べ立上げと許認可を進めやすい。

要点:Capturaは海水と電気だけで高純度CO₂を取り出し、既存の取放水インフラと組み合わせることで電力と設備コストを抑えられる現実解のDOCです。

深掘り②:Equatic(DOC)— 鉱物化+H₂の“二刀流”

この節では、鉱物化とH₂副生を組み合わせるEquaticの特徴と実証計画、MRV上の論点を整理します。

仕組み(プロセスの骨格)

- 電解でアルカリ化→鉱物化:海水電解の陰極側でOH⁻発生によりpH上昇。海水中のCa²⁺/Mg²⁺と反応して炭酸塩(CaCO₃等)を析出=固体として固定。

- 陽極側の管理:陽極は酸性化するため、電極・隔膜・電位制御で塩素系副反応を抑制し、酸は中和処理して戻す。

- 固液分離:沈降・濃縮・脱水(遠心/フィルタプレス等)で固形物を回収し、陸上で保管/利用を検討。

性能・定量の目安

- 電力量:自社発表で<1.4 MWh/t-CO₂(ネット)。別資料では〜2.3 MWh/t相当の示唆もあり、ネット/グロスやH₂評価で見かけが変動する点に注意。

- 物質収支例:文献試算で海水1 m³あたり〜4.6 kg-CO₂除去。実運転は硬度・pH・滞留時間に依存。

H₂副生とシステム連携

- 価値化:陰極で水素(H₂)を生成。オンサイトで電力/熱を相殺、または外販の選択肢。

- 設計最適化:H₂の価値化(クレジット/電力代替)により、実効コストと除去単価が変わる。

実証と需要

- 実証規模:シンガポールで3,650 t/年+H₂≈105 t/年のデモ計画(PUB発表)。

- オフテイク:BoeingがCO₂除去とH₂の先買いを公表し、航空燃料チェーンと接続。

MRVと運用課題

- MRV:生成固体量・炭素含有・排水化学を物質収支で積み上げ、再平衡モデルで大気起点の削減を算定。固体の長期安定性(再溶解/再炭酸化)の扱いが要点。

- 運用の鍵:スケーリング/目詰まり、電極寿命、塩素副反応の抑制、固液分離の省エネがスループットを左右。

要点:Equaticは海水電解で炭酸塩としてCO₂を固定し、水素の価値化を組み合わせて除去コストを下げる「除去+エネルギー」型のDOCです。

深掘り③:Ebb Carbon(OAE)— “間接固定”の代表

この節では、海洋アルカリ化の代表であるEbb Carbonのプロセスと許認可、配置設計のポイントを整理します。

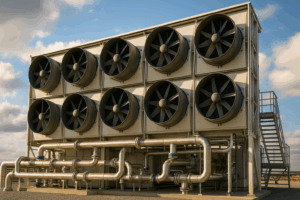

仕組み(プロセスの骨格)

- 酸の除去でアルカリ度↑:電気化学で海水中のH⁺を引き抜き、アルカリ度(TA)を高める。

- アルカリ化水でCO2吸収:アルカリ化水を放流すると海面でΔpCO₂が生じ、大気からCO₂が流入。取り込まれた炭素はHCO₃⁻/CO₃²⁻として海中に長期保持。

- 酸ストリーム:副生成の酸(HCl)は安全処理または外部のアルカリ性副産物の中和などに有効利用。

制度・MRV

- 許認可:米ワシントン州Port Angelesの実証でNPDES許可を取得(排水の水質・拡散・生態影響を満たす前提)。

- MRV:流量・TA/DIC・pHの高頻度計測に、気液CO₂移動(k×ΔpCO₂)と水塊の拡散/滞留モデルを重ね、正味除去を推定。

運用・配置のポイント

- アルカリ水放出の管理:希釈・混合を設計し、pH逸脱の局所化を避けるため放流点・深度・吐出速度の最適化が必要。

- 併設の妙:脱塩、下水処理、データセンター冷却、発電所など既存の取放水に載せることで、取水・送水のコストを抑制。

要点:Ebb Carbonはアルカリ度を高めた海水を戻すことで大気からのCO₂吸収を増やし、排水許可とMRV設計が成功の鍵となるOAE方式です。

筆者の視点:日本はDOC“適地”が多い?

この章では、日本でDOC/OAEを導入する際のチャンスとハードルを、インフラ・漁業・制度の3つの観点から整理します。

まず、良い話から —— インフラがすでにある

日本は沿岸に取水・放流の“大動脈”がすでに通っています。日本は海岸線が長く(湾や入り江を含めると多様な地形)、発電所・工場・上下水処理・港湾・一部の脱塩が海と直結しています。こうしたサイトにDOC/OAEを併設すれば、取水ポンプ動力・配管CAPEX・前処理OPEXを一体で抑えやすい——これは筆者が日本を「適地」と見る最大の理由です。

特に、取水・放流にかかる電力はDOCの総消費電力量の中で無視できない割合を占め、既存設備を活用すれば送水距離の短縮や揚程の削減が可能になります。結果として、再エネ電力の必要量を減らせるだけでなく、LCOCR(Levelized Cost of Carbon Removal:炭素除去の均等化コスト)を数%〜二桁%単位で低減できるポテンシャルがあります。こうした併設効果や削減のメカニズムは、Capturaの技術・コスト分析資料(PDF)でも具体的に示されています。

とはいえ、海は“仕事場”—— 漁協との設計が成否を分ける

良い点が多い一方で、日本の海は漁業の現場でもあります。定置・区画・共同といった漁業権が広く張り巡らされ、取水口・放流口などは漁場利用と交差しがちです。また、CO2回収後の海水を再度海に戻すことについては、漁協の理解を得ることはハードルが高そうです。

だからこそ、早期かつ継続的な漁協との協議、季節や操業ルールへの配慮、必要時の補償や合意形成の枠組みづくりが要です。合意形成の型は、洋上風力の運用知見(促進区域指定プロセス)がヒントになるかもしれません。

まとめ —— 適地だが、“共生”を設計に埋め込む

インフラ面の追い風でコスト最適化の余地は大きい一方で、漁協との対話と規制適合(排水基準/総量規制)は避けて通れません。だからこそ、併設×合意形成×MRV透明性を最初から組み込み、その設計思想を日本で海洋系CDRを“続けられる仕組み”に変えることが重要です。

要点:日本は沿岸インフラ面でDOC/OAEの適地だが、漁業との共生と排水規制への対応を前提に設計することが、事業として続くかどうかを左右します。

参考リンク集

この章では、本文中で触れた主な論文・企業サイト・ニュースリリースのリンクを整理します。

- 総論

- Captura

- Equatic

- Ebb Carbon

略語集

この章では、本文で使用した略語を簡単に整理します。

- CDR:Carbon Dioxide Removal(カーボンリムーバル)

- DAC:Direct Air Capture(大気直接回収)

- DOC:Direct Ocean Capture(海水直接回収)

- OAE:Ocean Alkalinity Enhancement(海洋アルカリ化による吸収促進)

- MRV:Measurement, Reporting, Verification(測定・報告・検証)

- CCU/CCS:Carbon Capture & Utilization / Storage(回収CO₂の利用/貯留)

- DIC:Dissolved Inorganic Carbon(溶存無機炭素)

- TA:Total Alkalinity(全アルカリ度)

- ΔpCO₂:気液間のCO₂分圧差

- BPM/BPMED:Bipolar Membrane / 同電気透析

- AEM/CEM:Anion/Cation Exchange Membrane(陰/陽イオン交換膜)

- LCOCR:Levelized Cost of Carbon Removal(均等化除去コスト)