はじめに

Direct Air Capture(DAC:大気中のCO₂を直接回収する技術)は、この数年で「研究 → パイロット → 初期商用」と一気に段階を進めてきました。

ただし、同じ“DAC”でも、熱で再生する前提の「DAC1.0」、電気化学で等温・低温に寄せる「DAC2.0」、鉱物・アルカリ性材料に電解を組み合わせて副産物まで活用する「DAC3.0」では、装置の作りやコストの組み立て方がまったく異なります。

本稿では、Carbon Engineering / Climeworks / Heirloom(1.0)、Verdox / RepAir Carbon / Mission Zero / Avnos(2.0)、Phlair / Greenlyte Carbon Technologies / Parallel Carbon(3.0)を取り上げ、方式の違い、各社の差別化、現実的な導入シナリオをで整理します。

そもそもDACって何?という方は先に以下の記事を読むことをおすすめします。

DAC1.0「熱で再生」|Climeworks、Carbon Engineering、Heirloom

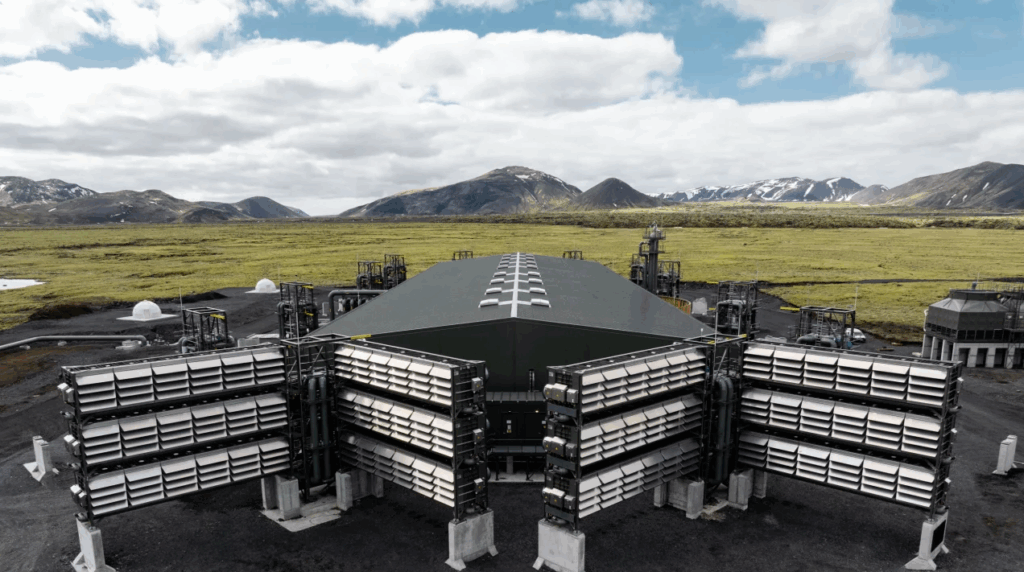

Climeworks(固体アミン × TVSA)

引用:https://climeworks.com/our-plants

技術の特徴:

固体アミンのフィルターで空気中のCO₂をつかまえ、低温の熱+真空で放して再利用する仕組み(TVSA)。

DACのトップランナーの1社であり、同社が計画するアイスランドの「Mammoth」は2024年5月に運転立ち上げを開始した世界最大級のDACプラントで、設計年産は最大36,000 t-CO2。現在は“operational ramp-up(立ち上げ段階)”ですが、規模・実装の両面で業界を牽引しています。

技術の面では、最新の Generation 3は、吸収部の構造を改良することで、メーカー公表では捕集と脱離の時間を2分の1、必要エネルギーも約半分、寿命は3倍をうたいます。

再生温度はおおむね100℃級の低温熱でよく、地熱や工場の余熱、ヒートポンプ由来の熱と相性が良いです。

技術の課題:

サイクルを速く回すほど吸着材の劣化・交換費が効いてくるため、 Gen3の「エネ半分・寿命3倍」で裏取りしていくことが必要です。

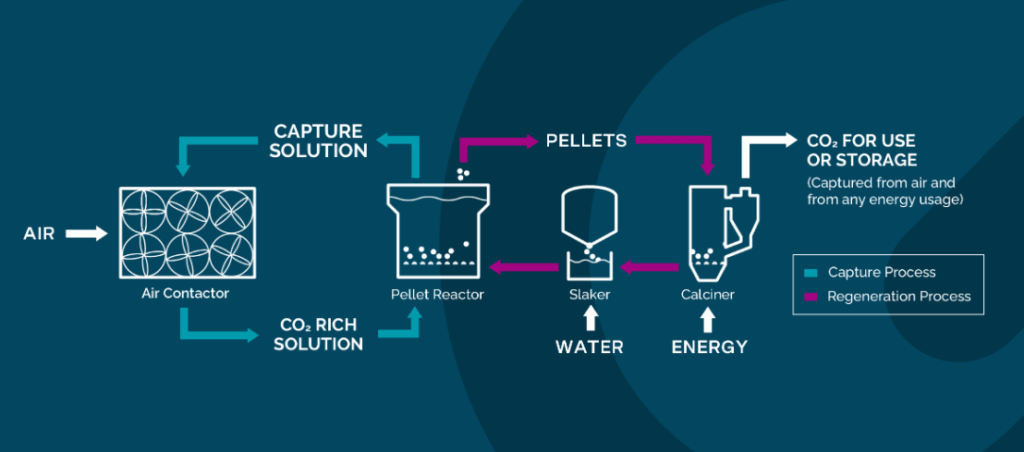

Carbon Engineering(KOH吸収 → CaCO3 → 900℃カルシナー)

技術の特徴:

空気中のCO₂を水酸化カリウム(KOH)で液体吸収し、ペレットリアクターで炭酸カルシウム(CaCO₃)を作り、約900℃のカルシナーでCO₂を分離して生石灰(CaO)を再生――という 苛性回収ループ。

プロセスの全体像とコストは代表論文 Keith et al., Joule 2018に詳しく、装置群の知財(空気コンタクター、ペレットリアクターなど)は 特許ページで一覧できます。米国NETLの ケーススタディも補足資料として有用。

技術の課題:

最大の論点は高温熱の出どころと単価とです。

さらにLCA的には、 使う熱・電力のカーボン強度がネット除去量を左右するため、低炭素での高温熱の確保が前提条件になります。

Heirloom(CaO ⇄ CaCO3 の鉱物ループ)

引用:https://www.heirloomcarbon.com/technology

技術の特徴:

石灰石(CaCO₃)を加熱してCO₂を取り出し、生じた生石灰(CaO)を空気にさらして自然な炭酸化を数日のスピードで進め、また加熱して再生――といういわゆるカルシウムループ。

吸収の工程を、粉体の設計やトレイ配置、運転条件の最適化で「ゆっくりな自然反応」とすることで低コスト化を狙います。

背景と仕組みは同社 Technologyページが平易で、薄膜状のCa系ソルベント/コンタクターを示す WO2021111366A1などの特許出願もあります。

技術の課題:

中核は焼成熱の最適化と、粉体の摩耗・凝集・詰まりといったハンドリングの信頼性です。

吸収側ではCO₂の取り込み速度と面積生産性が重要となります。

DAC2.0|「熱以外で再生」—Verdox / Mission Zero / RepAir / Avnos

DAC2.0は、再生(CO₂の放出)を熱ではなく、電気スイングや湿度スイングで行い、できるだけ“等温・低温”に寄せる世代です。熱に縛られにくいぶん、安価な電力の時間帯に再生を寄せやすく、再エネ負荷追従との親和性が高まります。

一方で、電極・膜の寿命や部分負荷効率、立ち上げ/立ち下げ時の劣化といった電気化学ならではの課題が存在します。

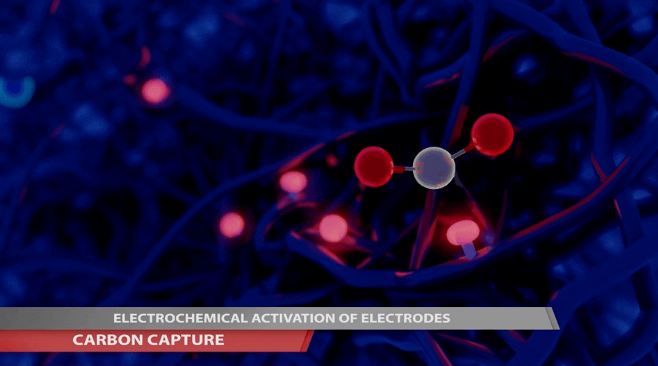

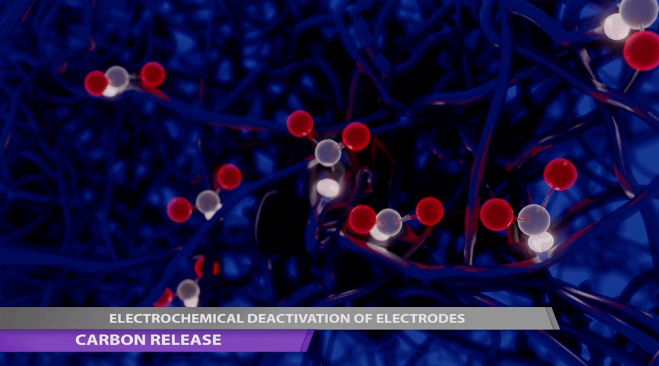

Verdox|電スイング(ESA)

技術の特徴:

電極に担持したレドックス活性材料(例:キノン等)の酸化還元でCO₂親和性をON/OFFし、充電で吸着・放電で放出する仕組み。熱をほぼ使わず、純電気駆動・等温に近い運転が可能です。

学術的な出発点はMITのFaradaic electro-swing reactive adsorption(Voskian & Hatton, 2019)で、企業としての技術ページや資料でも“電力のみでDAC/排ガス双方に対応”を標榜。

参考:Verdox公式/論文:Energy & Environmental Science 2019/概説:Breakthrough Energy。

技術の課題:

肝は電極のサイクル寿命・劣化と、部分負荷時の効率など。量産・BOSを含め“電池に近い”設計思想が求められます。

Mission Zero|BPMED(双極膜電気透析)で“無加熱に近い再生”

https://www.missionzero.tech/technology

技術の特徴:

ソルベント側を双極膜電気透析(BPMED)でpHスイングさせて再生するアーキテクチャ。熱スイング不要のため、電気一本化・等温寄りの運転が可能で、安電力の時間帯に脱離を寄せやすいのが利点。

学術側でもBPMEDのDAC適用に関するTEA/モデル化が進み、IECR 2022やE&ES 2023が代表例。

会社HPの解説(DACガイド/Lab Notes)も電化・分散性を強調しています。

技術の課題:

焦点は膜寿命・スケーリング(析出)、イオン移動効率、スタックの圧損/電抵など、電解装置の“定番課題”。

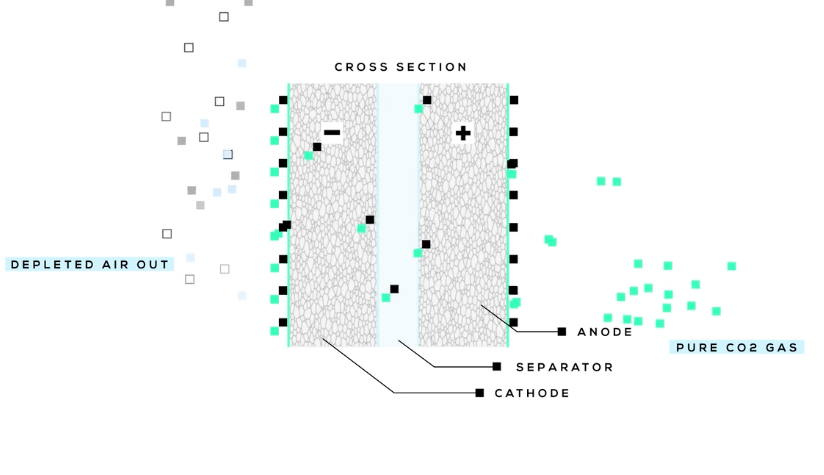

RepAir Carbon|“常温・無加熱”の電気化学セル

技術の特徴:

液や可燃物を使わず常温・無加熱で動く全電気駆動の電気化学セルを、カートリッジのようにモジュール拡張する思想。

公式情報では“従来比エネルギー70%低減”や“溶媒不使用”を主張しており(出所:技術ページ)、欧州・中東での実証案件もリリースが出ています。

技術の課題:

課題はセル寿命・交換性と部分負荷での効率劣化など。“70%低エネ”などの数値はあくまでベンチ/実証条件に依存するため、長期の稼働ログとMRVの開示が評価材料として重要です。

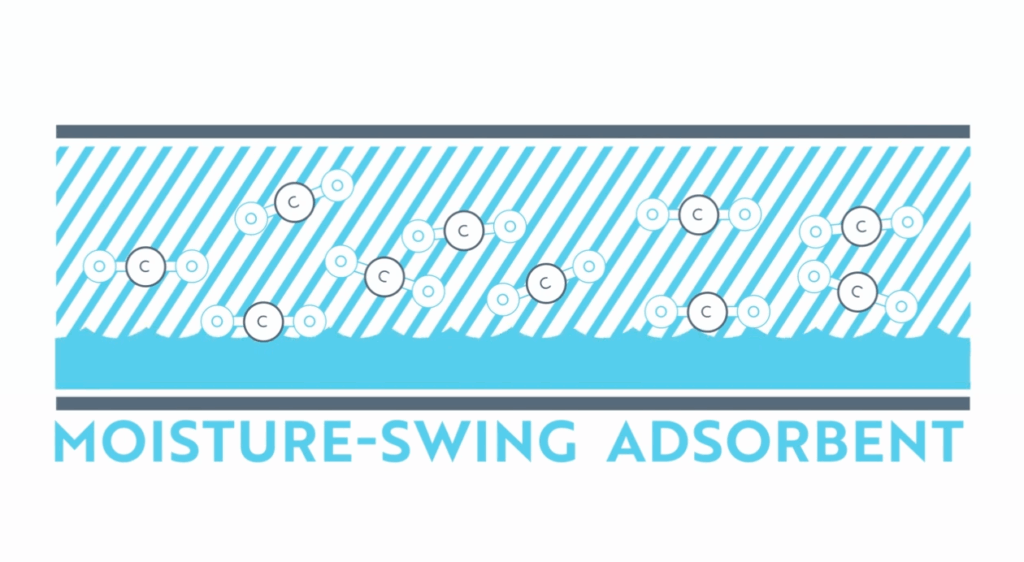

Avnos|湿度スイング(MSA)

技術の特徴:

AvnosはCO2吸収→加湿によるCO2脱離→乾燥による湿度スイング(MSA)DACで、水を副産物として回収しつつ電気のみで運転する設計。

公式サイトは“water-positive(水が増える)”を掲げ、SoCalGas/SEMPRAのBakersfieldパイロットでは、CO₂回収と造水を同時に実証する枠組みが示されています(報道ベースでは年30t-CO₂/年と150t-水/年の規模感)。

技術の課題:

湿度でスイングするがゆえに、吸着剤の乾燥工程が必要となります。この乾燥工程はMSA-DACに固有のプロセスで、乾燥工程のエネルギー低減がMSA-DACの成否を分けると言っても過言ではないでしょう。

DAC3.0|「複数方式のハイブリッド」で負荷追従×低コスト化を狙う

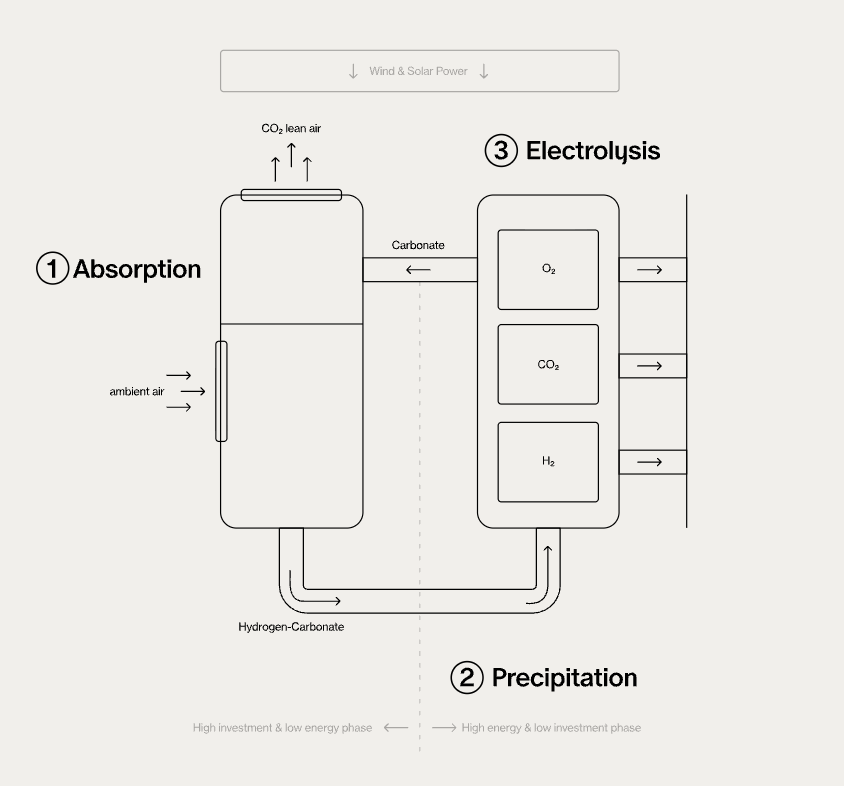

DAC3.0のキモは電解(pHスイング/膜)・固体吸着/液体吸収など複数の方式を組み合わせることで、捕集(吸着)と再生(放出)を時間的に分離できる点にあります。

これにより、電力価格のやすい時間帯(谷)に合わせて再生や電解を厚く回す柔軟運転(需要応答/DR)が可能になり、結果としてLCOCの電力項を直接圧縮できます。

背景技術としては、電解・BPMEDなどの電気化学的pHスイングが土台になっています。

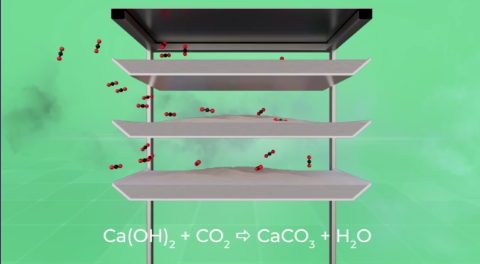

Parallel Carbon|カルシウムループ×電解のハイブリッド

https://www.parallelcarbon.com/tech

技術の特徴

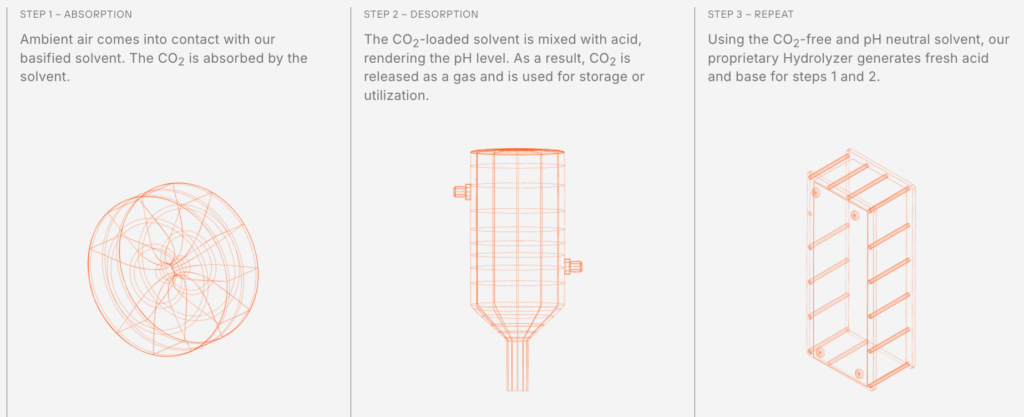

Parallel Carbonは、カルシウムループと水電解を組み合わせたプロセスで以下のようなステップでCO2の回収を行います。

STEP1(捕集:消石灰がCO₂を固定)

Ca(OH)2(s) + CO2(g) → CaCO3(s) + H2O(l)

STEP2(酸で再生:炭酸塩を溶かしてCO₂を放出)

CaCO3(s) + 2H+(aq) → Ca2+(aq) + CO2(g) + H2O(l)

STEP3(塩基で担体を再生)

Ca2+(aq) + 2OH−(aq) → Ca(OH)2(s)

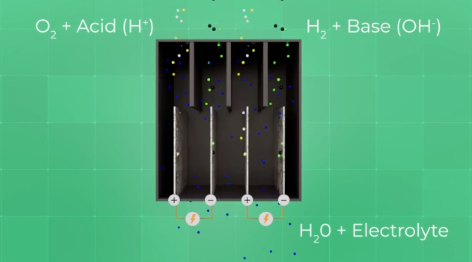

STEP4(電解で酸・塩基を供給しつつ水素を同時生成)

カソード: 2H2O(l) + 2e− → H2(g) + 2OH−(aq)

アノード: 2H2O(l) → O2(g) + 4H+(aq) + 4e−

(膜分離/BPMで H+ と OH− をそれぞれ酸流・塩基流として取り出し、STEP2/3 に供給)

STEP4の電解を再エネが安い時間帯に寄せ、価格が高い時間は電解を抑えることで需要応答に馴染みやすい設計です。

プロセスの中で水素が副生するのも注目度が高いポイント。

公式情報ではCO₂ 100ドル/t・H₂ 1ドル/kgといった目標値や、コスト感度を試せるLCOC計算ツールも公開されています。

参考:公式サイト/H₂同時生産の解説/DAConomics。

技術の課題:

要は電解スタックの耐久・腐食と、酸/アルカリのクロスオーバー管理。

負荷追従を前提とするなら、頻繁なランプ時の効率劣化と寿命をどこまで抑えられるかが勝負どころでしょうか。

Phlair(旧Carbon Atlantis)|液体吸収×電解のハイブリッド

技術の特徴:

液体系DACをベースにpHスイングでCO2を脱離させ、塩を電解して酸と塩基を再生するコンセプト。Parallel Carbonの液体吸収版と考えるとイメージしやすいでしょう。

Parallel Carbonと同様に電解を再エネが安い時間帯に寄せ、価格が高い時間は電解を抑えることで需要応答に馴染みやすい設計です。こちらも電解プロセスでH2が副生します。

Deep Skyのマルチベンダー実証にも参画し、商用に近い条件でのテスト環境を得ているのが特徴です。

参考:公式サイト/About/ESG Today記事/Climatebase/Deep Sky発表。

技術の課題:

電力価格の谷を取りにいくほど運転が間欠になりやすいので、時間シフト用のバッファ(媒体・CO₂一時貯蔵)をどう最小コストで持つかがポイント。

Greenlyte Carbon Technologies|液体吸収×電解のハイブリッド

技術の特徴:

液体系DACをベースに電解再生を組み合わせ、CO₂とH₂を同時に得るハイブリッド。Phlairと良く似ていますが、Greenlyteは炭酸塩の状態で電解を行い、CO2の脱離、酸・塩基の再生、O2/H2の副生を1ステップで同時に行う点がPhlairと異なります。

カナダのDeep Skyとも協業し、100t/年クラスの装置導入を発表しています。

参考:公式サイト/資金調達・CCU案件/Deep Skyとの提携。

技術の課題:

フォーカスは電解効率とスタック寿命、そして部分負荷での効率曲線。

Parallel Carbonと同様に、電価の“谷取り”と同時に、運転停止の影響(腐食・析出)を考慮する必要がありそうです。

FAQ

Q1. 「DAC1.0 / 2.0 / 3.0」の違いは?

1.0=熱で再生(TVSAやカルシナー)/2.0=電気化学で再生(ESA・BPMED・MSA など熱レス寄り)/3.0=複数方式のハイブリッド(電解×吸着/吸収×鉱物で、捕集と再生を時間的に分離して“再エネの谷”に再生を寄せやすい)。

Q2. 「3.0は副産物が大事」って本当?

副産(H2・アルカリなど)は加点ですが、3.0の本質は複数方式の束ねによる負荷追従×時間シフトで、電力コスト項を直接下げられる点です。

参考リンク集

企業・技術ページ

- Climeworks(技術・プロジェクト・Mammoth)… https://climeworks.com / Gen3発表… Press release

- Carbon Engineering(プロセス・特許)… https://carbonengineering.com / 特許… Patents

- Heirloom(技術)… Technology / 特許例… WO2021111366A1

- Verdox(ESA)… Technology

- Mission Zero(BPMED)… Technology

- RepAir Carbon… Technology

- Avnos(Hybrid / MSA)… Technology

- Parallel Carbon(Tech / DAConomics)… Tech / DAConomics

- Greenlyte Carbon Technologies(Technology)… Technology

- Phlair(Technology)… Technology

主要論文・公的レポート

- DAC(苛性回収ループ)の代表論文:Keith et al., Joule (2018)… PDF

- ESAの原論文:Voskian & Hatton, Energy & Environmental Science (2019)… Link

- BPMEDのTEA/モデル:IECR (2022)… Link / E&ES (2023)… Link

- NETL:DACケーススタディ(溶剤系)… PDF

※ 企業の最新スケール・提携・価格は随時更新されます。掲載のリンクから一次情報をご確認ください。

略語集(本文に登場するもののみ)

- DAC:Direct Air Capture(大気からの直接CO2回収)

- LCOC:Levelized Cost of CO2 captured(平準化CO2回収コスト)

- CF:Capacity Factor(稼働率)

- MRV:Measurement, Reporting, Verification(計量・報告・検証)

- TVSA:Temperature/Vacuum Swing Adsorption(温度・真空スイング吸着)

- ESA:Electro-Swing Adsorption(電位スイング吸着)

- BPMED:Bipolar Membrane Electro-Dialysis(双極膜電気透析)

- MSA:Moisture Swing Adsorption(湿度スイング吸着)

- pHスイング:酸・塩基でpHを上下させ、CO2の吸収/脱離を切り替える手法

- DR:Demand Response(需要応答。電力価格/需給に応じた出力調整)

- BOS:Balance of System(送風・圧縮・真空・計装など周辺設備)

- TEA:Techno-Economic Analysis(技術経済性評価)

- CCU:Carbon Capture & Utilization(回収したCO2の利用)

- カルシナー:焼成炉。CaCO3 → CaO + CO2 に用いる高温装置

- CaO / CaCO3 / KOH:生石灰 / 炭酸カルシウム / 水酸化カリウム