カーボンクレジットは、GX-ETSやCBAMなどの制度、投資家や取引先からの要請で急に重要度が高まっています。本稿では、企業の実務担当者がまず押さえたいカーボンクレジットの仕組みと種類、価値の決まり方、基本的な使い方を、入門レベルで整理します。

3行サマリー

- カーボンクレジットは、第三者が検証した「1tCO₂eの削減・除去」を記録して取引できる環境価値の単位です。

- 自社の削減だけでは今すぐゼロにできない排出を補完し、国際ルールやサプライチェーン要請に対応するために活用されます。

- クレジットの価値は「削減か除去か」「自然系か技術系か」「品質・信頼性・市場要因・リスク」の掛け合わせで大きく変わります。

この記事の読み方&前提

- 対象読者:事業開発/サステナビリティ/ファイナンス/サプライチェーン/カーボンマネジメントの実務担当。

- 目的:制度やSaaSの詳細に入る前に、「カーボンクレジットとは何か」「どんな種類があり、どう価値が決まるか」を一通りつかむこと。

- 注意:制度・方法論は更新されます。実務適用前には必ず一次情報(官公庁・IFRS・ICVCM/VCMI・各レジストリ等)で最新を確認してください。

そもそもカーボンクレジットとは?

カーボンクレジットとは、第三者が検証した1トンCO₂eの削減・除去の成果を、重複なく記録して取引できるようにした「環境価値の単位」です。プロジェクトの削減・除去量を測定し、その結果をトン数に換算して発行します。

1トンCO₂eって何?

- 単位:CO₂換算の温室効果ガス1トン分を示す単位(tCO₂e)。

- 中身:CO₂だけでなくメタン等を、地球温暖化係数(Global Warming Potential: GWP)でCO₂に換算した合計値。

- 実務的な意味:クレジットはこの「1tCO₂e」を厳格に測定・記録し、一度きりで使う(リタイア)仕組みを持つことが前提です。

カーボンクレジットはどんなときに使われるか?

削減だけでは届かない部分を補うため

省エネや再エネ導入を進めても、どうしても残る排出があります。その「埋めきれない部分」を一時的に補完する手段としてクレジットが使われます。

製品やサービスの環境価値を高めるため

排出量を算定したうえで、残余分を信頼できるクレジットで相殺し、「カーボンニュートラル」「環境貢献」などの価値を示す際に使われます。

規制や取引先の要請に応えるため

国の排出量取引制度や、炭素国境調整メカニズム(CBAM: Carbon Border Adjustment Mechanism)などの規制、あるいは取引先の調達基準を満たすために必要となる場合があります。

なぜカーボンクレジットが必要?

企業に対する「温室効果ガスを減らせ」という期待と圧力は、①国際合意 → ②各国の政策・価格付け → ③投資家・会計のルール → ④サプライチェーンの要請、という順で段階的に強まりました。

その結果、まずは自社での削減が大前提でありつつも、今の時点では技術や時間の制約で消せない残余排出を、透明に扱う手段としてカーボンクレジットが必要と見なされるようになっています。

①出発点:パリ協定で「世界の進む方向」が決まった

- パリ協定(2015年):世界で気温上昇を抑える長期目標が合意され、各国は自国の削減計画(NDC)を定期的に更新することになりました。

- 意味:「国が動く」=法律・税・排出量取引制度が整備され、排出に価格や規制がかかる前提が固まったことを意味します。

②政策と価格付け:排出にコストが乗るようになった

- 排出量取引制度(Emissions Trading System: ETS)や炭素税の拡大:排出に価格がつくことで、減らさないほどコスト面で不利になります。

- 国境調整や業界制度:EUのCBAMや航空分野のCORSIA(Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation)など、国境・セクター単位の仕組みも登場しました。

- 日本でも前進:国のGX-ETS(排出量取引制度の段階導入)や、東京都・埼玉県の制度など、国内でも順守が必要なケースが増えています。

③投資家と会計:開示の“共通言語”が整った

TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures/気候関連財務情報開示タスクフォース)で広がった考え方が、現在はISSB S2(IFRS財団の気候関連開示の国際基準)に引き継がれ、戦略・リスク管理・指標と目標を一貫して開示することが求められています。ポイントは、総排出(Gross)とクレジット活用後の純排出(Net)を明確に区別して説明することです。

④サプライチェーンの要請:取引条件として“排出”が乗ってくる

- 大口顧客やプラットフォーマーが、見積や入札で排出データ・削減計画の提出を求めるケースが増えています。

- 自社だけでなく取引先の排出(上流・下流)も見られるため、供給網全体での取り組みが問われます。

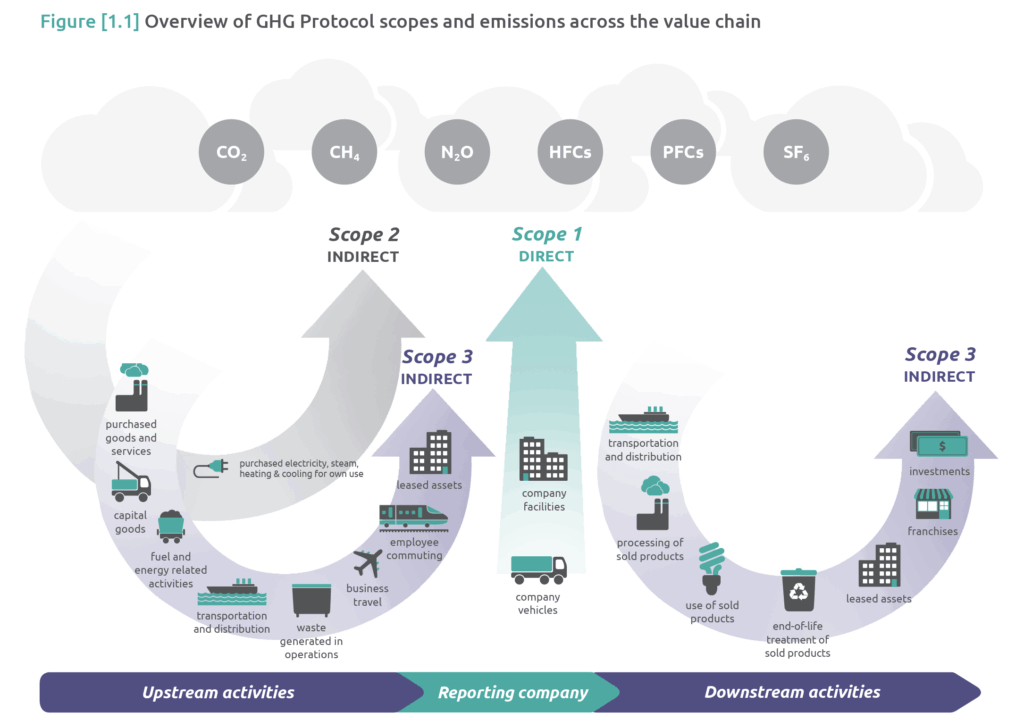

用語メモ:Scope 1〜3 とは?

- Scope 1:自社が直接排出する温室効果ガス(自社ボイラー・自社車両の燃料燃焼、工程由来排出など)。

- Scope 2:購入した電力・蒸気・熱・冷気の使用に伴う間接排出。

- Scope 3:上流〜下流で発生するその他の間接排出(原材料の生産、輸送、出張、販売後の使用・廃棄など)。

では、なぜクレジットが必要になるのか?

- 技術・時間の壁:電化・工程転換・再エネ化には年単位の時間がかかり、航空・海運・セメント等では削減が難しい領域が残ります。

→ 現時点では消せない「残余排出」がどうしても残るためです。 - 説明責任:ISSB S2では、残余排出をどう扱ったかの説明が求められます。

→ 高品質なクレジットで補った根拠(数量・種類・リタイア記録)を示す必要があります。 - 資金循環:森林保全やメタン回収、除去(DACCS/BECCS/鉱物化等)は、クレジット収入があることで事業性が成立するプロジェクトも多くなります。

→ 社会全体の削減・除去を前倒しにする役割も期待されています。

クレジットの主な種類

アプローチによる区分:削減/除去と自然系/技術系

カーボンクレジットは大きく「何を達成するか」=削減(Avoidance/Reduction)/除去(Removal)と、「どう達成するか」=自然系(Nature-based)/技術系(Engineered)の二軸で整理できます。

下表は代表的な方式の位置づけです(方式によっては境界にまたがる場合があります)。

| タイプ | 削減(Avoidance/Reduction) | 除去(Removal) |

|---|---|---|

| 自然系 (Nature-based) |

|

|

| 技術系 (Engineered) |

|

|

補足:IFMやバイオチャーのように、削減と除去の性格を併せ持つ方式もあります。実務では、追加性・耐久性・MRV(Measurement, Reporting, Verification:測定・報告・検証)・二重計上防止の観点で品質を評価し、プロジェクトの方法論に従って区分します。

市場の区分:ボランタリー(VCM)と規制(コンプライアンス)

ボランタリー市場(VCM)= 自主的に“価値を示す”市場

ひとことで:削減を進めたうえで、どうしても残る排出や「気候への貢献」を、第三者検証済みクレジットの活用で自主的に示す市場です。

- 使うもの:Verra、Gold Standard、ACR、CAR、Puro.earth 等のクレジット。品質はICVCM(Integrity Council for the Voluntary Carbon Market)のCCPなど、高基準を満たすものが優先されます。

- 開示方法:VCMI(Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative)のガイドに沿って、実削減が主役であること、高品質の担保、数量・年度・プロジェクト・レジストリID・用途の透明な開示を行います。

- 手続き:使った分は必ずレジストリでリタイア(引退処理)する必要があります。購入=使用ではない点に注意が必要です。

- 日本の補足:J-クレジットは国が運営する国内スキームで、自発的な用途(VCM相当)にも広く使われています。同時にGX-ETSでの適格クレジットとしても位置づけられており、用途次第でVCMとコンプライアンスの両方にまたがる“ハイブリッド”の立ち位置です。

規制市場(コンプライアンス)= 法令を“満たす”市場

ひとことで:国や地域の制度に従って、決められた単位・手順で順守(コンプライアンス)するための市場です。

- 使うもの:制度ごとに異なります。

例:EU ETS=排出枠(EUA)、CORSIA=承認クレジット。CBAMはクレジット持ち込み不可(CBAM証書と報告)が原則です。 - 日本に関する補足:国のGX-ETSは2023年度に試行を開始し、2026年度からの義務化を前提に設計が進んでいます。GX-ETSではJ-クレジットやJCMクレジットを適格として扱う方針が示されています(詳細設計は順次公表)。

- 注意点:ボランタリー市場のクレジットを、そのまま規制制度に流用できるとは限りません。持ち込み可否・上限・対象範囲は制度ごとに異なるため、各制度の最新ルール確認が必須です。

クレジットの価値はどう決まる?

ざっくりと式で表すと、

価値(=価格・選ばれやすさ) ≒ 品質 × 信頼の可視化 × 市場要因 − リスク。

同じ「1tCO₂e」でも、これらの差によって価値は大きく変わります。

1) 品質(何を達成した1トンか)

同じ「1tCO₂e」でも、どういう方式か・削減か除去か・効果がどれだけ長く続くか・数字の裏付けがどれほど厳密か・一度きりの使用が担保されているかによって価値は大きく変わります。クレジットは単なる“量”ではなく、結果に至るプロセスと持続性を含めて評価されます。

大まかには次の5点を押さえるとよいでしょう。一般に、追加性が高く・長期固定で・MRVが厳格・二重計上の懸念が低いほど高く評価され、除去>削減、技術系>自然系の傾向があります(ただし案件設計や現地リスクで上下します)。

- 追加性:そのプロジェクトが無ければ実現しなかった削減・除去ほど、クレジットの価値は高いと評価されます。

- 耐久性:長期固定(地中貯留・鉱物化など)>中短期(森林は火災等の逆転リスク対策が鍵)。

- MRV:実測データと厳格な第三者検証が揃うほど信頼度が高まります。

- 二重計上防止:レジストリ管理・リタイアの透明性、国際移転時の対応調整の有無など。

- 方式の性格:一般に除去寄り・技術系ほど高価格帯になりやすいですが、社会受容性や共益(コベネフィット)も含めて見られます。

2) 信頼の可視化(誰が・どう担保しているか)

- 基準・ラベル:ICVCMのCCP準拠や同等水準であることが示されているか。

- 表現ルール:VCMIに沿った「何を・どれだけ・いつ・どの案件で使ったか」の開示があるか。

- 第三者評価:プロジェクト品質のレーティングや監査報告が公開されているか。

- トレーサビリティ:レジストリID・リタイア記録へアクセスできるか。

3) 市場要因(誰が・どこで必要としているか)

- 適格性:制度や社内ポリシーで使える/使えないが決まるため、用途に応じた適格性が重要です。

- ヴィンテージ:新しい発行年・最新方法論ほど好まれやすい傾向があります。

- 契約形態:現物(スポット)か、オフテイク契約や先物か。前払い・長期契約は割引またはプレミアムがつく場合があります。

- ボリューム・時期:大量・短納期の調達は価格に影響しやすくなります。

4) リスク(値引き要因)

- 逆転リスク:森林火災やリーケージなど、効果が失われるリスクへの対策が弱い場合は値引き要因になります。

- 追加性の弱さ:規制で元々義務だった対策や、十分な採算性で自然に起きる投資はマイナス評価です。

- データ・統治:MRVが粗い、苦情処理やガバナンスが不明瞭な場合も価格を押し下げます。

- 規制変更:制度の持ち込み可否や要件変更の不確実性もリスクとして織り込まれます。

よくある質問(FAQ)

- Q. クレジットは削減の代わりになりますか?

A. いいえ。自社削減が主役であり、クレジットは今は消せない残余排出を補完し、その扱いを透明にするための手段と考えるのが原則です。 - Q. 購入したら使ったことになりますか?

A. いいえ。購入しただけではカウントできません。レジストリでのリタイア(引退処理)が必要です。 - Q. どのクレジットを選べばよいですか?

A. まずCCP準拠/同水準かを確認し、追加性・耐久性・MRV・二重計上防止の裏付けと第三者評価を併せて確認します。 - Q. “相殺(オフセット)”と“貢献(コントリビューション)”の違いは?

A. 相殺は自社の残余排出を埋める主張で、貢献は市場全体や除去プロジェクトへの資金提供を示す主張です。混同しないように表現を整理する必要があります。 - Q. 日本のJ-クレジットはどう位置づければよいですか?

A. 国内の自発的用途で広く活用できる一方、GX-ETSでの適格クレジットにも位置づけられており、制度設計の更新を追いながら用途を整理する必要があります。