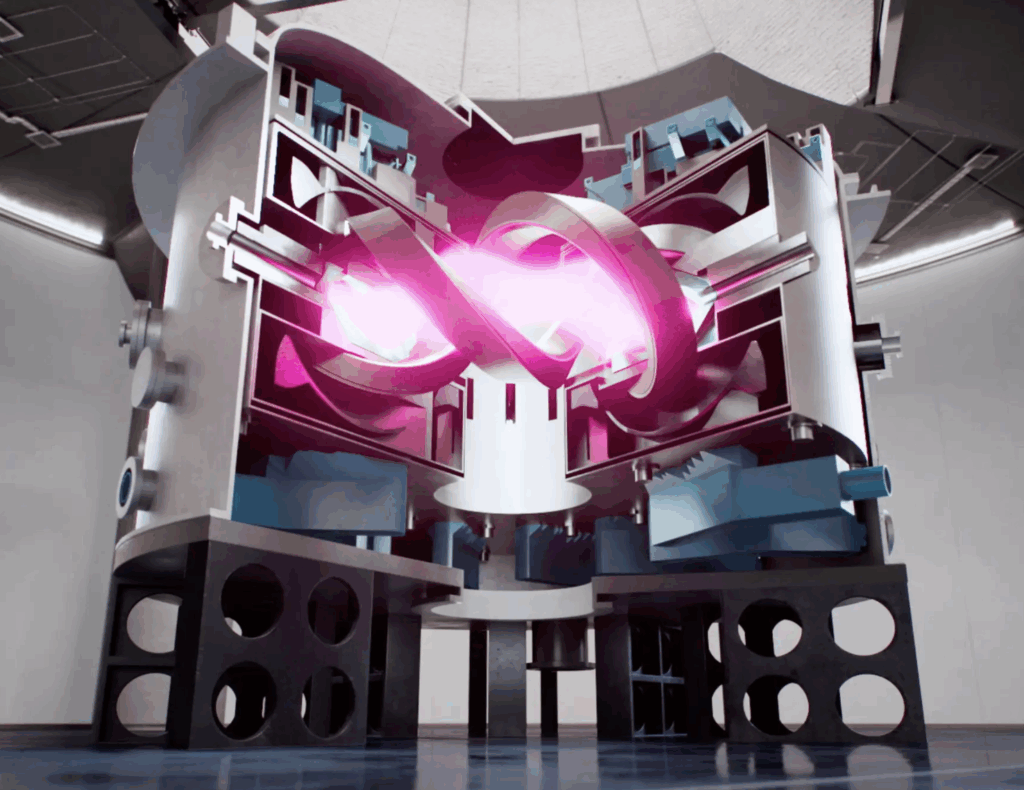

Helical Fusionは日本発の「ヘリカル型」の核融合スタートアップです。

今回、同社は高温超伝導(HTS)コイルの実証成功を公表し、統合実証装置「Helix HARUKA」の製作・建設に着手しました。政策面では政府の「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略(2025年改定)」が後押ししており、公開情報と信頼性の高い二次報道をもとに、技術・資金・政策の最新像を初心者にもわかるように整理します。

3行サマリー

- HTSコイルを実機に近い複合磁場で実証。安定通電を確認し、統合実証装置「Helix HARUKA」の製作へ(公式 / PR / Business Wire / Reuters)。

- コイルは無絶縁(No-Insulation)型HTS。商用炉コア部材での複合磁場下実証は世界初と報道(一次・二次の表現に基づく)。

- 資金はシリーズAで23億円、累計約52億円(補助・融資含む)。KDDIグリーンパートナーズ等が参画(PR / KDDI)。

何が起きたのか?

2025年10月27日、Helical Fusionは、核融合炉の本番に近い「複合磁場」環境(=複数方向から強い磁場が同時にかかる状態)を再現した試験で、実機サイズの材料を使ったHTSコイルに“安定して電流を流し続けられる”ことを確認したと発表しました。これを受けて、統合実証装置「Helix HARUKA」の製作・建設に正式に踏み出します(公式 / PR TIMES / Business Wire / Reuters)。

- 一言でいうと:「本番に近い環境でもHTSコイルがちゃんと働く」ことを示した——基礎実験から装置づくりの段階へ進むための合図です。

- 何が新しい?:理想的な単純磁場ではなく、実機さながらに複雑な磁場が重なる条件での安定通電を確認。商用炉コア部材で重要な信頼性の壁を一つ超えました。

- だから何ができる?:次はHelix HARUKAで「磁場・真空・冷却・電源」をまとめて検証。長時間の連続運転に必要なKPI(到達磁場、電流、安定度、異常時の保護挙動など)を詰め、パイロット装置「KANATA」につなげます。

技術的ポイント

HTSコイルが何を可能にし、今回の実証で何が前に進んだのかを、できるだけ平易に整理します。

- HTSコイルとは? 極低温で電気抵抗がほぼゼロになり、強い磁場を小型・省電力で作れるコイル。→ 装置の小型化と効率向上に直結。

- 今回の「複合磁場」実証の意味 実機に近い複数の磁場が重なる環境で、HTSコイルが安定して電流を流せることを確認。→ 「試験室の理想条件」ではなく本番条件に近い環境で動くことを示した点が前進。

- 無絶縁(No-Insulation)型がカギ コイル巻線の間に絶縁を入れない構造で、異常時は電流が回り道(バイパス)して自己保護しやすい。→ 大電流・高磁場でも安定しやすく、ヘリカル型の連続運転(定常運転)に相性が良い。

- 商用化にどう効く? HTSで装置が小さく・強力になるほど、建設費や運転コスト(電力・冷凍)を下げやすい。ヘリカル型はプラズマ電流を使わないため不安定が起きにくく、長時間連続運転に向く。→ “止めずに回す”発電に必要な条件に近づく。

- 次のステップ 統合実証装置「Helix HARUKA」で、磁場・真空・冷却・電源などをまとめて検証(例:連続運転時間、到達磁場、許容電流、異常時の保護挙動)。その先にパイロット装置「KANATA」で発電に必要なKPI(稼働率・保守性・ネット出力)を詰め、2030年代の商用化を狙う。

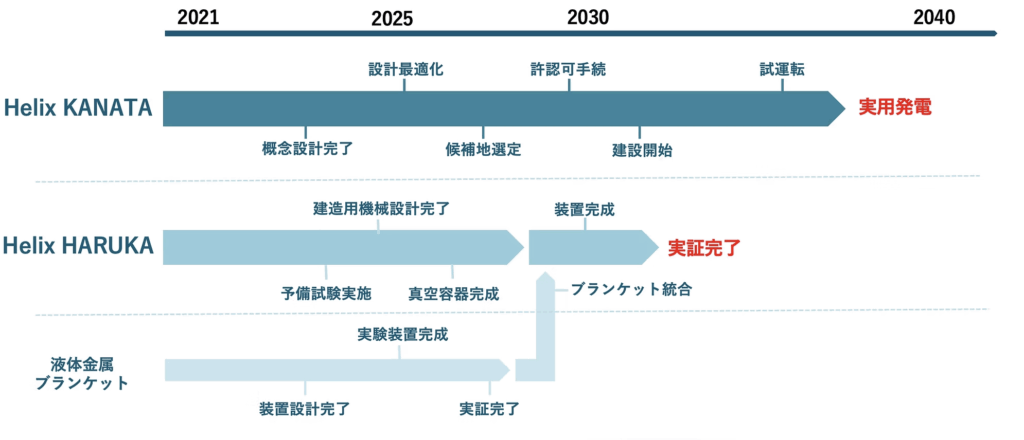

ロードマップ(Helix Program)—4ステップをわかりやすく

コンポーネント実証(HTSマグネット)

まずは“心臓部”のHTSコイルが本番に耐えるかを単体で確かめる段階です。今回の成果で、実機に近い環境でも安定して動く見通しが立ちました。

ここを見る: 安定通電の可否/異常時に自己保護できるか(無絶縁の強み)/冷やし方・電源の手順が現実的か統合実証装置「Helix HARUKA」

次に磁場・真空・冷却・電源・制御など主要装置をまとめて動かして、止めずに運転できるかを確かめます。言い換えると、“装置として回る”かの最初の関門です。

ここを見る: どれくらい長く連続運転できるか/異常検知→保護までの速さ/おおまかな稼働率の手応えパイロット装置「KANATA」

発電を見据えて、取り出した熱→電気までの流れと運転・保守の実務KPIを詰めます。“電気を生む+高い稼働率で回す”段階です。

ここを見る: 投入より取り出し電力が上回るか(ネット出力)/長時間の安定運転/部品交換のしやすさ(短い復旧時間)商用実証(初号機の設計確定へ)

最後に、パイロットの知見を反映してコスト・安全・規制の要件を満たす量産可能な設計を固めます。サプライチェーン(HTSテープ、冷凍機など)も量産前提で整えます。

ここを見る: 発電コスト(LCOE)の目安/保守体制と部材の供給性/量産に向けた設計の確からしさ

筆者の視点

いち読者として最も気になるのは、やはり正味発電(ネット電気出力)を本当に実現できるのかという一点です。今回の成果は、雑に言えば「科学の壁」から「エンジニアリングの壁」へと主戦場が移ったことを示すもの。つまり、HTSコイルという“心臓部”が本番に近い環境で動くメドが立ち、これからは装置全体を止めずに回し続ける設計・運用の勝負です。

- 今回で分かったこと: 複合磁場下でもHTSコイルが安定して働く見通し。これは連続運転前提のヘリカル型にとって極めて大きい一歩。

- 次の“壁”はどこか: 正味発電を左右するのは、①冷凍機などの自家消費(寄生電力)の最小化、②熱をムダなく取り出す配管・熱交換・ブランケット設計、③高い稼働率(可用性)を支える保守容易性の3点です。式にすれば「取り出す電気」−「装置を動かす電気」>0を常時満たせるか、に尽きます。

- ウォッチしたいKPI(公開に期待): 連続運転時間と可用性(稼働率)、冷凍負荷とCOP、異常検知→保護の応答時間、主要モジュールの交換所要時間(MTTR)、そしてKANATA段階でのネット電気出力の目標値。

- 事業・産業の目線: ここからは“作って回す”力が勝敗を分ける。HTSテープ・極低温・電力変換・計測などの高信頼サプライチェーンを国内でどう束ねるか、EPC/据付やMBSE(モデルベース設計)で停止時間を最小化する設計思想をどこまで徹底できるかが肝です。

要するに、科学的な実現性は“通った”が、正味発電はエンジニアリングの積み上げ次第。Helix HARUKAで「止めずに回す」運転の型を固め、KANATAで「電気として取り出す」収支を黒字化できるか——この2段のジャンプを、日本のサプライヤーと一体で乗り越えられるかが、商用化のカギだと見ています。

政策的な日本の後押し

政府は2025年6月に「フュージョンエネルギー・イノベーション戦略」を改定し、研究から産業化への道筋を明確化しました(内閣府CSTI|概要PDF)。直近の国会資料でも標準化と人材育成の強化が確認されています(参議院調査室)。

- 多様な炉方式を“最初から”支援:トカマクに限らずヘリカル(ステラレーター)やレーザーも官民連携の対象。

→ Helical Fusion(ヘリカル型)は政策の主対象に入り、HARUKA/KANATAの実証資金や連携の道が開きます。 - サプライチェーンを国内で育成:HTSテープ、極低温機器、電力変換、放射線計測の国産・量産を後押し。

→ HARUKAで必要な高信頼部材の国内調達が現実味を増し、保守容易性・稼働率の改善につながります。 - ルール×人材を前倒し整備:安全・試験・認証の「共通物差し」と、大学・企業を跨ぐ高度人材の流動化を促進。

→ HARUKA/KANATAの試験・認証プロトコル作りが進み、装置据付〜運転の人材確保も容易になります。

主要ソース

- Helical Fusion公式:HTSコイル実証/HARUKA着手(2025-10-27)

- PR TIMES:HTS実証プレス(2025-10-27)/シリーズA 23億円・累計52億円(2025-07-11)

- Business Wire:英語リリース(2025-10-26)

- Reuters:HTS実証報道(2025-10-27)/定常運転炉計画の過去報道(2024-08-30)

- 政策:フュージョンエネルギー・イノベーション戦略 改定(2025-06-04)/国会資料(2025-10-28)

- 投資家関連:KDDI Green Partners Fund 追加出資(2025-07-11)