3行サマリー

- フィリピンの稲作で、水の張り方を工夫する「間断灌漑(英:Alternate Wetting and Drying、以下AWD)」を広げ、水田メタン削減のクレジット(二国間クレジット制度=英:Joint Crediting Mechanism、以下JCM)を普及させるための民間主導の新しい共同体が発足しました。

- AWDは、田んぼの水を一度抜いてからまた張ることを繰り返す方法で、研究ではメタン排出を約30%減らせる可能性が示されています。

- 日本の排出量取引制度(英:GX Emissions Trading Scheme、以下GX-ETS)では、JCMのクレジットを使える方向で議論が進んでおり、企業の需要も見込めます。

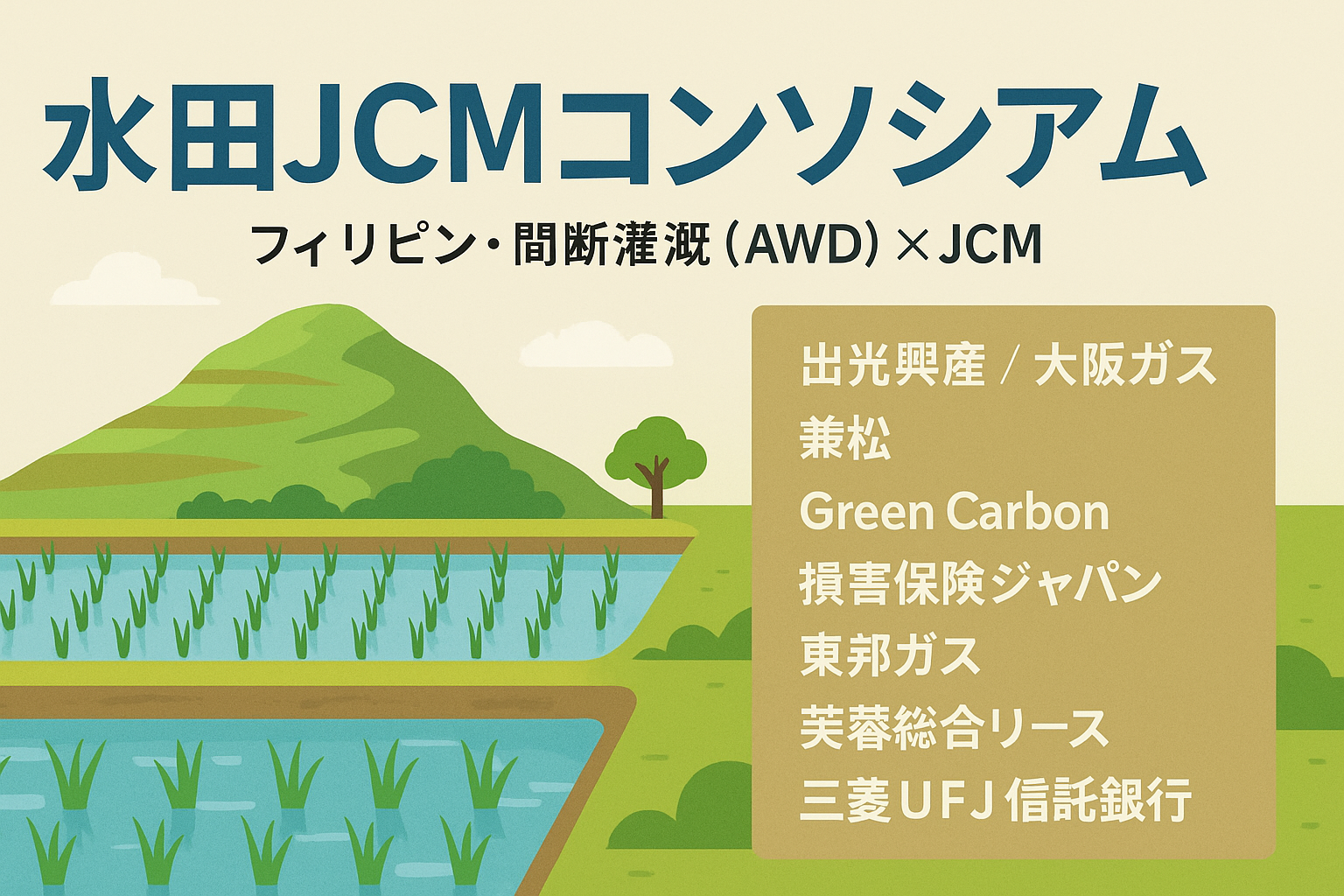

何が発表されたのか(2025年10月23日)

出光興産・大阪ガス・兼松・Green Carbon・損害保険ジャパン・東邦ガス・芙蓉総合リース・三菱UFJ信託銀行の8社が、フィリピンでAWDを広げて水田のメタン排出を減らし、その実績をクレジットとして取引できるようにするための「水田JCMコンソーシアム」を立ち上げました。日本の環境省と農林水産省はオブザーバーとして参加します。

そもそもJCMとクレジットって何?

JCM(二国間クレジット制度)は、日本と協力国が一緒に温室効果ガスの排出を減らし、その減った分を「クレジット」という形で記録・取引できる仕組みです。例えば、フィリピンで日本企業が技術支援をして排出を減らした場合、その削減量をクレジットとして日本企業が活用できる可能性があります。

AWD(間断灌漑)とは? なぜメタンが減るの?

AWDは、田んぼに水を入れっぱなしにせず、いったん水を抜いて土が少し乾いてから再び水を張る方法です。田んぼがずっと水に浸かっていると、土の中で酸素が少なくなり、メタンが発生しやすくなります。適度に乾かす時間を作ることで、メタンが出にくい環境になり、結果として排出量を減らせます。研究では約30%の削減が報告されています。作柄(収量)が上がる事例もありますが、地域や天候によって差が出るため、現地データの蓄積が重要です。

今回の共同体(コンソーシアム)の新しい点

- 天候リスクの見える化:雨量や台風などの気象条件と、AWDの実施状況(実際にできたかどうか)の関係をデータで分析します。これにより、失敗リスクを見積もりやすくなります。

- 収量データの公開:AWDで収量がどう変わったかを、現地の農家や行政にわかりやすく示し、導入の後押しにつなげます。

- 民間が主役:政府の補助金だけに頼らず、企業自らが需要(買い手)と供給(現地の削減プロジェクト)をつないでいく点が特徴です。

どんな企業が、どんな役割?(簡単に)

- 現地での実行や案件づくり:Green Carbon、兼松

- クレジットの買い手や利用者側:出光興産、大阪ガス、東邦ガス

- お金とリスクの専門家:損害保険ジャパン(天候・収量などの保険)、芙蓉総合リース、三菱UFJ信託銀行

日本の制度との関係(GX-ETS)

GX-ETS(日本の排出量取引制度)では、企業が排出削減の目標を守る際に、JCMのクレジットを活用できる方向で検討が進んでいます。報道では「使える上限をおおむね10%にする案」などが紹介されています。制度として使えるようになれば、日本の企業が海外の削減を取り込む道が広がります。

日本の読者へのポイント(ビジネスの目線)

- 計測と管理のしくみ作り:田んぼの水位、土の湿り具合、作業の記録、天気データなどをまとめて管理し、クレジットの審査にそのまま出せる形にすると、導入が一気に進みます。

- 保険と資金調達をセットに:大雨や台風でAWDができなかった年のリスクを保険でカバーし、将来のクレジットを見込んだ前払い契約(リースや信託)と組み合わせると、プロジェクトにお金が集まりやすくなります。

- 買い手企業の使い道を明確に:GX-ETSやサステナビリティ報告(国際基準)に沿う形で、どの程度・いくらで購入するのか、複数年の契約にするのか、あらかじめ「型」を決めておくとスムーズです。

FAQ

- Q:AWDはどの田んぼでも有効?

— A:土質や用水路の状況、雨の多さなどで効果とやりやすさが変わります。だからこそ、現地データの収集と見える化が重要です。 - Q:収量は下がらない?

— A:上がる事例もありますが、天候などで差が出ます。収量が不利になった場合の補填(保険など)も含めて設計するのが現実的です。 - Q:クレジットは本当に使える?

— A:制度面の最終決定はこれからの部分もあります。ただし、方針は示されており、企業の準備を進める価値は高い状況です。

筆者の視点

この取り組みの核心は、現場と金融のあいだに横たわる不確実性をデータで埋め、投資可能性を高めることです。

AWD(間断灌漑)は有望な方法ですが、雨や台風で実施しづらい日が出るなど、結果がぶれやすい側面があります。そこで、気象データ・作業記録・収量を同じ形式で集め、衛星画像や雨量レーダーと突き合わせて可視化することで、天候・収量・実施率の「見える化」を進めます。これができれば、保険の支払い条件(例:一定以上の降雨で未実施でも補償)や、将来のクレジットを見込んだ前払い契約の引き渡し条件を明確にでき、農家の心理的・資金面の不安が下がります。合わせて、成功時の分配や失敗時の最低保証といったインセンティブ設計を契約に落とし込むと、現場の実行力が上がります。

最後に、個人情報やデータ品質のガバナンス、現地パートナー育成、検証コストの低減は“スケール”の鍵です。まずは一地域で再現性ある勝ち筋を作り、そこからASEANへ横展開するロードマップを描けるかが、今回の共同体の成否を分けます。