今週の気になったニュースは4本(2025/08/18–08/24)。

AIで膨らむデータセンター電力需要、DOE「停電100倍」試算の前提、電気料金の“誤解”、そしてSMR/マイクロ炉の実装に関する動きを、実務目線で一気に整理します。

今週はデータセンターの電力需要急増に関連したニュースが多く見られました。

足元では電力価格高騰の課題が顕在化しており、それに対する対策としてSMRに注目が集まり、DOEもSMRを支援する動き、といったところが今週のニュースバリューです。

① データセンター×SMR:Equinixがマイクロ炉をプレオーダー

結論

AI需要の拡大で電力の「24/7確保」が課題に。

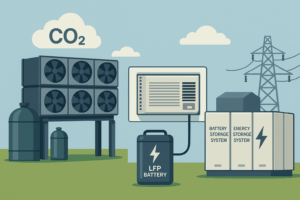

世界DC大手のEquinixが、約1MW級の可搬型マイクロ炉を複数基プレオーダーしたと発表し、再エネ+蓄電だけでなく小型原子炉による定常出力を組み合わせる動きが具体化しています。

何が起きたか?

- Equinixが、Radiantのマイクロ炉(コンテナサイズ想定)を20基プレオーダー(デポジット含む)と報じられました(Reuters)。

- 狙いは、データセンターのオンサイト/ニアサイト電源として、需要と供給を地理的にも近づけ、クリーンで確実な電源を確保すること。

なぜ注目か

- 24/7の安定供給:再エネの変動を、定常出力で下支え。

- レジリエンス:系統混雑や停電リスクの回避(バックアップ電源としての期待)。

- コストの見通し:長期の可用性・容量契約により、電力コストの予見性を高めやすい。

筆者の視点:

今回の発表はまずは予約したという段階。今後、PoC→限定導入→本格展開の段階投資が行われると思われる。

生成AIの普及によりDCの電源確保は世界的に大きな課題となっているが、基本戦略は、足元では系統、再エネ+蓄電、燃料電池だが、将来的には再エネ+蓄電と小型原子炉のハイブリッドが現実解ではないか。

② DOE「2030年にブラックアウト100倍」試算は本当か?

結論

米エネルギー省(DOE)は一部シナリオで「2030年に停電が最大100倍に増える恐れ」と警鐘を鳴らしています。

ただし、これは厳しめの仮定を置いたワーストケースで、Utility Diveは「新規供給の織り込み不足や送電投資の遅れ、需要急増の想定など前提次第で大きく変わる数字」だと解説しています。

「100倍」を生んだ主な前提

- 退役が早い:DOEは、老朽火力などの退役が想定以上に進む条件を置いた場合にリスクが跳ね上がると説明。

- 新規の“確実な”供給が足りない:Utility Diveは、定常出力の電源や容量の調達ペースを控えめに見積もったことが結果を厳しくしていると指摘。

- 系統整備が遅い:DOEは、送電の新設・増強や接続待ち解消が進まない前提では不足が拡大しやすいと説明。

- 需要が想定以上に伸びる:Utility Diveは、AI/データセンターでピーク需要が上振れする仮定を置くことで逼迫度が増すと解説。

- 柔軟リソースの織り込み不足:Utility Diveは、蓄電・DR・分散電源の寄与が控えめに扱われている点を論点として挙げています。

DOE予測に対するUtility Diveの見立て

- 見出しの独り歩き:Utility Diveは「ワーストケース」を“本線の予測”と誤解しないよう注意喚起。

- 地域差の無視:DOEは、系統の混雑や需要構造は地域で大きく異なると説明。

- “停電”の定義混同:Utility Diveは、資源余剰指標の悪化と実際の広域停電は別だと整理。

- 時間軸の混同:Utility Diveは、短期の逼迫要因と中期の投資・制度で解ける要因を分けて見るべきと指摘。

筆者の視点:

DOE発表の「100倍」はリスクを伝えるための警報値であり、前提次第で大きく振れます。

実際の逼迫は送電のボトルネック、立地の偏り、時間帯別の柔軟性不足が主因になりやすいのではないでしょうか。対策はkW(容量)×kWh(エネルギー)×応答速度(MW/分)の3軸で設計するのが筋です。

DOEの発表はインパクトがありますが、冷静に見る必要がありそうです。

③ 米国の電気料金高騰は本当に「再エネのせい」?

結論

- 電気料金が上がった主因は ①燃料費 ②容量(予備力)確保の費用 ③送配電網への投資 ④データセンター需要の急増 の4つ。

- 風力・太陽光そのものを“犯人”と断じるのは切り分け不足。

- Canary Media は「ガス価格や制度設計の影響が大きい。再エネのせいと断じるのは誤り」と解説。

料金を押し上げている4要因

- 燃料費(主に天然ガス) ガス価格が上がると火力のコストが直撃→料金に波及。EIA は「昨年(2024年)の卸電力価格は低下。主因は低いガス価格と再エネ・蓄電の増加」と報告=燃料価格がカギ。

- 容量価格(=ピーク時にも確実に使える電源を“前もって確保”する費用) PJM の最新オークションは過去最高:329$/MW-日。Utility Dive/ロイター は「家計で+1.5〜5%の上振れの恐れ」と報道。

- 送配電網への投資 再エネや需要増に合わせ、送電線の増強・配電の高度化・蓄電の連系など“インフラ整備費”が発生(地域差あり)。料金は「発電単価」だけでなく系統コストにも影響される—と Canary Media。

- データセンター需要 AI等で電力需要が急増。ピークが上がり、電源・送電の増強が必要=費用増に直結。Inside Climate News/Business Insider は、PJM域のDC需要の急増→料金上昇圧力を指摘。

「再エネのせい」に見えやすい理由

- 送電線の新設や系統強化は、再エネ拡大と同時進行で起きやすい=”再エネ起因”に見えがち。

- ただし、風力・太陽光の発電コスト自体は低下傾向。

- EIA のデータが示す通り、料金は 燃料 × 容量 × 系統 × 需要 の組み合わせで決まる。ここを分けて見るのが大事。

筆者の視点:

風力・太陽光の発電コスト自体はすでに十分安い一方で、実際に効いているのは燃料費・容量費・系統投資、そしてデータセンター由来のピーク対応だと思います。短期はDRや臨時BESSで“数十時間の山”を削るのが一番効きそう。中期は接続待ち解消と送電投資の前倒しをしないと、せっかくの“安い再エネ”の恩恵が料金に反映されてこない。データセンターは先述の記事のように足元では蓄電、将来的にはSMR等で“需要側リソース”で対応できるようにする考えも必要でしょう。

④ 米DOE「パイロット原子炉」初回選定—1年以内の臨界を目指す動き

結論

DOEのパイロット原子炉は、商用直前の先進炉(SMR/マイクロ炉)を短期間で実機検証し、量産・実装へつなぐプログラムです。1年以内の臨界を狙う案件も含まれ、技術の不確実性を素早く減らす狙いがあります。

なぜ重要か(ビジネス・シグナル)

- 規制・技術の前進が同時進行:試験炉枠でスピード感が上がる=商用化タイムラインの可視化が進む。

- サプライチェーンの立ち上げ:HALEUなど燃料・主要機器の供給確度が読める=調達リスクの定量化が可能に。

- 資本の入り方が変わる:実機データが出ると、インフラ投資家・データセンター事業者・産業需要家の参加が現実的に。

狙える顧客・用途(初期市場)

- データセンター向け24/7電源:再エネ+蓄電のポートフォリオに“定常出力”を追加。やはりまず思いつくのはこれでしょう。

- 産業プロセス熱:中高温の蒸気・熱需要(化学、食品、紙パルプ等)にHeat-as-a-Service(HaaS)。

- 遠隔地・基地・自治体:マイクログリッドのレジリエンス用途、小規模分散配置。

直近で中止すべきマイルストーン

- 臨界到達の実績:計画どおりに臨界・運転データが出るか。

- 燃料サプライの確度:HALEUの契約・在庫・物流の具体化。

- ユニット経済性の更新:工期・CAPEX/OPEX・稼働率の実測値でLCOE/LCOHを再試算。

筆者の視点:

このプログラムは、SMR等の先進炉の「技術→商用」への橋渡しを一気に進める試みです。

今週はDCの電力需要増に関連して様々なニュースが見られ、色々な動きが活性化しているように思います。今後の動きに要注目です。

参考リンク集

- 料金・市場・需要:

Canary Media/

U.S. EIA/

Utility Dive/

Reuters/

Inside Climate News/

Business Insider/

PJM

- 信頼性・政策:

U.S. Department of Energy(リライアビリティ/送電/政策)/

Utility Dive(DOE報告の解説)

- 原子力・先進炉:

DOE(パイロット炉の発表)/

World Nuclear News/

Midland Reporter-Telegram

- データセンター×エネルギー:

Equinix Newsroom/

Yahoo Finance(Radiantリリース関連)/

Radiant

用語集

- 容量(キャパシティ)市場:ピーク時にも確実に使える電源(kW)を前もって確保する仕組み。費用は料金に転嫁されやすい。

- DR(デマンド・レスポンス):需給逼迫時に需要側が消費を抑えたり時間をずらす仕組み。報酬と引き換えにピークを下げる。

- インターコネクション:発電所や蓄電池を系統へ接続する手続き。渋滞が長期化すると安い電源を使えない。

- SMR(小型モジュール炉):モジュール化・量産化で工期短縮とコスト低減を狙う小型の原子炉。

- マイクロ炉:さらに小型(~数MW以下)の原子炉。可搬・短工期を特徴とする機種もある。

- HALEU:高濃縮低濃度ウラン(5〜20%程度)。先進炉での利用が想定され、供給体制整備が課題。

- 24/7カーボンフリー電力(24/7 CFE):毎時間ベースで排出ゼロ電源で需要を満たす調達の考え方。

- PPA(電力購入契約):長期で電力を購入する契約。価格・ボリューム・可用性などを定める。

- EaaS/HaaS:Energy/Heat as a Service。初期投資を事業者側が担い、サービス料で回収するモデル。

- SLA(サービスレベル合意):稼働率や復旧時間などの可用性指標を契約で定めるもの。違反時の補償も規定。