3行サマリー(この記事から分かること)

なぜ今、核融合か

AI・データセンター電力の爆増、政策、そして大型契約(50MW PPA)の登場で核融合は「研究」から商用へ。

技術の全体像

トカマク/ステラレーター/ヘリカル、慣性、MTF・Zピンチ・FRCを、何が得意で何が壁かで分かりやすく比較。

主要プレイヤー

CFS・Helion・TAE・Tokamak Energy・Zap・General Fusion・First Light・Type One・Helical Fusionの戦略と次のマイルストーンを一望。

※ 小型原子炉(SMR/マイクロ炉)について解説した記事はこちら

はじめに:核融合は“いつも20年先”から“この10年”へ

電力需要が再び伸びています。とくにAI・データセンター向けは、IEAによれば2024年の約415TWh → 2030年に約945TWhまで倍増見込みです(Energy & AI / 関連:Global Energy Review 2025 – Electricity)。

この新しい需要を受け、米エネルギー省(DOE)は2024年にFusion Energy Strategyを公表し、今後10年の優先課題と投資の方向性を明確化しました(戦略PDF/概要)。

規制面でも2023年、米原子力規制委員会(NRC)が核融合を10 CFR Part 30(放射性副産物などの材料ライセンス枠)で扱う方針を示し、民間実証への見通しがクリアになっています(NRCリリース)。

需要の急増、政策・規制の整備、そして民間資金の流入——この三つが同時に動いたことで、核融合の商用化レースは「いつか」から「この10年で何を証明するか」へとフェーズが変わりつつあります。

そもそも核融合とは?

核融合は、軽い原子核同士が結合してより重い原子核になるとき、わずかな質量差がE=mc²に従ってエネルギーに変わる現象です。

実用化で主力とされるのはD–T(重水素+三重水素)反応で、生成物はヘリウム(3.5MeV)と中性子(14.1MeV)、合計17.6MeVの運動エネルギーを放出します(参考:IAEA)。

これは1反応あたり約2.8×10⁻¹²Jと一見ごく小さいのですが、グラム単位で見ると途端に巨大になります。

- 1グラムのD–T燃料 → 約9.4万kWh(≒ 94MWh)。

日本の平均的な家庭(年3,500kWh想定)なら約27年分に相当。

化学燃料と比べると、同じ質量あたりで数百万〜一千万倍級(ガソリン比で約740万倍)のエネルギー密度です。

このエネルギー密度の高さこそが、核融合が次世代エネルギーとして大きな期待を集める理由です。

この核融合を実現するためには、燃料を1億℃級のプラズマに加熱する必要があります。どう加熱し、どう閉じ込めるかという課題に対してはいくつかのアプローチが存在し、次章の「方式」の違いが生まれます。

核融合の方式

① 磁場閉じ込め(トカマク/ステラレーター/ヘリカル)

トカマク(CFS(Commonwealth Fusion Systems)など)

- どんな形か:ドーナツ型の容器の中で、磁場とプラズマの電流で“ねじれ”を作って閉じ込める。

- 何が得意か:研究実績が最も厚い/強い磁石(HTS=高温超伝導体)で装置の小型化が可能。

- 主なハードル:プラズマが急に崩れて止まる現象(ディスラプション)への対策/連続運転に追加の仕組みが必要。

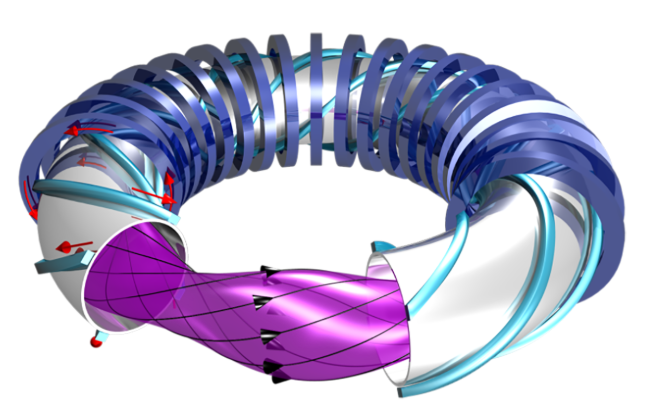

ステラレーター(Type One Energyなど)

- どんな形か:外側のコイルだけで“ねじれ”を作る。プラズマ電流に頼らない。

- 何が得意か:24/7の連続運転に向く設計/トカマクよりディスラプションが起きにくい。

- 主なハードル:三次元コイルの製作・据え付けが難しくコスト高になりがち/内部機器の配置が複雑。

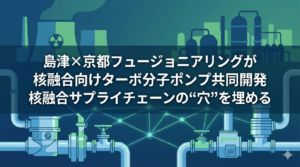

ヘリカル(Helical Fusionなど)

- どんな形か:大きならせん状の主コイル+補助コイルで磁場を作る。日本発の系統。

- 何が得意か:プラズマ電流が不要で安定運転に強い/長時間の連続運転に適性。

- 主なハードル:装置が大きくなりやすい/内装や熱の取り出しなどのレイアウト自由度が限られる。

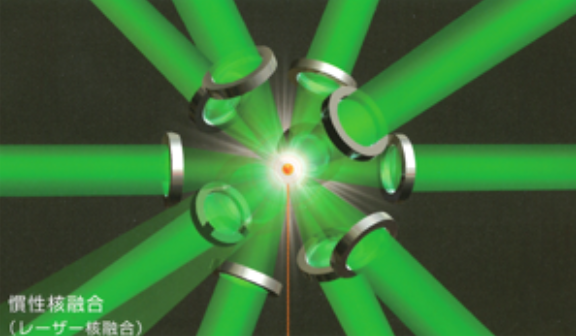

② 慣性核融合(レーザー/プロジェクタイル)

レーザー方式

引用:レーザー核融合技術振興会

プロジェクタイル方式

引用:First Light Fusion

レーザー(EX-Fusionなど)

- どんな形か:小さな燃料球(ペレット)に強いレーザーを一瞬だけ当て、ギュッと圧縮して発火させる。

- 何が得意か:一回の発火で大きなエネルギーを出せる可能性/巨大な磁石が不要で装置の考え方がシンプル。

- 主なハードル:秒単位で連続発火させる仕組み(現状は一瞬)/低コストなペレット量産/発生熱を安定して取り出す設計。

プロジェクタイル方式(First Light Fusionなど)

- どんな形か:高速の「弾」をターゲットに当てて圧縮する。炉の内側は液体で受け止める設計を想定。

- 何が得意か:発火装置が比較的シンプル/コストを下げやすい可能性/液体が熱と中性子を受け止めやすい。

- 主なハードル:発射装置の寿命と精度/ターゲットを高速で供給・回収する仕組み/内壁の摩耗・メンテ設計。

③ 中間アプローチ(MTF/Zピンチ/FRC)

MTF(磁化ターゲット:General Fusion など)

- どんな形か:小さな火種プラズマを作り、ピストンで押すイメージで機械的に一気に圧縮。内側は液体金属。

- 何が得意か:液体金属が壁の役割も担い、熱と中性子を吸収して部材の傷みを減らせる。

- 主なハードル:均一に押し縮める精度/液体からのトリチウム回収など運転面の複雑さ。

Zピンチ(Zap Energy など)

- どんな形か:プラズマに電流を流すと自分で締まり込む性質を利用。流れを工夫して崩れにくくする。

- 何が得意か:装置が小さく、部品点数も少なめで、建設コストを抑えやすい。

- 主なハードル:ディスラプションの制御(急に止まる現象を避ける)/電極などの摩耗と連続運転の耐久性。

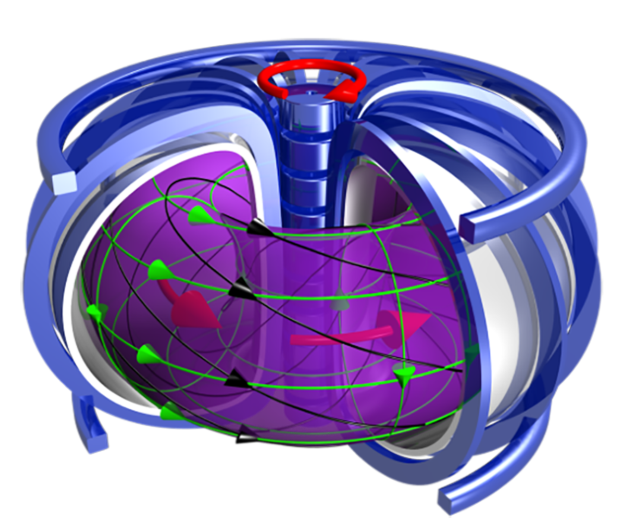

FRC(Field-Reversed Configuration:Helion/TAE など)

- どんな形か:リング状の「煙輪」のようなプラズマを向かい合わせにして合体させ、瞬間的に圧縮するパルス運転。

- 何が得意か:装置をコンパクトにしやすい。方式によっては発電の仕方をシンプルにできる構想も。

- 主なハードル:合体・圧縮の再現性を上げる/電気→熱→電気の変換ロスを小さくする(総合効率)。

主要スタートアップ9社の概説

CFS(Commonwealth Fusion Systems)|① 磁場閉じ込め(トカマク)

方式とねらい:高温超伝導(HTS)磁石で高磁場トカマクを小型・高性能化。

次のマイルストーン:実証機SPARCの組立進行中(2025年)。商用機ARCは米バージニアに建設計画(2030年代前半)。

注目ポイント:HTS磁石を軸に“装置のサイズ×コスト”を詰める。地域電力・データセンター需要への適合性高。

SPARC進捗/ARC計画/HTS磁石 CFSのSPARC組立(2025年)とARCのバージニア計画に関する公式発信。

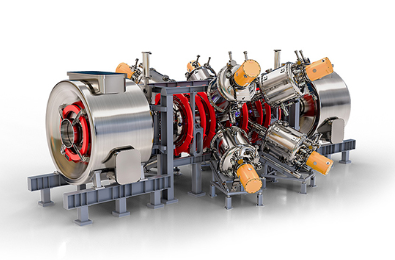

Tokamak Energy|① 磁場閉じ込め(球状トカマク)

方式とねらい:コンパクトな“球状”トカマクにHTSを組み合わせ、出力密度と効率を追求。

次のマイルストーン:パイロット設計の骨子を公表(発電85MWe級の設計例)。実験機で高磁場実証を継続。

注目ポイント:“小さく・強い磁場”で建設費を抑えるアプローチ。

ニュース/設計の概要 Tokamak Energyのパイロット設計(発電85MWe想定)と最新ニュース。

Type One Energy|① 磁場閉じ込め(ステラレーター)

方式とねらい:定常運転に強いステラレーターで、米TVAとパイロットInfinity Twoを共同開発。

次のマイルストーン:350MWe級の設計“物理ベース”を学術誌に公表(2025/3)。初期設計審査の完了も発表。

注目ポイント:電力ユーティリティ(TVA)と連携した“実機の座組み”づくりが進行。

TVAとの協定/JPP論文/設計審査 TVA協定(2025/2)とJPP特集、初期設計審査の完了。

Helical Fusion(日本)|① 磁場閉じ込め(ヘリカル)

方式とねらい:“ヘリカル(らせん)磁場”でプラズマ電流に頼らない安定運転を狙う日本発スタートアップ。

次のマイルストーン:「Helix Program」を公開。2030年代の定常×正味発電をめざす。

注目ポイント:“24/7定常運転×保守性”を前面に出し、日本の産業連携(部材・製造)を取り込む戦略。

公式サイト/資金調達リリース/トヨタ合成の出資発表 Helical Fusionの公式情報と資金調達(2025/7)、出資リリース。

First Light Fusion|② 慣性核融合(プロジェクタイル)

方式とねらい:高速の“弾”でターゲットを衝撃圧縮。液体で受けて熱・中性子を回収。

次のマイルストーン:60MW級パイロット構想を公表(年2kg超のトリチウム副産見込み)。

注目ポイント:ターゲット製造・供給コストの低減余地と、液体壁の保守性。

技術・成果/60MW計画 60MWパイロットとトリチウム副産の見積もりに関する公表。

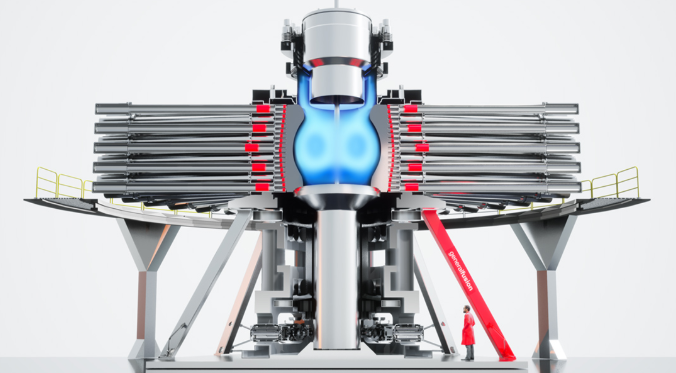

General Fusion|③ 中間アプローチ(MTF)

方式とねらい:“液体金属の壁”でプラズマを等方圧縮し、熱と中性子を液体が受け止める設計。

次のマイルストーン:デモ装置LM26で2025年、圧縮運転に移行・成果発表を段階実施中。

注目ポイント:固体内装の劣化を避けやすく、保守・寿命面のポテンシャル。資金やスケジュールのマネジメントが当面の鍵。

LM26解説/進捗/診断WP LM26のロードマップと直近進捗、技術白書。

Zap Energy|③ 中間アプローチ(Zピンチ)

方式とねらい:装置をできるだけシンプルにし、小型・低コストの道を狙う。

次のマイルストーン:実験機FuZE/FuZE-Qで高温化と繰り返し運転の更新。

注目ポイント:小型・量産志向の経済性ポテンシャル。安定化と電極寿命の両立が焦点。

温度実証/方式解説 Zapの37百万度(電子温度1–3keV)達成発表と方式解説。

Helion|③ 中間アプローチ(FRC)

方式とねらい:FRC(環状のプラズマ“煙輪”)を合体・圧縮するパルス方式。直接発電の構想も。

次のマイルストーン:Microsoftと50MWのPPA(2028年開始目標)。ワシントン州で初号機の建設開始。

注目ポイント:“先に買い手を確保”するPPAモデルで事業化をドライブ。データセンター需要との親和性が高い。

PPA発表/建設報道 PPAの内容(50MW・2028)と建設開始報道(2025/7/30)。

TAE Technologies|③ 中間アプローチ(FRC)

方式とねらい:ビーム加熱FRCで段階実証。将来的にp–B11(非トリチウム系)も見据える。

次のマイルストーン:次機Copernicusで“ネットエネルギー相当”の達成を今後数年で目指す。

注目ポイント:トリチウム依存を下げる長期シナリオと、段階投資がしやすい装置構成。

Copernicus方針 TAEのCopernicus/Da Vinciのロードマップ。

政策・規制・市場も核融合を後押し

政策(DOE):2024年、米エネルギー省はFusion Energy Strategy 2024と、FESの“Building Bridges”ビジョンを公表。パイロットプラントまでのギャップ解消、商用化への道筋、産学官連携を明確にしました。戦略PDF / ビジョンPDF

規制(NRC):2023年、米原子力規制委員会は核融合を10 CFR Part 30(材料ライセンス枠)で扱う方針を示しました。実証に必要な手続きと責任範囲が整理され、初期プロジェクトの見通しが良くなっています。NRCリリース

市場(買い手の意思表示):Microsoft は Helion と50MWのPPA(2028年開始目標)を締結。データセンター需要と核融合の供給が、契約レベルで結びつき始めました。PPA公表

“なぜ今”:需要・資金・規制がそろった

AIとデータセンターの電力需要が膨らみ、IEAは2030年に約945TWhまで伸びると試算しています(IEA)。「新しい基礎需要」が見えたことで、投資マネーが“次のベースロード電源”を探し始めました。

供給側でも変化が加速しており、核融合業界のプレイヤーは約45社に拡大し、累計$7B超の資金が集まり、雇用は4,000人超まで広がっています(FIA 2024)。

ルールも前進しました。米NRCは2023年、核融合を10 CFR Part 30(材料ライセンス枠)で扱う方針を明確化(NRC)。

さらに、MicrosoftとHelionの50MW PPA(2028年開始目標)のように「買い手の意思表示」も現れ、実需が顕在化し始めています(Helion)。

これらの状況から、需要・資金・規制が三位一体でそろい、核融合は「研究テーマ」から事業検証(実機KPIで勝負)へ。次は誰が/どこで/何MWを/いつ供給するかが判断軸です。

残る壁:正味発電・燃料自給・サプライチェーン

“正味発電”を超える

① 正味発電(Net Electricity)が最重要です。ポイントは「プラズマでエネルギーが出た」だけでは足りず、

発電した電気 − 発電のために周辺機器含む装置全体が消費する電力(磁石・真空・冷却・電源・レーザー等)

がプラスになること。ここを越えて初めて、電源としての値段・台数・回収期間の議論に進めます。

当たり前のことのように思いますが、この”正味発電”の実現が核融合の最大の壁といえます。

トリチウムの自給(ブランケット)

② トリチウム自給は、“燃料の自前化”です。T(三重水素)は市場供給が細く高価なので、装置内のブランケットという部分でリチウムから作りながら自給して使う設計が前提になります。ブランケットは同時に熱を取り出す心臓部でもあり、正味発電の達成・維持に直結します。

サプライチェーン(量産・価格・リードタイム)

③ サプライチェーンは、正味発電に目処が立った後のスケール段階で効いてきます。とはいえ、いまから設計に織り込んでおかないと台数を積むときに詰まるので、並走での検討が必須です。

- 主要ボトルネック例:高温超伝導(HTS)線材/リチウム資材(とくにLi-6)/高耐熱合金・コーティング材/高出力電源・パルス機器/真空・冷却大型機器/(慣性系なら)ターゲット製造。

- 設計への折込み:交換頻度の高い部位は標準品化・部品共通化、据付・保守はモジュール化で停止日数を短縮。

核融合は“電源の多様化”の現実解へ

変動再エネの増加と、工場・データセンターの止められない需要。そのギャップを埋める打ち手として、核融合は高密度・無炭素・オンデマンドという明確な価値を持っています。あとは「実機で証明し、売り物の形にする」だけです(といいつつこれがハードルが高いのですが…)。

とはいえ、これまでは「いつも20年先」と言われてきた技術が、この数年で確実に現実味を帯びてきました。

規制の見通し、長期契約の兆し、部材サプライチェーンの立ち上がり、そしてパイロット計画の具体化など。

確実に研究室からエンジニアリング、そして“実機”へと向かって動き始めています。

これからは、机上の理論ではなく実機の数字で「本当に動くのか」を確かめる段階です。

正味発電が続くのか、燃料が自給できるのか、いくらで作れるのか──答えが出れば、核融合は未来の夢から現実の電源へ変わります。

参考リンク集

国際機関・政府

- IEA:Data Centres and Data Transmission Networks

- DOE:Fusion Energy Sciences

- NRC:Fusion Regulation Policy

- IAEA:Fusion Energy Overview

研究機関・実証プロジェクト

主要スタートアップ

- Commonwealth Fusion Systems (CFS)

- Helion Energy

- TAE Technologies

- Tokamak Energy

- General Fusion

- First Light Fusion

- Zap Energy

- Type One Energy

- Helical Fusion

略語集

- IAEA:International Atomic Energy Agency(国際原子力機関)

- DOE:U.S. Department of Energy(米国エネルギー省)

- NRC:Nuclear Regulatory Commission(米原子力規制委員会)

- LLNL:Lawrence Livermore National Laboratory(ローレンス・リバモア国立研究所)

- NIF:National Ignition Facility(米国立点火施設)

- FIA:Fusion Industry Association(核融合産業協会)

- HTS:High-Temperature Superconductors(高温超伝導体)

- D–T反応:Deuterium–Tritium反応(重水素–三重水素反応)

- TBR:Tritium Breeding Ratio(トリチウム増殖比)

- CAPEX:Capital Expenditure(設備投資額)

- OPEX:Operational Expenditure(運営費)

- LCOE:Levelized Cost of Electricity(均等化発電原価)